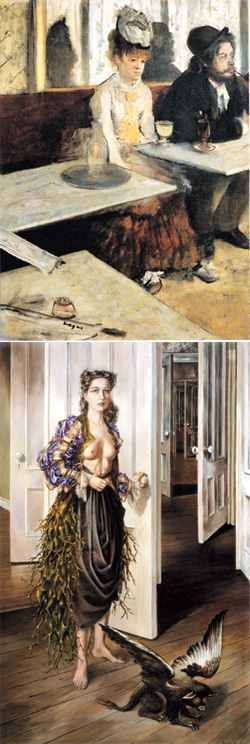

(22) 에드가 드가 ‘압생트’

2008.01.31 16:22

수정 : 2014.11.07 13:45기사원문

■중독은 감금..나를 찾아 발걸음을 떼라

밤늦게 돌아오는 길에 출출해져서 집 근처 포장마차에 들렀다. 그날 따라 꼬치(오뎅)만 주문하기에 섭섭한 생각이 들어 따뜻하게 데워 파는 정종을 한 잔 시켜봤다. 다 먹고 일어서면서 잔돈을 딱 맞춰서 내려고 주머니를 부스럭거리니 주인아저씨가 잔돈은 그냥 됐다고 하신다. 그리고는 “그냥 다 잊어버리세요”라고 덧붙이신다. 잔돈 덜 낸 것을 잊으라는 뜻인 줄 알고 “고맙습니다” 말하고 집으로 걸어오다가 멈칫, 그 말의 의미를 깨달았다. 나이 든 여자가 혼자 술을 시키니 뭐 안 좋은 일이 있나보다 하고 넘겨짚으신 게다.

그러고 보니 사람들은 무언가 잊고 싶어서 술을 마시는 것 같다. 조금 마시면 조금, 많이 마시면 많이 잊어버린다. 잊을 수 있을 때까지 마셔보기도 한다. 위장 바닥에 있는 신물까지 다 토해내고 다음날 겨우 기어 나올 때면 현실은 어느새 다시 뛰어들 수 있을 만큼 잊혀져 있다.

술은 그림 속에 자주 등장한다. 평소에 술에 절어 지냈던 예술가가 많았기 때문이기도 하고 또 예술가들이 모여 세상과 삶을 이야기하던 곳이 주점이었던 탓이기도 하다. 술병이 디자인적으로 예쁘다는 점도 이유 중 하나일 것이다. 특히 앱솔루트 보드카는 그 ‘절대적인’ 투명함의 매력 때문에 20세기 여러 화가들의 사랑을 받았다. 19세기 화가들의 그림 속에는 압생트 술이 자주 등장한다. 드가가 그린 ‘압생트’에는 어깨를 구부정하게 늘어뜨리고 초점을 잃은 채 눈꺼풀이 무겁게 내려앉고 있는 여자가 나온다. 둥근 쟁반 위에 놓인 것이 압생트 술병이다.

1890년대 파리 거리는 압생트 향으로 진동했다. 압생트는 값은 싸지만 알코올 도수가 70도에 달해 취기를 빨리 느끼게 했다. 드가의 그림에서처럼 남녀 노동자들이 하루 일과를 끝내고 몸과 마음을 쉬는 시간이 곧 압생트를 마시는 시간이었다. 그러나 점점 압생트에 중독된 사람들이 늘어나고 심지어는 환각 상태에서 자살을 기도하는 사람이 많아지자 유럽에서는 1910년을 전후하여 압생트의 제조와 판매를 금지시키게 된다.

압생트는 도취약물처럼 중독성이 강해서 ‘악마의 술’이라 불렸다. 장기 음용하면 간질과 유사한 발작 증세와 근육마비 증상이 생기며 정신착란을 일으키기도 한다. 반 고흐가 압생트를 마신 후 자신의 귀를 잘랐다는 설도 있다. 고흐뿐 아니라 드가, 마네, 피카소 등 잘 알려진 화가들의 다수가 압생트를 즐겨 마셨다.

굳이 압생트가 아니어도 술에는 중독성이 있다. 알코올 중독이 어떤 것인지 제대로 보여준 영화가 있었다. 스팅(Sting)의 노래가 아주 분위기 있게 흘러나왔던 ‘라스베이거스를 떠나며’인데 중독자에 더할 나위 없이 어울리게 생긴 니컬러스 케이지가 주연을 맡았다. 술과 중독 그리고 라스베이거스라는 도시가 지닌 상징성이 이 영화를 이끌어간다.

예전에 미국인 친구에게 라스베이거스로 휴가를 떠날 생각이라고 했더니 즐기라는 인사대신 “힘든 것 이해한다”라는 의외의 대답을 했었던 기억이 난다. 오후에 로스앤젤레스(LA)에서 차를 몰고 떠나 감자밭 수십 마일에 다시 옥수수 밭 수십 마일을 지치도록 달리다가 컴컴해질 무렵이 되면 갑자기 휘황찬란한 네온불빛이 정신을 못 차릴 정도로 펼쳐진다. 그 곳이 바로 라스베이거스다. 네바다 주의 날씨는 더워도 끈적거리지 않고 초저녁 무렵부터는 사막성 바람이 불어오는데 피부에 닿는 그 바람의 촉감은 한 번도 경험해본 적 없는, 뭐랄까, 유혹적이면서도 싱그러운 느낌이었다.

그 곳은 성인을 위한 디즈니랜드 같았다. 일상생활의 원칙에서 벗어나 해방감을 만끽하고자 하는 사람들에게 그 곳은 분명 현실과 다른 공간이었다. 미셀 푸코는 이런 이질적 공간을 ‘헤테로토피아 (heterotopia)’라고 칭한 바 있다. 말하자면 의무와 억압, 경쟁과 반복에 지친 사람들이 위안을 받는 낙원인 것이다.

라스베이거스에 가는 것이 현실 ‘탈출’의 의미라면 라스베이거스를 떠난다는 것은 무슨 의미일까. 영화 속에서 주인공 남자는 이렇게 독백한다. “술을 마셔서 아내가 떠났는지, 아내가 떠나고 술을 마시기 시작했는지 기억이 나질 않습니다.” 가족도 친구도 모두 떠나고 회사에서도 잘린 후 퇴직금을 몽땅 털어 라스베이거스로 온 그에게 낯선 여자가 하나 나타난다. 그 남자 못지않게 현실이 혐오스러운 창녀이다. 둘은 서로 연민을 가지지만 사랑을 시작할 수가 없다. “당신을 사랑해요. 하지만 난 내 죽은 영혼에 삶을 불어넣으려고 이곳에 온 게 아니에요.” 그는 술에 의존해서 연명해야 하는 삶을 술로 마감하러 온 것이었고 여자는 그런 그에게 술을 끊으라고 말할 수가 없다.

중독성 있는 것들에는 공통점이 있다. 탈출에서 시작해서 감금으로 끝난다는 것이다. 무언가에 중독되면 그것에서 빠져나가려고 발버둥치지만 같은 자리에서 맴돌고 있을 뿐이다. 미국의 초현실주의 여성화가 도로시아 태닝의 ‘생일’이라는 작품이 그런 느낌을 준다. 정신없이 문을 열고 나와 보지만 그 문은 밖으로 향하지 않는다. 출구 없는 문은 겹겹이 계속 이어진다. 여자의 표정에 불안함이 서려 있다. 생일파티에 늦었는지 쫓기듯 걸쳐 입은 드레스는 미처 단추를 끼우지도 못했는데 이상한 뿌리 같은 것이 점점 자라나 몸을 뒤덮으려 한다. 지옥에서 불쑥 튀어나온 것 같은 불길한 동물도 발 앞에 보인다. 악몽일 거라고 믿어보지만 가위에 눌린 듯 깨어지지 않는다.

중독은 자신을 가두는 것이다. 현실을 망각할 수 있어 좋았던 한나절의 꿈은 점점 깨어날 수 없는 악몽으로 변하여 스스로를 가두고 만다. 잊고 싶은 건 현실이었는데 정작 잃어버린 것은 나 자신인 것이다. 라스베이거스에 가는 것은 좋지만 올 때에는 잃은 것이 없나 살펴봐야 한다. 되찾을 수는 없겠지만 적어도 새로 시작할 수는 있다. 삶을 포기하지만 않는다면….

/myjoolee@yahoo.co.kr

■사진설명=에드가 드가, '압생트', 1876, 92x68㎝, 오르세 미술관(위쪽 사진). 도로시아 태닝, '생일', 1942, 캔버스에 유채, 102.2x64.8㎝, 필라델피아 미술관.