신입간호사 자살사건 파장

과도한 업무에 늦게 퇴근, 환자 앞에서 폭행도 일쑤

병원.상급자도 그냥 묵인

과도한 업무에 늦게 퇴근, 환자 앞에서 폭행도 일쑤

병원.상급자도 그냥 묵인

전.현직 간호사들이 "나도 자살을 생각한 적이 있다"며 이른바 간호업계의 태움 문화(직장내 괴롭힘)를 당했다는 미투(Me-too)가 이어지고 있다. 이같은 현상은 지난 15일 설 연휴를 하루 앞두고 서울의 한 대형병원 간호사 박모씨(27)가 아파트에서 투신한 뒤 유가족을 중심으로 '직장 문제로 괴로워했다'는 주장이 나오면서 촉발됐다. 박씨는 지난해 9월 입사해 직장 경험이 반 년 밖에 안 된 새내기였다.

■환자 앞에서 폭행, 차트판 얼굴에 던지기도

과거 이 병원 간호사였던 박다영씨(가명.여)는 신입 시절 환자들이 보는 앞에서 지속적인 폭행에 시달렸다고 20일 주장했다. 그는 "보통 4~5년차 간호사가 업무를 가르치는 프리셉터(선배)가 되고 신규 간호사가 프리셉티(후배)가 된다"며 "실수하면 선배가 '씨O 안 되겠네'라며 발로 정강이를 차고 주먹질을 했다"고 전했다. 또 선배는 차트를 쓸 때 사용하는 볼펜 끝으로 쇄골 아래를 찍었다고 말했다. 제대로 교육도 받지 못한채 선배 마음에 들지 않으면 각종 폭력과 폭언에 시달렸다는 것이다. 박씨는 "자살한 김씨가 일은 배우지 못하고 밥도 먹지 못해 수kg이 빠졌다는 내용을 보고 제가 당한 상황과 똑같아 괴로웠다"며 "수년이 지났는데도 병원은 이런 문화를 계속 방치하는 것 같다"고 했다. 박씨는 고민 끝에 병원을 그만 뒀다.

업계에 따르면 선배 간호사가 신입 간호사에게 업무를 가르치는 과정에서 폭언과 폭행을 일삼는 일명 '태움 문화'가 주요 병원들에 만연해 있다.

조기 출근을 강요하고 퇴근을 시키지 않는 등 극심한 노동 강도로 스트레스를 주기도 한다. 사망한 박씨와 친구로, 서울 대형병원 간호사인 김모씨는 "지난해 9월 병원 발령 직전 친구를 마지막으로 봤다"며 "업무량 부담으로 주변 사람을 만나거나 연락할 여유조차 없었던 것 같다"고 털어놨다. 그에 따르면 박씨는 주변에 일찍 출근하고 늦게 퇴근하면서 실수하면 경위서를 쓰느라 더 늦게 퇴근했다며 '항상 시간이 부족하다'고 했다는 것이다. 귀가해서는 업무를 숙지하느라 잠을 제대로 잘 수 없었다고. 그는 태움 악습에 대해 "교대근무 시간이 한참 지나도록 퇴근을 못하게 하고 신입 간호사에게 지나치게 많은 과제를 부여하거나 퇴근 후 또는 휴일에도 일시키기 등 괴롭힘이 있다"며 "신입들이 실수를 저질렀을 때 감싸주기는커녕 무거운 책임을 지워 죄책감이 들도록 몰아가는 구조적인 문제"라고 지적했다.

병원의 수직적 문화로 인해 상급자나 병원도 묵인한다고 간호사들은 주장한다. 서울의 한 대학병원 간호사 정모씨는 "수습 3개월 정도를 배우고 독립한 후부터 1년간 태움이 심해진다. 수간호사도 알고 있지만 교육이라며 넘어간다"면서 "간호사 사회가 계급사회처럼 느껴진다. 신고할 수도 없어 동기에게 말하거나 혼자 앓았다"고 토로했다. 서울의 또 다른 대학병원 간호사 유모씨는 "선배가 차트 판을 얼굴에 던지거나 고함을 지르면 주변에서 못 본 척 지나간다"며 "도움을 받을 수 있는 곳이 없었다"고 털어놨다.

■"간호사 7500명 인권침해"..대부분 '묵인'

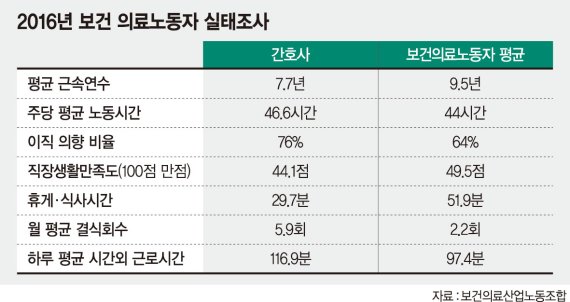

지난 2015년 국가인권위원회와 보건의료노조의 간호사 실태조사 결과 18%가 직장동료로부터 폭언.폭행을 경험한 것으로 나타났다. 또 대한간호협회가 지난해 12월28일부터 올 1월 23일까지 간호사 인권침해 실태조사를 벌인 결과 약 7500명이 인권침해를 당했다고 답했고 실명 신고도 130여건이 접수됐다.

보건의료노조는 "신입 간호사에게 충분한 교육.훈련 없이 무리하게 업무를 맡기면서 일어난 비극"이라며 "신규간호사에게 적응교육기간을 충분히 보장하고 교육기간에는 신규간호사를 정규인력에서 제외하는 등 교육제도를 획기적으로 개선해야 한다"고 촉구했다. 대한간호사협회는 고용노동부에 인권침해 실태조사를 의뢰했다. 백찬기 대한간호사협회 홍보국장은 "간호사 인력 부족과 교육 시스템 미비로 간호업계에 잘못된 문화가 생겼다"며 "간호사 대상 인식개선 캠페인과 함께 인력 부족 및 시스템 개선 문제를 정부에 적극 건의할 방침"이라고 말했다.

integrity@fnnews.com 김규태 구자윤 김유아 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지