주요국 올해만 1경8600조원 풀어

美 등 선진국 부채비율 급증했지만

재정여력 없는 신흥국일수록 타격 커

아르헨·레바논 등은 이미 디폴트 선언

저소득 국가에 돈 빌려줬던 중국

코로나발 불황에 돌려받을 길 깜깜

자국 경제상황도 안좋아 역성장

美 등 선진국 부채비율 급증했지만

재정여력 없는 신흥국일수록 타격 커

아르헨·레바논 등은 이미 디폴트 선언

저소득 국가에 돈 빌려줬던 중국

코로나발 불황에 돌려받을 길 깜깜

자국 경제상황도 안좋아 역성장

부채 문제는 신흥국(EM)일수록 그 심각성이 크다. 선진국은 가처분소득 부족 등에서 파생된 가계부채가 주를 이루지만, 신흥국은 산업자재 가격 하락에 해외 송금 감소까지 겹친 국가적 재난으로 발전하고 있다. 주요 2개국(G2)인 중국도 부채에서 자유롭지 못하다. 세계적 영향력 강화를 위해 저소득 국가에 빌려줬던 부채가 글로벌 경기침체를 만나면서 '탕감'이나 '지불 유예'의 화살로 되돌아 오고 있다.

■신흥시장 겹악재

코로나19 팬데믹 이후 세계 각 국가는 서둘러 경기부양책을 내놨다. 세금을 감면해주는 통화정책부터 사회간접자본(SOC) 시설 확충의 재정정책, 재난지원금·소비쿠폰 등으로 대표되는 소비정책 등이다. 하지만 상당수 국가는 재정건전성이 뛰어나지 못하다. 지난해 세계경제를 뒤흔들었던 미·중 1차 무역분쟁의 여파를 아직 극복하지 못한 국가들도 여러 곳으로 알려지고 있다.

이 같은 상황에서 당장 내놓을 수 있는 경기부양책은 국채를 발행하거나 재정적자를 확충하는 방법이다. 국가가 부족한 재정을 충당하기 위해 국내외에서 빌려쓸 수밖에 없는 돈, 이는 곧 부채다.

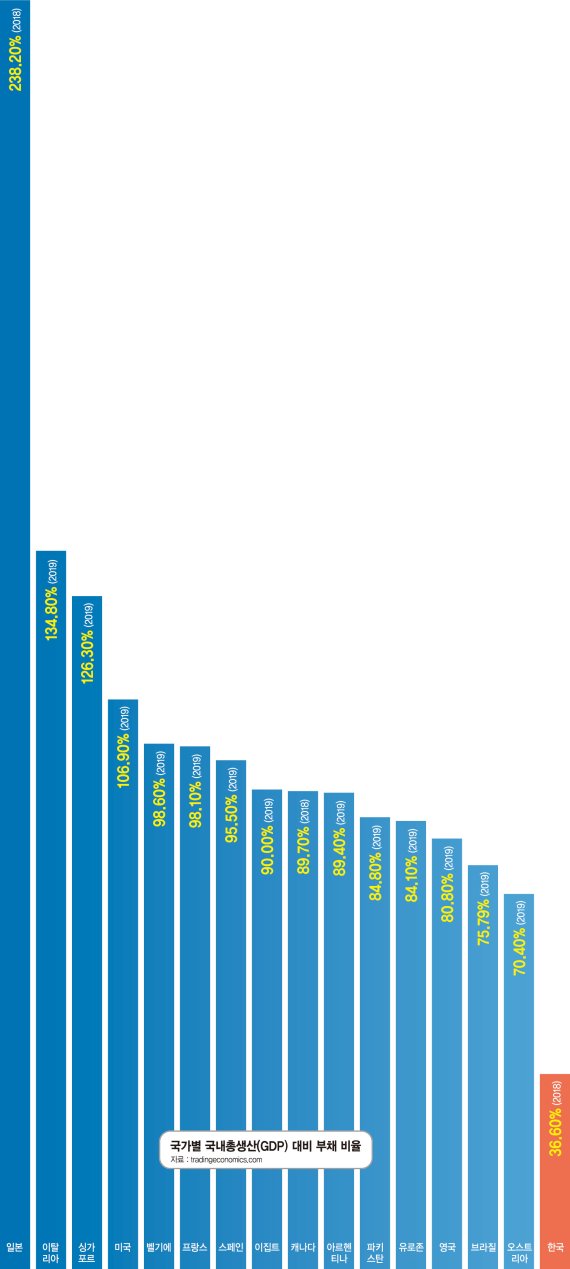

주요 외신에 따르면 올해 여러 국가가 경기부양책으로 시중에 푼 돈만 15조달러(약 1경8600조원)에 이른다. 이 가운데 절반가량은 선진국에서 나왔다. 미국과 호주의 국내총생산(GDP) 대비 국가 부채도 역대 최고 수준을 기록했다.

하지만 선진국들은 코로나19 이후 자국 경제가 회복하기까지 상대적으로 여유가 있다. SOC와 보건 등이 발달한 만큼 사회적 거리두기 해제도 조기 완화시 가능하다.

존 윌리엄스 미국 뉴욕연방은행장은 "코로나19 팬데믹으로 인해 경제 살리기가 우선"이라며 "미국의 부채와 재정적자 규모 증가가 우려되지 않는다"고 말했다.

문제는 신흥국이다. 이들 국가는 선진국에 비해 재정적 여유가 부족하다. 또 세계 공급망이 작동을 멈추면서 원자재 가격 하락 등 주요 수출품의 경쟁력까지 떨어지고 있다. 실제 신흥국 상당수의 국가채무는 지난 10년 동안 GDP 대비 상승했다. 이들 국가는 현재 외화표시 부채를 8조4000억달러(약 1경401조원)가량 떠안고 있다. 신흥국들은 이 중 올해 7300억달러(약 904조원)를 갚아야 한다. 그러나 화폐가치 하락과 외환보유 규모 감소, 세계 경제 둔화 등이 잇따라 몰려와 쉽지 않은 상황이다.

아르헨티나와 에콰도르, 레바논은 이미 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 아르헨티나의 디폴트 위기는 1816년 독립 후 아홉번째다. 에콰도르는 지난 4월까지 채권자들에게 줘야 할 8억1100만달러(약 1조52억원)를 8월 15일 이후에 상환키로 합의했다. 그러면서 국제통화기금(IMF)으로부터 코로나19 관련 지원금 6억4300만달러(약 7969억원)를 수령했다.

채권운용사 핌코 이사 출신인 라민 톨루이 스탠퍼드대 교수는 "금융위기 때인 2008년보다 더 빠른 속도로 신흥국으로부터 막대한 돈이 빠져나가고 있다"면서 "경제적 충격이 크고 회복도 금융위기 당시에 비해 더 험난할 것"이라고 진단했다.

■신흥국, 中 일대일로 참여로 부채 가중

중국의 일대일로(신 실크로드 전략) 프로젝트는 저소득 국가가 밀집한 아프리카의 부채를 증가시켰다. 중국이 지금까지 인프라 건설비로 제공한 차관만 약 3500억달러(약 434조원)에 달한다. 그러나 이들 국가 역시 부채를 상환할 능력이 사실상 없다. 저소득 국가의 경우 선진국은 물론 개발도상국에 비해 경제 펀더멘털(기초체력)이 약하다. 여기다 코로나19 충격으로 석유, 철광석 등 주요 수출품 가격이 하락했고 대외에 의존할 수 있는 무역, 수출 등의 기회도 차단됐다. 국가 재정을 확보할 수단 자체가 막힌 셈이다. 따라서 이들 국가가 희망하는 것은 채무상환 유예나 부채 탕감이다.

로펌 베이커 매켄지의 금융·재정 전문가 사이먼 렁은 "코로나19의 결과로 수출이 감소하고 국내 지출이 증가함에 따라 이들 국가의 통화가치가 상당히 약화됐다"면서 "결국 중국에 갚아야 할 외화표시 부채의 부담이 더욱 커졌다"고 평가했다.

하지만 채권국인 중국도 어렵긴 마찬가지다. 중국은 1·4분기 경제성장률이 -6.8%로 곤두박질 쳤고 지난 양회(전국인민대표대회와 전국인민정치협상회의)에선 연간 성장률 수치를 설정하지 않았다. 중국 경제상황이 쉽지 않다는 방증으로 해석된다.

아울러 일대일로에 참가한 국가 수가 적지 않다. 바꿔 말하면 중국의 돈을 빌려다 쓴 국가 수가 그 만큼 많다는 뜻이다. 중국 베이징 연구업체 '그린벨트앤드로드 이니셔티브 센터(녹색 일대일로센터)'는 일대일로 참가국을 130개 이상으로 분석했다.

중국이 아프리카 등 저소득 국가의 부채를 '없었던 일'로 받아들일 가능성은 희박하다. 코로나19 경제회복과 향후 미·중 전쟁을 고려하면 재정확보와 현금 유동성이 전제돼야 하기 때문이다. 뿐만 아니라 타국의 부채를 쥐고 있어야 지배력을 공고히 할 수 있다. 이는 일대일로 취지와도 맞아 떨어진다.

영국의 싱크탱크 해외개발연구소(ODI)의 천윈난 연구원은 "중국이 투자에 대한 재정적, 경제적 이익을 원할 것"이라면서 "중국의 채무 포기 가능성은 매우 낮다"고 분석했다.

일부에선 미·중 갈등을 일대일로 부채 문제까지 확대해야 한다는 주장도 조심스럽게 내놓고 있다. 하버드대의 케네스 로고프 경제학 교수는 "여러 정부와 다국적 금융기관, 민간 대출업체들에 일대일로 채무를 재조정할 것을 요구하면서 중국을 압박할 수 있다"면서 "미국이 개입해야 한다"고 지적했다.

jjyoon@fnnews.com

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지