한국에서 살고는 있지만 삶을 인정받지 못하는 미등록 이주민

멸시와 하대로 접한 한국의 첫인상

멸시와 하대로 접한 한국의 첫인상

[파이낸셜뉴스] "저는 퇴근하면 존재하지 않는 사람이에요."

몸 아픈 직장인은 당연히 병원에서 진료를 받는다. 필요한 건 신분증과 신용카드 뿐이다. 국민건강보험 등을 통해 값싼 진료비를 청구 받는다. 약을 살 때도 마찬가지다. 대한민국 국민이면 누구나 당연히 누릴 수 있는 이같은 일상이 방글라데시에서 온 B씨에게는 그림의 떡이다. 이른바 '불법 체류자'로 불리는 미등록 이주민이기 때문이다.

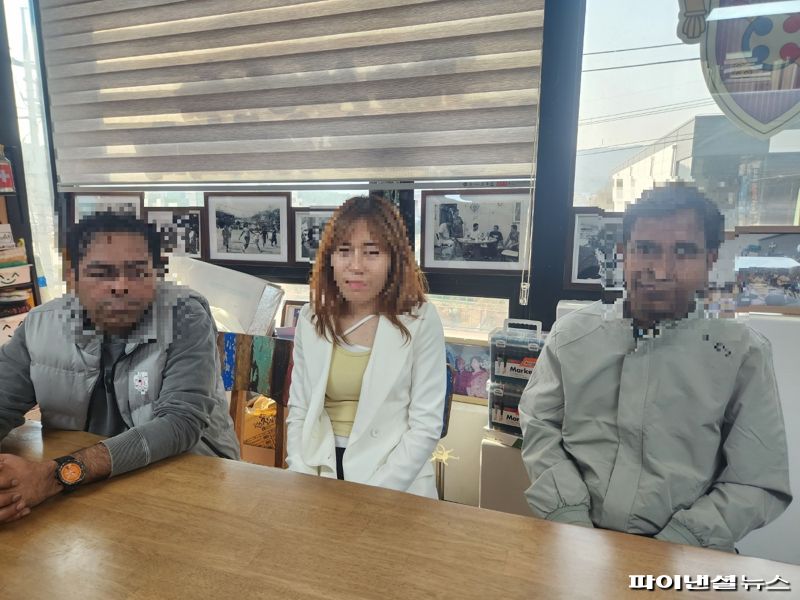

기자는 4일 경기 남양주에 위치한 이주민 지원단체 '샬롬의 집'에서 외국인 이주 노동자 3명을 만날 수 있었다. 자한길 알럼씨를 통해 한국 초기 적응 생활을 가감없이 들을 수 있었다. 결혼귀화자 A씨와 미등록 이주민 B씨는 신분을 밝히지 말아 달라고 부탁했다. A씨는 한국에 온지 얼마 되지 않아 말이 서툴렀다.

B씨는 "하루 하루가 불안하다"며 "분명 매일 공장에 나가서 일을 하고 있고 주변 한국인들과도 좋게 지내고 있지만, 일터 밖을 나가면, 내가 살고 있는 지역 커뮤니티 밖을 나서면 나는 '없는 사람'과 같다"고 말했다.

■존재하지 않는 인간

50대 초반인 B씨는 1992년 한국으로 들어왔다. 한국이 실질 국내총생산(GDP) 성장률 7%에 육박하며 아시아의 4대 용으로 불리던 그 시절, 한국에 오면 무엇이든 할 수 있을 것 같다는 생각에서 시작한 도전이었다. 하지만 당장 돈이 필요했다. 비행기 표를 구하고 한국에서의 일자리를 알선받기 위해서는 브로커의 도움이 필요했기 때문이다. B씨는 당시 돈으로 1200만원을 브로커에게 전달했다. 방글라데시에서 집 한 채를 살 수 있는 돈이었다.

어렵게 들어온 한국이었지만 불법체류자로서의 삶은 녹록지 않았다. 당장 살 집 역시 마음대로 선택할 수 없었다. 관광비자로 들어온 탓에 외국인 등록번호와 같은 신분을 증명할 만한 수단이 없었기 때문이다.

입맛대로 직장을 구할 수도 없는 노릇이다. B씨는 종업원 20명 내외의 작은 제조 공장에 취직해 정착했다. 그곳에서 나오는 분진을 마시고 자재를 특수 처리를 하는 지독한 화학약품 냄새를 맡으며 31년을 버텼다고 한다. 그는 "일을 안 하면 진짜로 한국에서 살 방법이 없었다"며 "근무 환경이 열악했어도 나 같은 불법체류자가 일자리를 선택한다는 것은 상상도 할 수 없는 일"이었다고 말했다.

한국에서 생활한 지 31년. 그 사이 어엿한 두 아이의 아버지가 됐다. 전화로 방글라데시에 살았던 지금의 부인과 부부의 연을 맺으며 가정을 꾸렸다. 부인이 한국에 들어오고 얼마 지나지 않아 한국에서 첫째 아이를 낳았고 5년 후 둘째 아이를 낳았다. 부인 역시 관광비자를 통해 들어와 비자 기간이 만료된 불법체류자다. 두 명의 아이는 한국에서 나고 자랐지만, 한국국적이 아닌 방글라데시 국적이다. 한국은 속지주의가 아닌 속인주의를 채택하고 있기 때문이다. 즉 부모가 한국인이 아니라면 제아무리 한국에서 나고 자라도 한국 국적을 취득할 수 없다.

아이를 키우면서 불법체류자라는 장벽이 더 크게 다가왔다. 당장 보건소에서 접종하는 예방접종을 아이들에게 맞힐 수가 없었다. 학교를 보내는 것은 가능하지만, 아이의 보호자로서 나서야 할 때는 여러 가지 제약이 많다. 당장 아이 휴대폰을 개통할 때도 아이 보호자를 자신이 아닌 체류자격을 지닌 친구로 내세워야만 했다. B씨는 "아이들에게 제일 미안하다. 아버지로서 당당하게 나서고 싶지만, 공식적으로 나는 한국에서 '없는 사람'이기 때문에 아이들의 보호자가 될 수 없다"며 눈물을 훔쳤다.

■잘때는 컨테이너, 일한땐 이름 대신 "이 XX"

대다수 외국인 노동자는 안전한 주거생활이 쉽지 않다. 수입이 적으니 안락한 공간을 찾기 어렵고, 회사가 지원해는 숙박시설도 단체생활을 할 수밖에 없는 열악한 공간인 경우도 많다. 주로 창고로 쓰이는 '컨테이너 박스', 식물 재배용으로 꾸리는 '비닐하우스'가 전국 곳곳의 이주 노동자들에겐 매우 익숙한 주거 공간이라고 한다. 겨울엔 춥고 여름엔 덥다. 불편한 것은 문제조차 되지 않는다고 한다. 오히려 화재, 질식 우려 등이 그들에게 더 큰 위협이다. 지난해 2월 경기도 파주에선 컨테이너 박스에서 살던 이주노동자가 화재로 사망하기도 했다.

B씨가 지내넌 회사 기숙사도 여러 명이 함께 지내는 컨테이너 박스였다. 가끔은 전기가 끊기고 물이 나오지 않는다고 한다. B씨는 "처음 몇 년간은 내가 이런 곳에서 살려고 비싼 돈을 주면서까지 한국에 들어와야 했겠느냐고 후회하곤 했다"고 회상한다.

자한길 알럼씨도한국에 들어와 근 3년 동안 회사가 부도처리 나면서 버린 컨테이너 박스에 살았다. 1997년 한국에 들어와서 한달도 안 돼 IMF사태가 터졌고, 그 영향으로 다니던 회사가 문을 닫았다. 졸지에 오갈곳이 없던 알럼씨는 회사가 부도처리 되면서 미처 처분하지 못했던 컨테이너 박스에 살게됐다. 같은 외국인 노동자 10명과 엉켜 살았다고 한다. 전기와 수도는 연결되지 않았다. 컨테이너 소유주인 회사가 부도처리가 나면서 전기와 수도가 끊겼기 때문이다. 알럼씨와 같이 사는 외국인 노동자들은 이웃 공장의 컨테이너 외국인 기숙사에서 전기를 따왔고 목욕을 하기 위해 이웃 외국인 컨테이너에 몰래 들어가기도 했다

외국인 이주 노동자들은 일터에서 한국 욕을 가장 먼저 배운다고 한다. 부를때 욕을 듣기 때문에 욕인줄 모르는 경우도 다반사다.

알럼씨는 "한국에 와서 공장 선임들이 나를 부를 때 손이 아닌 발이 먼저 나갔고, "야 임마"와 '이 XX야" 등으로 지칭해 처음엔 욕이 아닌 일반적인 대명사인줄 알았다"면서 "어느날은 다른 업체 사장이 내가 일하는 공장에 방문했을 때 상대방을 향해 이 말들을 사용했다가 곤욕을 치른 적이 있다"고 회상했다.

그럼에도 이들이 한국을 떠나긴 힘들다고 한다. 이미 인생의 절반 이상을 한국에서 살았기 때문이다. 일부 불법체류자들은 현지 가족들에게 돈을 보내지만 가족들이 함께 이주해와 불법체류자 가족이 되는 경우도 종종 있다.

B씨는 "인터넷 등을 보면 '힘들고 싫으면 너희 나라로 돌아가라'란 식의 말을 많이 접하지만, 사실 한국이 나의 또 다른 고향"이라면서 "이미 이곳에서 30년 이상을 살면서 직장도 여기에 있고, 친구들도 여기에 있는데 어떻게 이 것들을 포기하고 쉽사리 방글라데시로 돌아갈 수 있겠냐"고 말했다.

kyu0705@fnnews.com 김동규 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지