협동조합, 허위광고 규제 못해

정보공개 등 보호장치도 없어

수도권 이어 지방서도 경고음

지주택과 흡사, 조합원 피해 우려

정보공개 등 보호장치도 없어

수도권 이어 지방서도 경고음

지주택과 흡사, 조합원 피해 우려

'협동조합형 민간임대주택사업’에 대한 경고음이 갈수록 커지고 있다. 최근 전국 여러 지자체에서 ‘주의보·경보’를 발령하고 나서고 있어서다. 한 지자체 관계자는 "협동조합 민간임대주택이 ‘원수에게도 권하지 않는다는 지역주택조합(지주택)’과 다르지 않다"며 "대형 사고가 터지지 않을까 우려스럽다"고 말했다.

8일 파이낸셜뉴스가 조사한 결과 서울은 물론 수도권, 지방 등 지자체들이 잇따라 ‘협동조합형 민간임대주택’에 주의를 당부하고 나섰다.

수도권에서는 의왕시를 비롯해 서울 관악구, 경기 오산시, 김포시, 용인시 등이 주의보를 발령했다. 지방에서도 최근 춘천시를 비롯해 세종시, 포항시, 당진시 등 적지 않은 지자체들이 주민들에게 주의를 당부하고 나섰다.

‘협동조합형 민간임대주택’은 박원순 전 서울시장이 지난 2011년 시장 후보 시절 공약으로 발표하면서 등장했다.

‘협동조합기본법’과 ‘민간임대특례법’에 따라 진행되는 사업이다. 5인 이상의 조합원으로 구성된 협동조합에서 조합을 설립해 임대사업을 목적으로 아파트를 건설하고, 조합원에게는 8~10년 동안 임대로 공급한 뒤 기간이 끝나면 분양권을 주는 방식이다. 먼저 임대한 뒤 분양하는 구조만 다를 뿐 지주택과 흡사하다.

국토교통부는 2020년에 투명한 사업추진과 조합원 재산권 호보를 위해 관련 법을 일부 개정했지만 여전히 허점이 많다는 게 지자체 및 업계 관계자들의 설명이다.

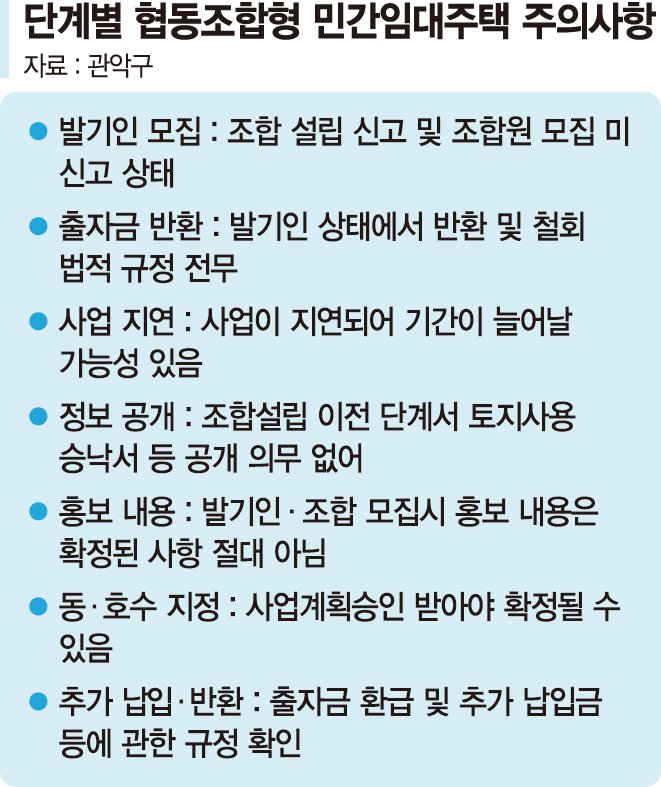

우선 발기인 모집 단계에서 보호 받을 수 있는 방법이 전무하다. 계약금 반환, 정보공개 의무 등 아무런 보호 장치가 없다. 조합원 모집 과정에서 허위 및 과장광고 역시 마땅히 규제할 방법도 없다.

다른 지자체 관계자는 "사업이 진행되는 과정에서 계약을 해지 한다고 했을 때 사업주체가 돈을 돌려주지 않으면 그만"이라며 "가입비, 투자금 등의 반환에 대한 명확한 근거도 부족하다"고 말했다. 지주택처럼 사업 지연이나 무산, 가격 상승 등 제반 피해를 조합원들이 고스란히 떠 안아야 하는 셈이다.

협동조합형 민간임대주택 사업 중에서는 부동산신탁사들이 사업대행을 맡아 진행하는 곳도 있다. 조합들이 안전성을 내세우며 신탁사를 전면에 내세우는 셈이다. 하지만 사업을 수주한 부동산 신탁업계 조차 ‘시한폭탄’이 터지지 않을까 전전긍긍하는 분위기이다.

신탁업계 한 관계자는 "임대주택이지만 사실상 분양을 전제로 전세보증금을 받는 구조"라며 "말이 임대주택이지 지주택과 다를 바 없다. 수주를 했지만 내부적으로 노심초사하고 있다"고 전했다.

지주택보다 더 큰 대형사고가 터질 수 있다는 우려도 나온다. 조합원 50%, 토지 80% 이상을 확보해야 조합 설립이 가능한 지주택과 달리 협동조합은 발기인 요건만 구성되면 조합 설립 요건을 충족하게 된다. 다른 신탁사 관계자는 "조합설립만 봐도 지주택보다 더 쉽게 할 수 있는 등 규제가 덜 까다롭다"며 "대형 주택사고로 이어질까 우려스럽다"라고 덧붙였다.

ljb@fnnews.com 이종배 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지