(3) 정부案 강행땐 재계·노동계 모두 손해… 노사, 위기의식 가져야

2015.04.05 17:37

수정 : 2015.04.05 21:40기사원문

결렬 위기 놓인 노사정 대타협

노사, 감정싸움땐 공멸

정부, 강행 가능성 커져 국회선 이익단체 눈치 재계·노동계 반발 불보듯

사실상 이번주가 노사정 대타협의 분수령이 될 것으로 예상되는 가운데 노사정 간 전향적인 양보가 있어야만 타협이 이뤄질 전망이다. 만약 대타협을 이루지 못하고 형식적인 합의만을 이끌어낸다면 노사 양측의 주장을 섞은 공익위원안이나 정부안대로 갈 가능성이 높다는 지적이다.

■노사정 대타협 결렬 위기

5일 노사정위원회에 따르면 한국노총이 지난 3일 오후 "전향적 안이 제시되기 전까지 참석이 어렵다"고 통보하며 이날부터 노사정 대표자회의가 열리지 못하고 있다.

노사정 대표 4인은 대타협 마지막날인 지난달 31일부터 3일 새벽까지 연일 밤샘 마라톤 회의를 통해 주요쟁점을 조율해왔으나 합의안을 끌어내는 데 실패했다.

현재로서는 노사정 대타협의 결렬 가능성이 높아진 상태다. 만약 이번주 내 대타협이 실패할 경우 정부가 노동시장 구조개혁의 골든타임을 놓치지 않기 위해 노사 양쪽 주장을 골고루 섞은 공익위원안이나 정부안을 밀어붙이려 할 가능성도 배제할 수 없다. 이번주 내에 논의에 진전이 없을 경우 정부로선 이 같은 방안의 실행 여부를 저울질할 것으로 보인다.

정부는 정규직과 비정규직, 대기업 종사자와 중소기업 종사자 간 처우 격차를 해소하지 않으면 우리 경제의 지속적인 성장이 어렵다는 판단을 하고 있다.

현재 비정규직 근로자는 607만7000명으로 전체 임금근로자의 32.4%를 차지하고 있다. 정규직과 비정규직의 임금격차도 심각한 수준이다. 비정규직 임금은 정규직의 64%에 불과하다. 임금을 제대로 받지 못한 비정규직 근로자들이 소비를 줄이면서 내수침체가 더욱 심각해지고 있는 실정이다.

■정부안 통과시 중립성 타격 우려

하지만 정부가 노동계와의 타협이 이뤄지지 않은 방안들을 일방적으로 국회에 넘겼을 때 발생할 사회적 파장을 예상하면, 향후 정부의 행보도 결코 순탄치는 않을 것으로 예상된다.

우선 정부가 시행안을 마련해 국회로 갈 경우 중립성에 타격을 입을 가능성이 높다는 지적이다. 정치권은 4월 보궐선거를 비롯해 내년도 총선이 예정돼 있다는 점에서 이익단체의 눈치를 볼 수밖에 없다는 것. 이 경우 타협 불발로 꼬인 노사 간 갈등이 극대화될 가능성이 높다는 게 노동전문가들의 지적이다. 더욱이 정부안은 재계와 노동계 모두에서 반발을 살 가능성이 높다.

한국노총과 민주노총 제조부문 공동투쟁본부가 지난달 31일 "노동자가 반대하는 구조개혁안을 일방적으로 밀어붙일 경우 20여년 만에 공동 총파업을 할 것"이라고 엄포를 놓으면서 그 어느 때보다 강력한 '춘투'를 예고한 상태다.

■위기의식이 대타협의 전제조건

노사정 대타협을 이룬 독일, 네덜란드의 사례와 비교해도 우리나라의 대타협은 녹록지 않다는 게 노동전문가들의 지적이다. 협의기간은 너무 짧았고 협상내용은 너무 많았다는 것. 아울러 현 경제상황에 대한 전 국민적 위기의식도 부족하다는 판단이다.

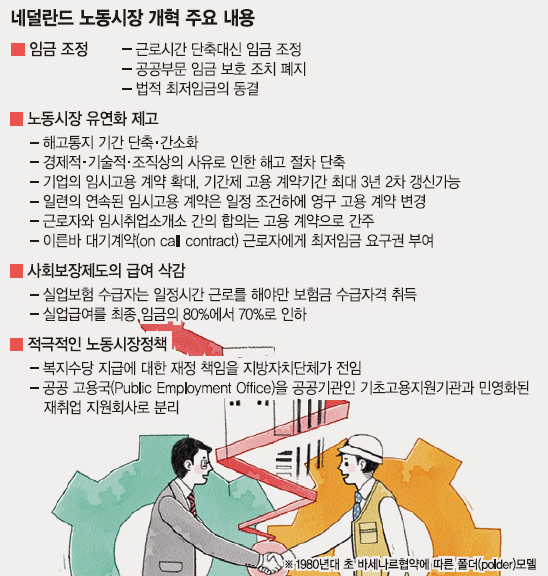

우리나라에 앞서 대타협을 이룬 네덜란드나 독일의 경우 경제적 절박함이 대타협의 배경이었다. 이 두 나라의 사례는 고용유연화로 집약할 수 있다. 시간제 일자리를 늘려 고용문제를 해결, 경기불황의 돌파구를 열었다.

지난 1998년 우리나라도 외환위기 이후 노사정 대타협 때 비정규직을 받아들였다.

당시에는 양질이든 저질이든 일단 일자리가 중요하다는 생각에서 노사정 대타협이 가능했다. 위기의식을 공유한 노사 간의 양보가 대타협의 전제조건이라는 지적이다.

한국경제연구원 우광호 선임연구원은 "스웨덴, 독일 등 유럽 국가들의 노사정 대타협 배경에는 경제위기에 대한 공감대가 있었기 때문"이라며 "만약 이번 대타협이 형식적으로 합의하거나 추상적으로 이뤄진다면 양측은 불발된 것으로 보고 노사관계의 경직성이 높아질 것"이라고 말했다.

leeyb@fnnews.com 이유범 기자