컨트롤타워 세워 정책 효율성 높이고 '1등 전략' 추진해야

|

■정책 컨트롤타워 강화해야

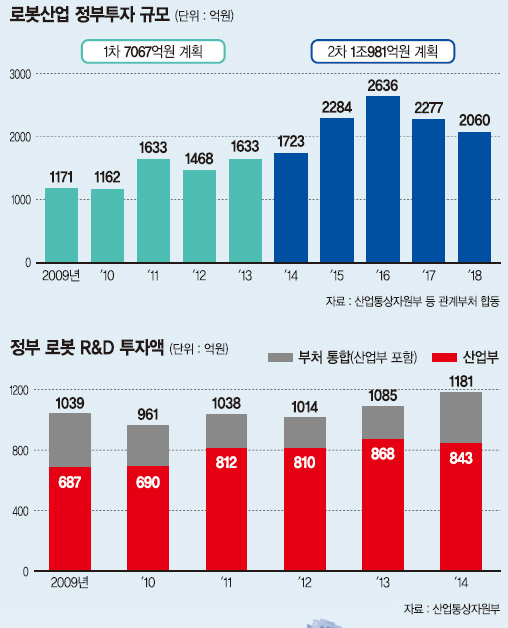

정부는 사실 지난 2003년에도 로봇산업을 10대 차세대 성장동력으로 낙점하고 11년간 각 부처와 지자체가 경쟁적으로 투자해 왔다. 그러나 로봇 투자와 지원이 정책적으로 조율되지 못해 투자 효율성이 떨어졌다는 지적이 제기되고 있다.

범부처 협력을 위한 로봇산업정책협의회는 지난 2012년 구성된 이후 현재까지 총 4번 협의회가 열리는데 그쳤다. 산·학·연 로봇전문가 간 네트워크를 구축하고자 로봇융합포럼, 지역로봇산업지원협의회, 로봇연구기관지원협의체 등을 구성했으나 내실은 없다는 비판을 받고 있다.

이 때문에 주관부처를 중심으로 공공분야의 로봇 투자를 총괄조정하고, 수요를 만들어내는 시범사업도 수시로 성과를 점검하면서 내용을 수정·보완할 수 있는 컨트롤타워가 반드시 필요하다는 게 전문가들의 조언이다.

■로봇 사용 경험 확대 필요

특히 제2차 지능형 로봇 기본계획의 핵심인 '융합'을 이뤄내기 위해서는 시범 보급사업 역시 로봇에 대한 경험이 풍부한 수요자를 길러내는 데 맞춰야 한다는 지적이 나오고 있다.

'써 본 사람'이 있어야 로봇시장을 육성할 수 있다는 데 방점을 둬야 한다는 것이다.

제조업계와 방위산업은 이미 로봇을 써 본 사람이 많기 때문에 산업적으로 로봇의 유용성을 인식하고 있다. 그러나 서비스 로봇 분야는 아직 사용자들조차 로봇이 생소하다는 게 시장 창출의 가장 큰 걸림돌이라는 것이다. 이 때문에 정부가 주도하는 시범사업이 로봇 보급을 일단 늘리고 시장에서 로봇의 사용경험을 늘리는 방향으로 집중돼야 한다는 게 전문가들의 주장이다.

■"2등 전략 버려야 성공"

정부 부처를 막론하고 국가 R&D과제의 문제로 가장 많이 지적받는 것은 과거 선진국 따라잡기형 R&D의 틀에서 벗어나지 못하고 있다는 점이다.

전문가들은 "선진국이 20년 전에 씨를 뿌리고 꽃을 피운 것을 확인한 후에야 우리 정부와 기업이 뛰어드는 '2등전략'이 아직도 로봇산업 발전 로드맵의 바탕이 되고 있다"며 "이런 관행이 국내 로봇산업 성장을 더디게 만드는 근본원인이 되고 있다"고 꼬집었다.

특히 로봇 관련 연구사업은 정부산하 연구기관이 주도하고 있으며 대부분 세금으로 운영되고 있다. 사정이 이렇다보니 정부 과제 기획단계에서는 정권 내 성과를 볼 수 있도록 수행기간이 5년 이하인 과제를 내보내게 되고, 연구소는 투자받는 R&D 지원금 중 정부예산의 비중이 크기 때문에 생존형 과제를 신청하고 있는 게 현실이다.

■선택과 집중으로 성공 기반 만들자

연구자들은 한 분야의 대가가 되기 위해서는 10년에서 20년 이상 집중할 수 있는 절대적인 시간이 필요하다고 말한다.

연구현장에서는 잘하는 연구 분야를 발견했더라도 안정적인 연구환경을 보장받기 위해 매번 다른 주제의 과제를 찾아야 하는 어려움을 토로한다. 과제 중복으로 인한 예산낭비를 막기 위한 규제가 전문가 양성에는 걸림돌이 되고 있는 셈이다.

한 전문가는 "'이런 로봇분야에서 어디 연구소가 세계 최고'라는 타이틀이 부재한 이유는 모든 연구소가 여러 주제를 산만하게 다루기 때문"이라며 "막대한 돈을 들여 모든 것을 다하고 있지만 잘하는 것은 하나도 없게 만드는 산만한 환경"이 라고 꼬집었다.

특별취재팀 황상욱 팀장 김학재 박지애 김혜민 기자