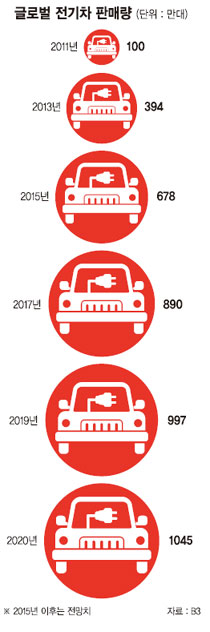

"2015년 세계 전기차 시장의 10% 이상 선점, 2020년까지 국내에 전기차 100만대 보급 및 세계 전기차 4강 국가 진입."

정부가 '환경과 경제' 두 마리 토끼를 모두 잡겠다며 내놓은 전기차 산업의 장밋빛 청사진이다. 세계적으로 전기차 시장이 비약적으로 발전하는 반면 환경에 대한 세계의 견제는 강화되고 있는 만큼 일찌감치 공격적 정책을 펼쳐 세계의 요구에 부응하면서도 전기차 산업에서 유리한 고지에 오르겠다는 포부였다.

하지만 5년이 지난 지금까지 제대로 이뤄진 것은 없다. 정부의 정책은 갈피를 못 잡고 있는 것을 넘어 산업계와 전혀 다른 그림을 그리고 있다. 이를 견제하고 대안을 제시해야 할 정치권은 '강 건너 불구경'이다.

이대로라면 전기차 선진국이라는 희망은 공염불이 될 공산이 크다. 각자의 역할을 분담해서 톱니바퀴처럼 움직이지 않고서는 냉정한 세계시장에서 승기를 잡기 힘들기 때문이다.

22일 정부와 산업계, 정치권 등에 따르면 정부는 전기차 시장 확대를 위해 지방자치단체와 함께 시속 80㎞ 이상 주행할 수 있는 고속 전기차와 60㎞ 이하의 저속 전기차에 대해 일정금액의 보조금을 지원하고 있다.

하지만 지원 규모는 다소 차이가 난다. 고속차는 1대당 1500여만원을, 저속차는 578여만원을 차량 생산업체에 지원해 준다. 고속과 저속 전기차의 구입 가격이 다르다는 게 이유다.

고속차와 저속차는 주행할 수 있는 도로도 다르다. 저속차는 교통 흐름에 방해가 될 수 있다는 이유로 제한속도 60㎞ 이하의 도로에서만 달릴 수 있도록 규정하고 있다. 서울로 치면 공항로.헌릉로.내부순환도로.올림픽대로 등 대부분 도로에선 운행할 수 없다. '마실' 갈 때만 쓰라는 얘기다.

고속도로 역시 마찬가지다. 최근 정부가 고속도로 6곳에 충전인프라를 설치해 전국 방방곡곡을 전기차로 다닐 수 있다고 발표했지만 저속차는 운행자체가 금지돼 있다.

문제는 고속차와 저속차의 생산업체가 확연히 구분된다는 점이다. 기술.자본력 등 때문에 아직 고속 전기차 분야엔 중소기업이 참여할 수 없다. 현재까지 정부의 전기차 지원은 사실상 일부 대기업만을 위한 정책인 셈이다.

또 다른 논란은 이마저도 자주 바뀐다는 데 있다. 정부는 내년 예산안에 전기차용 배터리 대여사업에 72억5000만원을 편성하면서 전기차 충전소 설치 및 구매 보조금 지급 중심에서 다소 선회했다. 그러나 대기업 생산능력의 10%에 불과한 중소기업 입장에선 당혹스럽다. 정부가 '생산을 하지 않는다'며 중소기업에 대한 지원을 미루고 있는데 정책이 이렇게 변하면 그 길은 더욱 멀어질 수밖에 없다.

전기차에 관한 발표를 하면 목소리를 높이는 국회는 정작 근본적인 문제에선 뒷짐만 지고 있다. 19대 국회에서 발의된 전기 관련 법안은 전기차도 제한속도 80㎞ 도로를 이용할 수 있도록 하는 법안 1개뿐이다.

전기차 정책이 유기적으로 돌아가지 못한 것은 컨트롤타워가 없기 때문이라는 지적이 설득력을 얻고 있다. 전기차는 산업통상자원부, 환경부, 국토교통부 등 여러 곳에서 관할하지만 아직까지 사령탑은 없다.

jjw@fnnews.com 정지우 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지