지난해는 두산이 2연승 플레이오프에 올랐다. 역대 두 팀 간 ‘가을야구’ 전적서도 두산이 3승2패로 앞섰다. 그러나 올 가을 두산은 예년 같지 않다. 이미 두 외국인 투수를 잃었다.

이번 ‘더그아웃 시리즈’는 양팀의 장수에 주목할 필요가 있다. 달라도 너무 다른 스타일이다. 김태형 두산 감독은 세 차례나 ‘왕좌의 게임’ 왕관을 차지했다. 2015년 처음 팀을 맡은 이래 단 한 번도 가을행 열차를 놓치지 않았다. 6년 연속 한국시리즈 무대를 밟았다.

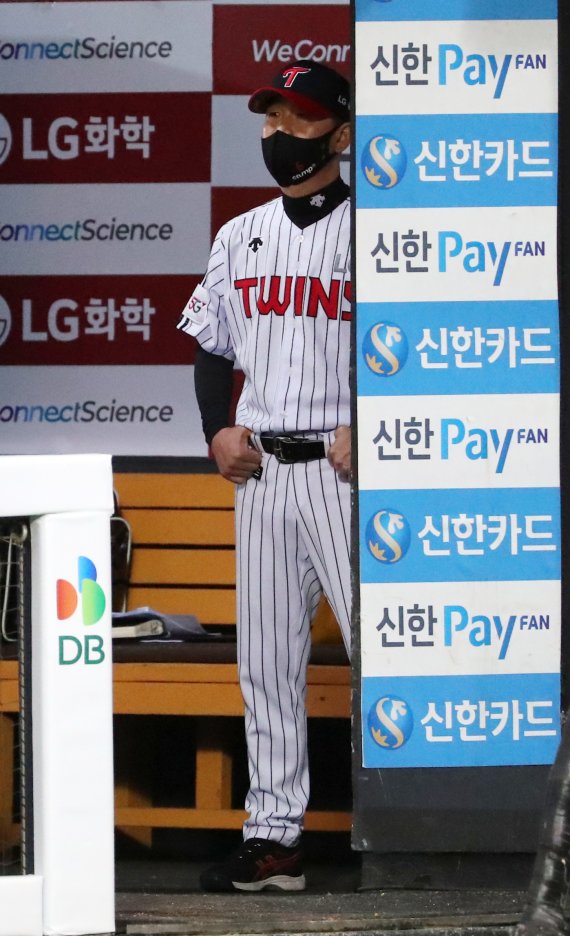

유지현 LG 감독은 초보다. 그러나 아무도 그를 서툰 사령탑으로 보지 않는다. 현역 시절 유지현 감독의 별명은 ‘꾀돌이’였다. 속에 구렁이가 몇 마리 들어있는지 오리무중이다.

이 둘은 현역시절 포수와 유격수였다. 달라도 너무 다른 포지션이다. 포수는 무겁다. 늘 앉아서 홀로 그라운드를 굽어본다. 유격수는 날렵하다. 발도 빠르지만 손은 더 빠르다. 포수는 상대 타자와 때론 자기편 투수와도 심리전을 펴야 한다.

상대가 어떤 구질을 노리고 있는지 치열하게 수 싸움을 벌인다. 타자의 눈빛에서, 호흡에서, 발의 위치에서 속마음을 간파해내야 한다. 포수를 하다보면 자연 수 싸움에 능해진다. 심리전에 도사가 된다.

유격수는 내야의 중심이다. 모든 내야는 유격수를 위주로 돌아간다. 감독들과 대화를 나눠보면 유격수 출신들이 야구를 가장 잘 설명한다. 대개 외야수 출신은 타격에, 포수 출신은 공 배합이나 투·타자의 심리 읽기에 능하다. 유격수(다른 내야도 포함) 출신은 골고루 안다.

LG는 역대로 천보성, 김재박, 류중일, 유지현 등 유격수 출신 감독을 선호해왔다. 유지현 감독은 류중일 감독의 바통을 넘겨받았다. 반면 두산에는 김경문, 송일수, 김태형 등 포수 출신 감독이 많았다. 김태형 감독은 송일수 감독의 뒤를 이었다.

포수 출신 감독은 단호하다. 우물쭈물하다 놓치는 경우가 적다. 2일 키움과의 와일드카드 2차전서 9-1로 앞선 5회 2사 1, 3루서 선발 투수를 교체했다. 승리가 코앞인데도 주저함이 없었다. 경기 후 도리어 “교체 타이밍이 늦었다”고 실토했다.

유격수 출신 감독은 촘촘하다. 기자들과의 사전 인터뷰서 3번이나 ‘세밀함’이라는 단어를 입에 올렸다. 그만큼 지키는 야구를 좋아한다. 몇 점을 뽑느냐가 아니라 몇 점을 내주느냐로 계산한다.

LG는 외국인 투수 수아레즈를 선발로 내세운다. 올 시즌 평균자책점 2.18을 기록한 투수다. 지키는 야구로는 딱이다. 두산 선발은 평균자책점 3.30의 최원준. 전체적으로 투수력 LG, 타력 두산으로 나누어서 보면 더 재밌다.

texan509@fnnews.com 성일만 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지