"제발 우리 며느리 자연분만 좀 시켜달라"

[파이낸셜뉴스] 임신한 며느리가 난산의 위험으로 제왕절개를 받을 수 있다는 소식에 시어머니가 조상 묘를 찾아가 무릎 꿇고 빈 사연이 알려졌다.

지난 12일 JTBC '사건반장'에 따르면 제보자 A씨는 극성인 시어머니와 그 사이에서 처신을 제대로 못하는 남편 때문에 이혼을 고민 중이다.

제보자 A씨는 "결혼을 앞두고 예비 시댁에 내려갔는데, 시어머니가 뒷산으로 끌고 가더니 조상들에게 먼저 인사를 올리라고 절을 시켰다"라며 "제가 남편보다 3살 연상인데 무심코 이름을 불렀다가 꾸짖음을 당하기도 했다"라고 토로했다.

그는 결혼한 지 한 달 만에 떠난 가족 여행에서 한의원에 끌려가기도 했다고 털어놨다. A씨는 시어머니가 "여기가 아들 낳게 해주는 유명한 곳"이라며 "시부모님 성화에 하루 종일 줄 서서 겨우 진료 받았는데, 약값을 내주신다더니 정작 계산할 땐 뒤로 빠져서 모른 척하셨다"라고 당시를 떠올렸다.

그 후에는 시어머니가 매일 연락해 한약을 먹었는지 확인했다면서 "인증 사진 보내라 하시고, (한약을) 몇 개 먹었는지 체크까지 하셨다. 그리고 얼마 뒤 임신했는데 기쁨은 잠시였다"라고 토로했다.

제보자 A씨는 난산의 위험 때문에 제왕절개 할 수도 있다는 의사의 소견을 들었다. 며칠 뒤 소식을 접한 시어머니가 A씨에게 전화해 '우리 사전엔 절대 제왕절개 없다. 무조건 자연분만하라'라고 소리 지르기도 했다고 토로했다. 그는 출산 당일 몸 상태가 좋아져서 자연분만했다. 다만 이후 충격적인 얘기를 들었다.

알고 보니 시어머니는 A씨가 제왕절개를 받을 수 있다는 소식에 며칠 째 울다가 조상 묘를 찾아가 무릎을 꿇고 "제발 우리 며느리 자연분만 좀 시켜달라. 제왕절개는 안 된다"라고 소원까지 빌었다고 한다.

A씨는 이 내용을 시아버지에게 들었고 그는 "이것을 시아버지가 자랑스럽게 얘기해서 너무 소름 끼쳤다"면서 "남편은 며느리랑 손주 사랑이 지나쳐서 그런 거라며 시어머니 편만 들었다"라고 불만을 토로했다.

배탈 호소하는 며느리 '꾀병'으로 의심하기도

그런가 하면 A씨는 배탈이 났을 때 꾀병으로 의심받은 적도 있었다.

그는 "시부모님이 일을 도와달라고 해서 서울에서 차 타고 가는데 배탈이 났다. 차 안에서 구토할 정도로 아파 결국 출발한 지 2시간 만에 인근 병원으로 갔다"라며 "치료받고 조금 괜찮아졌는데, 병원에서 친정 부모님 댁까지 30분 거리였다. 몸도 아파서 가서 쉬고 있는데 시어머니가 '꾀병 부리지 말라'라며 화를 냈다"라고 당시 상황을 말했다.

A씨에 따르면 시어머니는 사돈 댁에 전화해 "당신 딸이 시어머니 머리 꼭대기에서 놀라고 살살 거짓말한다. 거짓말쟁이 며느리 필요 없다. 지금이라도 우리 아들한테 시집오겠다는 여자들 줄 섰으니까 필요없다"라고 막말을 했다.

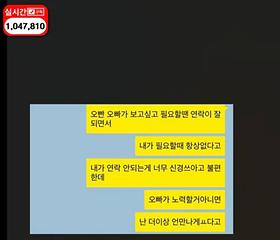

참다 못한 A씨는 남편에게 "이대로는 시댁에 못 가니까 당신 혼자 가라"라고 분통을 터뜨렸다. 이에 남편은 "정말 안 올 거냐? 솔직히 꾀병 아니냐? 아프다는 사람이 친정 가니까 어떻게 하루 만에 낫냐"라며 시어머니와 똑같이 그를 의심했다.

"내 편 들어주지도 않고 화가 나서 못 살겠다"

제보자 A씨는 "시어머니도 모자라서 남편까지 그러더라. 내 편을 들어주지도 않고 화가 나서 못 살겠다. 이혼하자고 했는데, 남편은 '그 정도로는 이혼 사유도 안 된다. 법원에서 안 받아준다'라고 하더라"라며 "시어머니한테 사과 받고 이혼할 수 있을지 궁금하다"라고 질문했다.

사연을 접한 박지훈 변호사는 "최근에 이렇게 막말하거나 고부 갈등이 심각한 사안일 때 이혼 가능한 경우도 있다"라며 "A씨 사연의 경우, 시댁의 납득할 수 없는 행동이 많다. 이혼 사유가 될 수 있다고 생각한다"라고 의견을 냈다.

양지열 변호사는 "우리 법에 정해놓은 이혼 사유가 있다. 원칙적으로 거기에 해당해야 이혼할 수 있는 게 기존 법원의 입장이었다면 최근에는 한 사람이라도 도저히 못 살겠다고 하면 이혼이 받아들여지는 경우가 자주 있는 편"이라며 "남편부터 반성해야 한다. 아이 낳은 지 얼마 안 된 아픈 아내에게 꾀병이라고 하는 남편이 어디 있냐. 남편이 반성하지 않는 이상 판사가 안 봐줄 수도 있다"라고 말했다.

hsg@fnnews.com 한승곤 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지