절벽에 매달렸다. 자주 산을 오르면서 늘 궁금했던 암벽 등반을 실제 체험해보기 위한 도전에 나선 것이다.

암벽 등반에선 조금이라도 게으름을 피우면 안 된다. 추락의 위험이 도사리고 있기 때문이다. 일단 도전하면 끝까지 정상에 오르던지, 아니면 깨끗이 포기하고 출발지로 다시 내려오던지 선택해야 하는 것이 암벽 등반이다. 이래서 암벽 등반은 치열한 우리의 인생을 꼭 닮았다고 한다.

물론 절벽에서 꼼짝 않고 매달릴 자신 있으면 굳이 오르락내리락하지 않아도 된다. 하지만 아래는 절대 쳐다보지 말아야 한다. 아득한 현기증이 몰려오며 무섭기 때문이다. 인생도 가끔은 무섭게 느껴질 때가 있지 않은가.

암벽 등반에선 좁쌀만한 바위 틈새라도 눈에 띄면 손끝, 발끝, 온몸으로 매달려야 한다. 바위에 착 달라붙은 산다람쥐처럼 말이다. 암벽 등반 초보자들은 금세 손톱이 뭉그러지고 팔·다리 근육에 경련이 일어나기 마련이다. 그래도 성난 고양이 마냥 손톱·발톱을 바짝 세우고 악착 같이 매달려야 한다. 안 그러면 떨어지니까.

벼랑에 매달린 지 몇 분이 지났을까. 한쪽 다리가 사시나무 떨리듯 후들후들 거린다. ‘이건 아니잖아. 내가 왜 이런 정신 나간 짓을 하고 있는 거지….’ 갑자기 후회가 몰려온다. 인생 질곡처럼 절벽에서도 후회란 걸 느낄 수 있다는 것이 우습다. 순간 엉뚱하게도 초등학교 때 슈퍼맨 놀이를 한다고 붉은 망토를 두르고 지붕에서 뛰어내리던 친구 녀석이 생각났다. 암벽 등반을 하고 있으면 찰라에도 온갖 생각이 머릿속을 스친다.

"추락이다." 엉겁결에 떨어진 것이다. 거미처럼 대롱대롱 매달리다 재빨리 암벽에 달라붙었다. 나일론 로프가 생명줄이었다. 고맙게도 절벽아래에서 확보자(산 아래에서 로프를 잡고 등반자를 돕는 사람)가 생명줄을 꽉 붙잡고 있었다.

사람을 믿지 못하면 암벽등반은 절대 할 수 없다. 선등자(먼저 암벽을 오르는 사람)가 암벽에 올라 길을 만들고 있을 때, 확보자는 선등자의 추락에 대비해 로프를 붙잡고 있어야 한다. 서로 약속이 맞지 않으면 사고가 난다. 암벽 등반에선 협동심과 우정이 너무나 중요하다.

암벽 등반에서 추락은 종종 일어난다. 한 번 떨어지면 7∼8m. 순식간에 떨어지면 손바닥이 화끈거리게 된다. 그렇지만 큰 사고는 생각만큼 그리 많이 나지 않는다. 암벽등반이 활성화되면서 좋은 안전장비들이 개발된 덕분이다.

'크랙(암벽 틈)'에 박는 '하켄'과 끼워 넣는 '프렌드'는 로프를 지지하는 확보물로 쓰인다. 스포츠 액세서리로도 많이 애용되는 클립 모양의 '카라비너'는 로프를 통과시켜 암벽에 박힌 확보물에 걸때 사용한다.

확보자가 줄을 당길때 쓰는 도르래와 로프를 타고 오를 때 사용하는 등강기인 '쥬마'도 필요하다. 샅바처럼 양다리에 끼우는 안전벨트, 발레화처럼 꽉 끼는 암벽화도 필요하다. 나일론 로프는 생명을 보장한다. 초보자들은 암벽 등반을 할 때 로프를 잡고 오르기도 한다. 그러나 선등자는 하얀 '초크' 가루를 묻힌 맨손으로 암벽을 타야 한다.

암벽 등반은 전문 산악인을 제외하곤 일반적으로 루트가 개발된 곳에서 이뤄지기 마련이다. 국내의 대표적인 암벽등반 코스는 수십여 곳이 된다. 한국 암벽 등반의 성지는 서울 가까이에 있다. 한국의 바위꾼들은 대부분 인수봉과 도봉산 일대의 암벽들에서 자신들의 기술을 연마한다.

북한산 인수봉(810.5m)에 60여개, 도봉산 선인봉(708m)에 40여개의 루트가 각각 개척돼 있다. 휴일이면 인수봉 주위는 바위꾼들로 북적인다. 아울러 설악산 적벽과 울산바위, 경주 문복산 드린 바위, 칠곡 유학산 학바위, 포항 죽장 학단암, 고창 선운산 암장 등도 유명한 암벽 타기 명소다. 암벽을 타려면 일단 등산학교에 입학해 기본 교육을 받아야 한다. 한국등산학교, 코오롱등산학교 등에서 암벽 등반을 위한 기본 강좌를 정기적으로 받을 수 있다.

■두 바퀴로 오르는 산행도 있다.

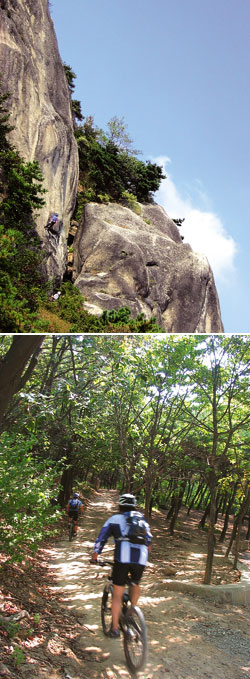

산에 오를 땐 '낑낑', 내려올 땐 '쌩쌩'…. 산악자전거는 암벽 등반 못지않게 힘겹지만 매력 있는 스포츠다. 걷는 것도 쉽지 않은 산길을 자전거로 오르다보면 무게 중심을 제대로 잡지 못해 휘청거리기 일쑤다. 바퀴가 돌부리에 채이거나 미끄러져, 넘어지기도 한다.

낑낑거리면서 페달을 밟고 힘겹게 산에 오르는 모습은 우스꽝스럽기까지 하다. 하이힐 신고 등산하는 꼴이라고나 할까. 등산학교에 입교해 기본 교육을 받아야 하는 암벽 등반과 달리, 자전거 산행은 산악자전거만 어느 정도 탈 줄 알면 된다. 산악자전거 1대와 무릎 보호대·장갑·헬멧 정도만 구입하면 누구나 자전거 산행을 즐길 수 있다.

자전거 산행은 일단 야산에서 시작하는 것이 좋다. 하이힐 신고 설악산 정상에 오르는 이가 없듯이, 자전거 등산은 가까운 동네 산이 제격이다.

자전거 등산에서도 에티켓은 있다. 씽씽 거리며 하산하다 동네 어르신이라도 만나면 얼른 자전거에서 내려, 길을 비켜야 한다. 자칫 산속의 폭주족이 될 수 있다. 오를 땐 거북이처럼 엉금엉금 기어 올라가지만 내려올 땐 쏜살같이 시원하게 달리기 때문에 산속에서도 교통사고가 날 수 있다.

그래도 숲길을 달려보는 매력이 있는 스포츠가 바로 자전거 산행이다. 암벽등반, 자전거 산행, 야간산행…. 산을 오르는 방법도 점점 다양해지고 있다. 오르는 방식은 달라도 모두들 거짓 없고 꾸밈없는 산을 좋아하는 마음은 한결같다.

경치 좋은 산중턱 암반위에 앉아 덕담을 나누는 것만으로도 즐거운 가을 산이다. 주말 오후 가벼운 등산복이라도 꺼내 입고 산에 올라 보자.

/글·사진=김경수기자 rainman@fnnews.com

■사진설명=절벽 등반은 인생이라는 산을 오르는 것과 비슷하다. 일단 도전하면 끝까지 달라 붙어야 한다. 북한산에서 뻗어내린 끝자락 '안산'에 오르는 바위꾼.(위쪽 사진)

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지