오는 2월14일은 인류 역사상 최고 발명품의 하나로 꼽히는 컴퓨터가 탄생한 지 61주년이 되는 날이다.

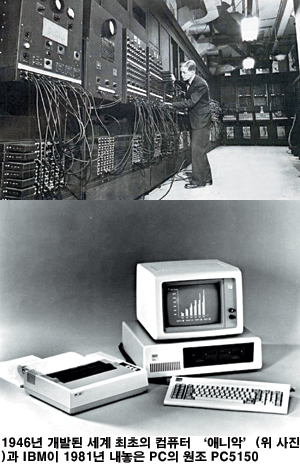

1946년 미국 펜실베이니아 대학의 존 모클리와 프레스터 에커트가 개발한 세계 최초의 컴퓨터 ‘에니악(ENIAC)’은 1.5㎏짜리 진공관 1만8000여개를 연결한 무게 30t에 50평 크기의 거대한 몸집을 갖고 태어났다. 당시 에니악이 1초에 5000번의 덧셈과 뺄셈 그리고 350번의 곱셈을 척척 해내는 광경에 사람들은 놀라움을 감추지 못했다.

이후 트랜지스터가 개발되고 이를 다시 한 개의 칩에 내장한 집적회로(IC)가 개발되면서 컴퓨터 개발은 새로운 장을 맞게 된다. 크기는 계속 작아지고 성능은 숨 가쁠 정도로 향상됐다. 이 과정에서 미국 인텔과 IBM이 컴퓨터의 소형화 및 고성능화에 가장 큰 공헌을 한 업체로 꼽힌다.

인텔은 1971년 수천개의 트랜지스터를 회로에 집적할 수 있는 기술을 개발하고 이 기술을 응용, 컴퓨터의 두뇌 격인 중앙연산처리장치(CPU)를 만들었다. 이후 인텔은 8088·80286·80386·80486·펜티엄·듀얼코어·듀얼코어2·쿼드코어칩을 연속으로 개발, 개인용 컴퓨터(PC) 시장을 주도해 왔다.

1981년 8월 인류사를 또 한번 바꾸는 기계가 선 보였다. IBM이 내놓은 PC 5150이다. 웬만한 건물 크기의 컴퓨터를 IBM은 딱 요즘의 데스크톱으로 줄여 놓았다. 원래의 마이크로컴퓨터란 용어를 PC로 바꿔 버린 것도 이 기종이었다.

최근엔 ‘손안의 PC’인 울트라모바일PC(UMPC)도 등장했다. UMPC는 손바닥만한 크기(800g 내외)의 단말기로 노트북·디지털멀티미디어방송(DMB)·MP3플레이어·내비게이션 등의 기능을 갖춘 차세대 컴퓨터다.

요즘은 컴퓨터를 인간과 유사하게 만들려는 연구에도 집중하고 있다. 먼저 미국 매사추세츠공대(MIT) 미디어실험실은 사용자의 얼굴 표정을 인식해 자동으로 작동하는 컴퓨터를 개발하고 있다. 이 컴퓨터는 사용자의 키보드 이용 패턴을 통해 감정을 알아내기도 한다.

최근에는 두뇌의 구조와 신경세포인 뉴런의 원리를 컴퓨터에 응용한 신경망 컴퓨터 개발에 초점을 맞추고 있다. 실제 지난해 과학 전문지 ‘네이처’는 뇌에 칩을 이식한 20대 척수마비 환자(매슈 네이글)의 사진을 표지로 올렸다. 그는 ‘뇌-컴퓨터 연결장치(BCI)’를 개발하는 한 회사로부터 ‘브레인케이트’라는 칩을 운동 피질에 이식받아 자신의 생각을 전자 신호로 다른 컴퓨터에 연결하는 데 성공했다. 이렇게 전달된 신호를 통해 그는 손가락 하나 까딱하지 않고도 뭔가를 움직이게 할 수 있다.

IBM도 스위스 로잔공대(EPFL) 두뇌정신연구소와 함께 컴퓨터 뇌 모델 개발에 착수했다. ‘블루 브레인(Blue Brain) 프로젝트’로 불리는 이 연구의 목표는 대뇌 신피질에 대한 상세한 컴퓨터 모델을 만드는 것. 이 프로젝트가 완성되면 자폐증, 정신분열, 우울증, 파킨슨병 등 뇌와 관련된 질환을 치료하는 데도 도움을 줄 수 있다고 연구진은 강조했다.

컴퓨터 학자 레이 커즈와일은 저서 ‘21세기 호모 사피엔스’에서 “2020년쯤이면 PC 1대가 인간의 두뇌를 따라 잡을 것”이라며 “2029년에는 인공지능을 갖춘 로봇이 공장에서 물건을 만들고 인간의 질병을 치료할 것”이라고 전망했다.

/sejkim@fnnews.com 김승중기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지