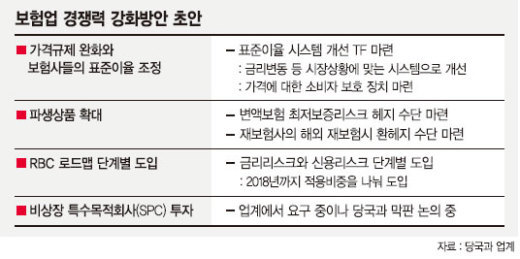

보험사들의 파생상품 투자가 확대된다. 단, 보험사들의 리스크 헤지를 위한 수단으로서만 확대된다. 생명보험사는 변액보험 최저보증 리스크 헤지 수단으로 파생상품 투자를 확대할 수 있고 손해보험사와 재보험사는 재재보험 등 해외영업 비중에 대한 환헤지 등에 대해서만 파생상품 확대가 가능해진다.

또 보험금지급여력비율(RBC) 도입도 올해 말과 2015년 말 도입할 금리리스크와 신용리스크 등을 단계적으로 도입하는 방향으로 검토한다. 오는 2018년 국제회계기준(IFRS) 2단계(Page2) 도입에 따라 늘어나는 보험계약부채에 맞춰 자본을 확충해야 하지만 보험업계는 자본확충의 어려움을 토로해왔다.

■표준이율 시스템 개선

16일 보험업계에 따르면 금융위원회는 이달 말 '보험업 경쟁력 강화 방안'을 발표한다. 이 방안에는 △가격규제 완화 △보험사들의 표준이율 조정 △파생상품 확대 △RBC 로드맵 단계별 도입 △비상장 특수목적회사(SPC) 투자 등이 포함된다.

가격규제와 표준이율 조정은 향후 관련 태스크포스(TF)를 만들어 구체적인 개선 방안을 만들 예정이다. 특히 표준이율은 현재 3.5%로 고정돼있는 부분을 금리 변동 등 시장상황에 맞춰 연동하는 시스템을 개선할 예정이지만 그만큼 소비자 보호 규제도 강화된다.

예를 들어 현재 보험사들이 보험계약부채를 적립하는 이율인 표준이율과 고객에게 지급해야 할 보험금에 적용하는 이율인 예정이율을 따로 활용하고 있지만 앞으로는 보험계약부채나 보험금에 적용할 이율에 대해서는 표준이율과 예정이율 중 가장 높은 것을 적용해야 한다는 것이다.

금융당국 관계자는 "보험업 경쟁력 강화 방안 발표 후 표준이율 시스템을 개선하기 위한 TF를 마련할 것"이라며 "다만 표준이율을 개선하는 대신 소비자보호를 위한 장치도 마련할 것"이라고 말했다.

보험사들의 파생상품 투자도 확대되면서 변액보험 최저보증리스크 헤지도 가능해질 전망이다. 그동안 생보사들은 변액보험을 판매하면서 보험계약자에게 일정 수준 이하로 투자수익률이 하락할 경우 최저보증을 해주는 옵션을 걸고 있는데 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 투자수익률이 하락하면서 최저보증해주는 생보사들의 리스크만 커지고 있었다.

최저보증을 해주지 못한 이유는 파생상품 투자 규제 때문이었다. 보험사는 파생상품에 대해 총자산의 3%밖에 하지 못한다. 삼성생명의 특별계정 자산 중 변액보험은 21조원 수준이지만 파생상품 투자는 총자산 중 5조원밖에 하지 못한다. 해외투자 등으로 인한 환헤지 상품 등을 감안하면 헤지를 위한 파생상품 투자 규모가 너무 적다는 게 업계의 설명이다. 금융당국 관계자는 "리스크 헤지 수단으로 파생상품 투자를 건의하는 보험사가 많아 파생상품 규제를 완화하는 방향으로 법안 개정을 검토할 것"이라고 말했다.

■비상장 SPC 투자 가능해질까

보험사들이 저금리·저성장 기조에 따라 자산운용 포트폴리오를 다변화하기 위한 시도로 비상장 SPC에 대한 투자 규제도 완화해달라고 요구하고 있다. 현재는 상장 SPC에 대해서만 투자가 가능하다.

하지만 비상장 SPC의 경우 자칫 비우량 물건에 대한 투자로 이어질 우려가 있어 금융당국도 고민하고 있다. 업계는 비상장 중 우량 물건을 차별적으로 구분할 수 있는 가이드라인 등을 정해주면 안정적으로 투자할 수 있다며 금융당국에 계속 건의 중이다.

RBC 로드맵 도입도 단계별로 이뤄진다. 올해 말과 2015년 도입할 금리리스크와 신용리스크를 각각 30% 또는 50%로 나눠 2018년까지 단계적으로 도입하는 방안을 검토할 예정이다.

금융당국 관계자는 "RBC 가이드라인 도입이 어렵다는 업계 상황에 맞춰 단계적으로 도입하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.maru13@fnnews.com 김현희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지