2016년 방화범죄 1477건.. 방화동기 45%가 현실불만

사회적 문제와 연관된 충동장애 환자 매년 급증

사회적 문제와 연관된 충동장애 환자 매년 급증

"감히 나를 무시해"

지난 1월 15일 오후 서울 성동구 모 공장 근로자 이모씨(55)는 화가 폭발했다. 직장동료 A씨가 자신을 무시했다는 이유로 공장에 불을 지르기로 결심했다. 그는 등유를 공장에 뿌린 뒤 라이터로 불을 붙이려했다. 그러나 이를 목격한 동료 직원이 공장 문을 두드리며 소리를 지르자 A씨가 공장 안에서 나와 불을 끄며 이씨의 범행은 미수에 그쳤다.

이씨 마음 속 불길은 멈추지 않았다. 첫 번째 방화가 실패하자 그는 2시간 뒤 다시 공장에 불을 지르기로 마음먹었다. 이씨는 등유를 공장과 A씨 자동차에 뿌린 뒤 불을 붙이려 했으나 A씨에게 재차 저지당했다. 2차례 방화가 실패하자 더욱 치솟은 이씨는 둔기로 A씨 소유의 자동차를 부수었다.

서울동부지법 형사합의12부(정창근 부장판사)는 25일 현존건조물방화미수 등 혐의로 기소된 이씨에 대해 징역 2년 6개월을 선고했다고 밝혔다. 재판부는 "피해자가 피고인을 무시하는 말을 했다는 이유만으로 공중에 큰 위험을 가져올 수 있는 방화를 예비한 것으로 그 동기가 불량하다"며 "같은 날 여러 차례 범행이 반복 돼 그 범죄정황 또한 무겁다"고 판시했다.

■방화 범죄 절반은 '화나서'

최근 33명 사상자를 낸 전북 군산 주점 방화사건처럼 '홧김에' 불을 지르는 범죄가 잇따르면서 사회 문제가 되고 있다. 스트레스를 통제하지 못하는 게 방화범죄 한 원인으로 분석되면서 분노사회 대책이 시급하다는 지적이 일고 있다.

대검찰청 '2017 범죄분석'에 따르면 2016년 발생한 방화범죄는 모두 1477건이다. 이중 절반은 만취 상태에서 범행을 저지른 것으로 나타났다. 범행 당시 정신장애가 있는 경우도 11%를 차지했다.

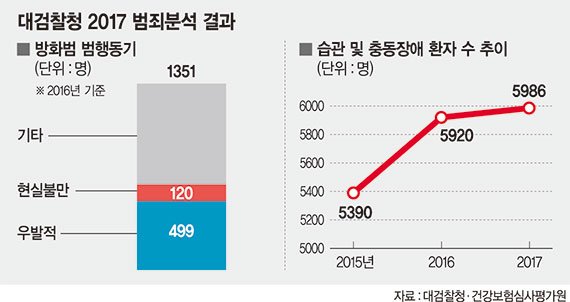

범행 동기는 대부분 '분노'와 밀접하다. 우발적, 현실불만이 전체 방화범죄 범행동기의 45%가량을 차지한다. 방화범죄 전체 1351명 중 가장 큰 범행 동기는 우발적 499명, 현실불만이 120명인 것으로 분석됐다.

대표적인 사건이 군산 주점 방화이다. 피의자 이모씨(55)는 경찰조사에서 "외상값이 10만 원인데 주점 주인이 20만 원을 달라고 해, 화가 나서 불을 질렀다"고 진술한 것으로 알려졌다.

공정식 경기대 범죄심리학과 교수는 "방화 범죄는 스트레스 상황에서 분노를 3자에게 표출하는 형태로 발전한다"며 "격한 감정을 통제할 힘이 약한 심리 불안이 방화로 이어질 수 있다"고 우려했다. 이어 "폭력, 살인등 강력범죄는 면식 관계지만 방화는 얼굴을 알지 못하는 사람에게도 공격이 미칠 수 있는 위험한 범죄다"고 분석했다.

■분노조절 장애 늘어나는 사회

화가 나서 불을 지르는 충동범죄가 잇따르는 이유는 분노를 조절하기 어려운 현대인이 그만큼 많기 때문이라는 분석도 있다.

건강보험심사평가원에 따르면 '습관 및 충동장애'로 진료를 받은 환자는 2015년 5390명, 2016년 5920명, 2017년 5986명으로 매년 환자가 증가한다. 충동장애는 순간적인 자극을 견디지 못해 자신과 남에게 해가 되는 충동행동을 하는 정신질환이다. 충동장애 하위개념에 분노조절장애(간헐적 폭발장애), 병적 방화, 병적 도벽 등이 포함된다.

홍진표 삼성서울병원 사회정신건강연구소장은 인간관계와 노동형태가 바뀐 점을 분노사회 원인으로 꼽았다. 홍 소장은 "과거와 달리 현대인은 관계에 대한 노력보다는 개인 욕구충족에 따라 관계를 맺다보니 고독한 개인이 됐다"며 "하루 중 많은 시간, 여러 명을 상대하는 노동으로 감정적 소모가 커지며 분노가 누적된 점도 원인"이라고 분석했다.

전문가들은 치열한 경쟁 속에 내몰린 개인들이 평소 쌓인 불만이나 스트레스를 적절하게 해소하지 못해 발생한다고 지적한다.

건국대 경찰학과 이웅혁 교수는 "예전 숭례문 방화사건을 보면 불만이나 앙갚음을 공공물로 선택한 거다"며 "방화는 응어리를 풀어보겠다는 심리가 작용한 것"이라고 말했다. 이 교수는 또 "개인의 분노가 사회적 구조와 맞물린다고 볼 수 있다"며 "경제불황, 대인관계 변화 등 사회적 어려움이 가속화되면서 분노사회로 전환된 면을 볼 수 있다"고 진단했다.

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지