3년 기한

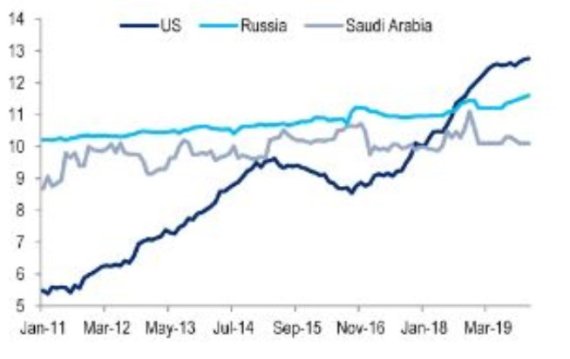

도널드 트럼프 미국 대통령과 미 셰일석유 생산량 확대 압박속에 석유시장 장악력이 계속 약화되는데 따른 대응책이다.

한시적이더라도 새 카르텔이 만들어지면 유가 상승이 뒤따를 것으로 보인다. 다만 지난해 영구적인 카르텔 제안을 거부했던 러시아가 이번 제안에 대해 아직 반응을 내놓지 않고 있고, 이란 등이 사우디 아라비아와 러시아의 영향력 확대에 대한 우려로 반대하고 있어 어떤 결론이 날지는 알 수 없다.

■ "정식 카르텔화 하자"

OPEC 관계자들에 따르면 사우디와 아랍에미리트연합(UAE) 등 사우디의 걸프만 동맹들은 러시아가 주도하는 10개 비 OPEC 산유국들에 정식 협력 관계를 맺자고 종용하고 있다. 트럼프 미 대통령이 OPEC의 유가 상승에 압력을 넣고 있고, 미 셰일석유가 OPEC의 석유시장 장악력을 약화시키면서 OPEC의 위상이 예전만 못한데 따른 것이다. 강력한 카르텔로 상황을 역전시키자는 구상이다.

소식통들에 따르면 느슨한 협력관계를 정식 카르텔로 묶자는 이 제안은 오는 18~22일 오스트리아 빈 OPEC 사무국에서 OPEC 14개 회원국들과 러시아 등 비 OPEC 10개 회원국이 만나는 자리에서 논의될 예정이다. 사우디 등은 또 4월 17~18일 정식 각료회의에서 이 제안이 최종타협되기를 희망하고 있다.

2016년 2년동안의 유가 폭락 이후 처음으로 협력 관계를 구축한 이들 24개국은 지난해 12월에도 하루 산유량을 120만배럴 줄이는데 합의하는 등 사실상의 카르텔 역할을 해왔다.

러시아가 이런 모임에 참여한 것은 수십년만에 처음 있는 일이었다. 이번 제안은 이같은 모임을 정기화 하자는 것이다.

초안은 OPEC이 지금 하는 것처럼 비 OPEC 산유국들과 함께 정기적으로 만나 산유량을 결정하고, 이행 여부를 감시하도록 하고 있다. 대신 법적 구속력은 없고, 최대 3년까지로 카르텔 시한을 정해뒀다.

■ 이란·이라크·오만 등은 반대

카르텔 시한을 최대 3년으로 정한 것은 이를 반대하는 목소리를 가라앉히기 위한 절충안이다. 러시아와 카르텔화를 추진하는 핵심 역할을 하고 있는 UAE의 수하일 알 마즈루이 석유장관은 장기적인 조약으로 가기에는 넘어야 할 산들이 많다고 지적했다. 그는 "일부 국가들은 외교부의 승인을 얻어야 하고, 어떤 나라들은 의회 승인이 필요하기도 하다"고 말했다.

카르텔을 가장 강하게 반대하는 나라는 이란이다. 이란은 협력 강화가 러시아, 그리고 이란의 숙적이자 트럼프 행정부 핵심 동맹인 사우디의 카르텔 지배로 이어질 수 있다고 보고 OPEC+는 가능한 느슨하게 묶이도록 하자고 주장하고 있다.

이라크, 나이지리아, 앙골라, 알제리 등 OPEC 4개 회원국들과 중동의 비 OPEC 산유국인 오만이 이란의 주장에 공감하고 있다. 이란 등의 반대에 따른 이번 절충안은 지난해 12월 사우디와 UAE가 추진했던 안에 비해 크게 후퇴한 것이다.

OPEC 소식통들에 따르면 사우디는 지난해 6월 무함마드 빈 살만 왕세자가 칼리드 알 팔리 석유장관을 통해 러시아에 OPEC+러시아의 새 카르텔 설립을 제안한 바 있다. OPEC을 대신할 세계 최대 산유국 러시아와 사우디가 주도하는 강력한 새 카르텔을 만들자는 제안이었다. 새 카르텔은 산유량에 관계없이 모든 회원국이 동등한 표결권을 갖는 유엔식의 평등주의 체계를 버리고, 마치 주주총회처럼 산유량이 높은 회원국에 더 많은 표결권을 주는 방식이다. 새 카르텔이 만들어졌다면 사우디와 러시아의 영향력은 대폭 높아졌을 것으로 보인다.

이는 당시 이란 등의 거센 반발을 몰고왔다. 타미르 가르반 이라크 석유장관은 당시 회의에서 알 팔리 사우디 장관에게 OPEC은 1960년 9월 이라크 수도 바그다드에서 이란, 이라크, 쿠웨이트, 사우디, 베네수엘라 등 5개국으로 출범했다는 사실을 상기시키며 세몰이에 나섰다.

이번 제안에 대한 러시아의 반응은 아직 나오지 않고 있다. 다만 지난해 제안을 받은 뒤 알렉산데르 노박 러시아 석유장관은 자신의 권한 밖이라고 답했고, 이후 세르게이 라브로프 외교장관, 크레믈린과 함께 논의를 거듭한 끝에 12월 공식적으로 거절했다. 러시아 국영방송 보도에 따르면 노박 장관은 관료주의와 반독점 위험으로 인해 OPEC 같은 정식 기구화하는 일은 없을 것이라고 못박았다. dympna@fnnews.com 송경재 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지