(서울=뉴스1) 한유주 기자,유경선 기자 = 지난달 16일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진환자를 접촉한 이를 만난 것이 화근이었다. 취재를 하던 중이었다.

취재원이 접촉자라는 사실을 알고 즉각 가까운 보건소 선별진료소를 찾았더니 일단 마스크를 착용하고 집으로 돌아가 자가격리를 하라고 했다.

"자가격리자와의 접촉만으로는 격리나 검사 대상이 되지 않아요" 직원은 기자의 손에 마스크 여러 장과 손소독제를 쥐어주었다.

집에서 접촉자의 검사 결과가 '음성'으로 나오길 애타게 바랐던 희망은 하루 만에 무너졌다. 이튿날 '확진' 판정이 나왔고 곧바로 집에 갇혀 자가격리가 시작됐다.

조급한 마음에 선별진료소로 가서 검사를 받아야 하지 않냐고 물었더니 보건소 직원은 아직 열이나 기침 같은 증상이 없다며 검사 대신 자가격리를 지시했다.

◇"문 앞에 갖다 놓았으니 확인해 보시오"

이 글은 지난 1일까지 2주 동안 세상과 단절돼 답답했지만 생각은 많았던 공식적인 자가격리의 기록이다. 자가격리 기간에도 전화통을 붙잡고 취재는 쉴틈 없이 이어졌다.

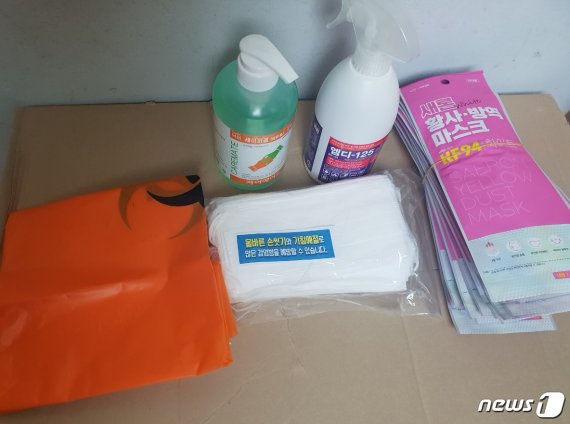

자가격리가 시작된 지난달 17일 오후 1시20분쯤 지역 보건소 담당 공무원과 첫 통화를 했다. 자가격리 수칙도 안내받았다. 오후 4시30분쯤 담당 공무원이 전화를 걸어 "문앞에 자가격리 키트를 놓았으니 확인해보라"고 했다. 본격적인 자가격리가 시작됐다.

◇가족도 '준 자가격리'…신경 곤두서며 체온 37.6도 찍어

2주간의 생활 원칙을 세우기 위해 가족들과 닫힌 문을 사이에 두고 회의를 했다. 기자가 거실 화장실을 쓰고, 가족들이 안방 화장실을 쓰기로 결정했다. 화장실을 이용한 후에는 뿌리는 소독제로 내부를 소독했다. 식사는 방 안에서 홀로 했다. 가족들도 '준(準)자가격리자'가 되어 함께 먹던 반찬을 1인용 그릇에 먹기 시작했다.

최대한 조심했지만 걱정되는 게 한두 가지가 아니었다. 특히 가족들과의 '접촉 공포'가 가장 컸다. 문 손잡이, 전등 버튼, 식기 등에 손이 닿으면 바로 소독제와 알콜솜으로 닦았다. 가족들은 "소독제 때문에 병들겠다"고 하소연하기 시작했다.

신경이 곤두설 때마다 체온이 조금씩 올랐다. 10분마다 체온을 쟀고, 점점 불안해지기 시작했다.자가격리 3일차. 체온이 조금씩 오르더니 결국 37도를 넘어섰다. 비접촉체온계의 화면이 37.6도를 가리키며 '경고수치'를 의미하는 빨간색으로 변했다.

즉시 담당 공무원에게 전화를 했다. 보건소 직원은 '비접촉체온계는 오류가 잦다'며 집 문앞에 고막체온계를 가져다주었다. 고막체온계로 측정해도 결과는 마찬가지였다. 보건소 직원은 "미열이 지속되면 앰뷸런스를 타고 보건소에 와 검사를 받을 수도 있다"고 했다. 다행히 며칠 뒤부터는 체온이 정상 범위로 돌아왔다.

◇열 오르자 '동선공개' 두려움도 고개…확진자 동선공개 부작용 고민

열이 오르기 시작했을 때, 감염에 대한 불안만큼이나 동선공개에 대한 두려움도 컸다. 당시만 해도 확진자 동선이 상세하게 알려지던 때였다. 구청 공무원이 확진자 개인정보가 담긴 보고서를 유출한 혐의로 입건되고, 이로 인해 확진자와 주변인의 신상 정보가 널리 퍼진 사건도 있었다.

방역을 위한 동선 공개는 필요하지만, 동선을 근거로 확진자 개인의 신상이 유추되고 가족의 정보까지 알려지는 일이 내게도 일어날 수 있다는 상상은 두려움을 느끼게 했다.

질병관리본부장을 지낸 정기석 한림대성심병원 호흡기내과 교수는 "확진자 동선 공개 취지는 확진자가 동선에 머물렀던 때 같은 공간에 있던 사람들이 경각심을 갖고, 증상이 나타나면 즉시 보고해 감염을 예방하기 위한 것"이라면서도 "다만 사생활 침해 우려와 방역상의 필요성이 충돌하는 부분은 사회가 토론할 필요가 있는 문제"라고 짚었다.

◇초반 진단검사 지침 아쉬움 남아…공무원 배려는 큰 힘 됐다

기자는 무사히 자가격리생활을 마쳤지만, 확진자 접촉자와 만난 날 곧바로 향한 보건소에서 '검사를 받을 필요가 없다'고 대응했던 점은 내내 머릿속을 떠나지 않았다.

중국 등 지역으로 해외여행을 다녀왔거나 확진자와 접촉한 이력이 없다면 선별진료 대상에 포함시키지 않는 게 당시 지침이기는 했지만, 기자가 접촉한 이는 확진자와 계속해서 밀착 생활을 한 사람이었다. 아무리 생각해도 감염 가능성이 높아 보였고 실제로 다음날 확진자로 판명됐다.

이런 상황들을 지켜보며, 아직 검사 수요가 많지 않았을 때 선제적으로 '지역사회 감염'을 염두에 두고 좀 더 폭넓은 검사를 했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남았다.

56번 환자(75·남)가 고열·기침 증상이 있었는데도 해외여행력과 확진자 접촉력이 없다는 이유로 선별진료소에서 몇 차례나 진단검사를 받지 못했다는 사례를 보면서 아쉬움은 더 커졌다.

질병관리본부 관계자는 "진단용량이 부족했던 적은 없었다"며 "항상 진단용량이 갖춰져 있었고, 현재도 부족하지 않다"고 했다. 김우주 고려대구로병원 감염내과 교수는 "초기에 사례정의를 협소하게 했던 부분이 아쉽다"고 말했다.

이런 아쉬움이 있었지만, 격리생활 내내 지자체 공무원들이 보여준 배려와 격려는 큰 힘이 됐다. 자가격리 첫날 받은 지자체장의 편지에 "공직자들 모두가 함께하겠다"고 적힌 말은 빈말이 아니었다. 한 차례 열이 올라 불안했을 때도 담당 공무원은 '별일 아닐 것이니 마음 편히 먹으라'고 위로를 전했다.

또 "격리 기간 중에 폐기물을 배출하면 방호복을 입은 처리업체 직원이 집을 찾을 수 있으니, 건강하게 격리가 해제된 이후 일반쓰레기 봉투에 폐기물을 버리는 게 낫지 않겠느냐"고 조언해줬다. 주변 이웃들의 시선이나 불안감을 고려한 친절한 설명이었다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지