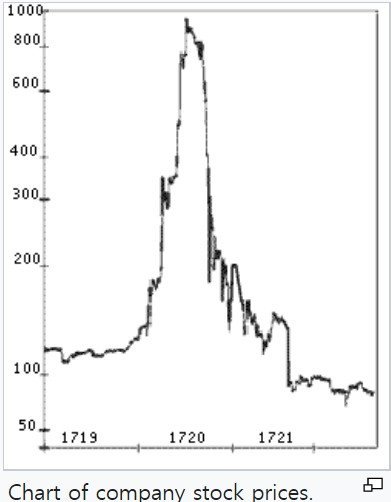

18세기 초 영국에 남해주식회사가 세워졌다. 남아메리카 식민지와 무역독점권을 갖는 회사라고 해서 투기 바람이 일었다. "런던 증권거래소는 아녀자들까지 몰려들어 아수라장이었다"(차현진 '금융오디세이'). 그러나 알고보니 말짱 거짓이었다. 주가는 곤두박질쳤다. 버블이란 말도 이때 처음 나왔다. 과학자 아이작 뉴턴도 2만파운드를 날렸다. 뉴턴은 "천체의 운행은 계산할 수 있어도 인간의 광기는 도저히 알 수 없다"는 어록을 남겼다. 영국 의회는 대응책으로 버블법(Bubble Act·1720년)을 만들었다.

법을 만든다고 버블이 사라질까. 턱도 없다. 케네스 로고프 교수(하버드대)는 "국가든 개인이든 은행이든 간에 부채 누적을 통한 과도한 외부자본의 유입은 곧 금융위기로 연결될 가능성이 높다"고 주장한다('이번엔 다르다'). 그가 800년 동안 66개국에서 일어난 금융위기를 분석한 뒤에 내린 결론이다. 로고프는 금융위기 직전 호황을 두고 "이번엔 다르다"는 주장이 되풀이된다고 지적한다. 그러나 "결코 단 한 번도 달랐던 적이 없었다"는 게 그의 결론이다.

세계적 투자자 짐 로저스가 지난주 국내TV와 화상 인터뷰에서 동학개미운동에 대해 "끝이 다가온다는 걸 알고 있어야 한다"고 경고했다. 그는 "그럼에도 사람들은 '이번에는 다르다'고 말할 것이다"라고 덧붙였다. 코스피가 3000 벽을 뚫었다. 뉴욕증시 3대 지수도 연일 신기록 행진이다. 코로나 위기라는 악재가 어느덧 호재로 바뀐 느낌마저 든다. 소심한 탓일까, 금융시장이 너무 좋으니까 덜컥 겁부터 난다.

paulk@fnnews.com 곽인찬 논설실장

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지