한경연, 2010~2020년 15~64세 비자발적 시간제근로자 추이 분석

비자발적 시간제근로자 3.6% vs.전체 임금근로자 1.3%

10명 중 6명은 "먹고 살기 위해서"

생계형은 청년층이 가장 크게 늘어, 연평균 10.4%

기업 일자리 늘릴 수 있게 규제 완화, 고용유연성 제고해야

비자발적 시간제근로자 3.6% vs.전체 임금근로자 1.3%

10명 중 6명은 "먹고 살기 위해서"

생계형은 청년층이 가장 크게 늘어, 연평균 10.4%

기업 일자리 늘릴 수 있게 규제 완화, 고용유연성 제고해야

[파이낸셜뉴스] 최근 10년간 아르바이트로 임금을 버는 비자발적 시간제근로자가 33만여명이 급증한 것으로 나타났다. 특히 20대 청년층의 생계형 시간제근로자가 연평균 10% 이상 증가하는 등 일반 임금근로자 증가 속도를 크게 앞질러 국내 고용의 질이 빠른 속도로 악화되고 있다는 지적이다.

■'누가 하고 싶어서 합니까' 알바 110만 시대

21일 한국경제연구원이 통계청 데이터를 분석한 결과 지난 10년간(2010~2020년) 생산가능인구(15~64세) 기준 비자발적 시간제근로자 연평균 증가율은 3.6%로, 전체 임금근로자의 1.3%보다 2.8배 높았다. 비자발적 시간제근로자는 2010년 77만2000명에서 2015년 85만3000명으로, 2020년 110만4000명까지 크게 증가했다.

한경연은 "2017년 이후 최저임금 급증 등 인건비 부담 가중, 경기불황에 따른 고용여력 악화 등으로 인해 시간제근로가 대폭 늘었다"며 "2020년에는 코로나19 사태로 임금근로자는 전년대비 25만8000명 줄고, 비자발적 시간제근로자는 3000만명 늘어나 서민 고통이 컸다"고 분석했다.

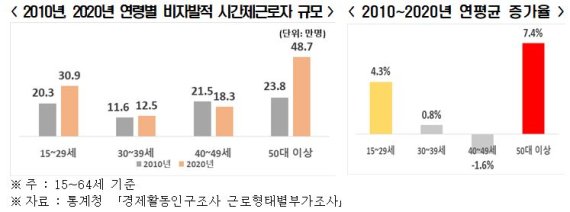

연령대별 비자발적 시간제근로자 추이를 보면, 50대 이상이 2010년 23만8000명에서 2020년 48만7000명으로 연평균 7.4%씩 늘어나 가장 높은 증가율을 보였다. 이어 청년층(15~29세)은 20만3000명에서 30만9000명으로 4.3%씩 증가했고, 30대는 11만6000명에서 12만5000명으로 0.8%씩 올랐다.

반면 같은기간 40대는 21만5000명에서 18만3000명으로 1.6%씩 감소했다. 한경연은 "청년들은 극심한 취업난으로, 50대는 조기퇴직·희망퇴직 등으로 원치 않는 시간제 근로로 내몰렸기 때문"이라고 설명했다.

■생활고와 싸운다...알바로 버티는 우울한 20·50대

지난해 비자발적 시간제근로자 10명 중 6명(63.8%)은 당장의 수입이 필요해 일자리를 구한 '생계형' 근로자였다.

10년간 비자발적 사유별 시간제근로자 비중을 보면 '생활비 등 당장의 수입이 필요함'이 2010년 58.7%에서 2020년 63.8%로 5.1%포인트 올라 가장 많이 증가했다. '원하는 분야 또는 경력에 맞는 일자리 없음'이 15.1%에서 18.5%로 3.4%포인트 증가했고, '학업·취업준비 병행' 및 '육아·가사 병행'은 각각 3.7%포인트, 3.1%포인트 감소했다.

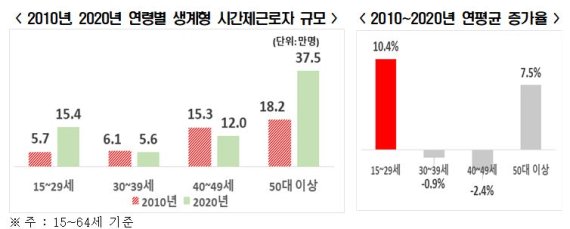

생계형 시간제근로자 추이를 연령대별로 보면 청년층(15~29세)이 5만7000명에서 15만4000명으로 매년 10.4%씩 늘어나 가장 높은 증가율을 보였다. 다음으로 50대 이상은 18만2000명에서 37만5000명으로 7.5%씩 상승했다. 이에 비해 오히려 30대는 연평균 0.9%씩, 40대는 2.4%씩 감소해 온도차를 나타냈다.

한경연은 "10년간 청년층에서 생계형 시간제근로자가 가장 빠른 속도로 증가했는데 이는 양질의 일자리가 부족해 구직기간이 길어지면서 아르바이트를 통해 생활비를 충당하는 청년들이 늘어난 영향"이라고 꼬집었다.

■OECD 평균의 2.3배, 민간 일자리 확대가 해답

국제적으로도 한국은 비자발적 시간제근로자 비중이 높은 편이다. 2020년 기준 전체 시간제근로자 중 비자발적 시간제근로자 비중은 한국이 49.3%로, 이탈리아(64.5%), 그리스(62.0%), 스페인(51.9%)에 이어 경제협력개발기구(OECD) 33개국 중 4위에 올랐다. 이는 OECD 평균(21.0%)보다 2.3배 높은 수준이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "공공일자리 확대 중심의 정책보다는 양질의 일자리가 만들어질 수 있도록 기업규제 완화, 고용유연성 확대 등으로 민간의 고용여력을 제고해야 한다"고 강조했다.

km@fnnews.com 김경민 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지