소리를 보는 경험을 해보고 싶다면 올 하반기엔 이곳으로 가야 한다.

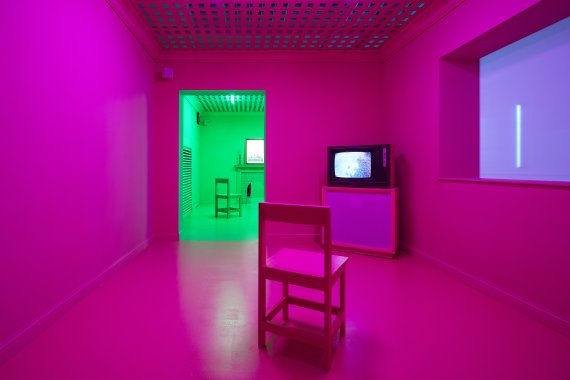

비현실적인 공간 속에서 댄 플래빈과 제임스 터렐이 추구했던 '라이트 아트'가 펼쳐지는 곳이다. 핫핑크색 조명으로 가득한 방과 에메랄드 빛으로 가득한 방, 새벽의 푸른 빛이 가득한 방들이 미로처럼 이어지고 그 사이사이 놓인 브라운관에선 흑백영화 '이상한 나라의 앨리스'의 한 장면이 반복돼 나오기도 하며 미국 서부시대를 연상시키는 듯한 황량한 평야의 모습이 스크린에 펼쳐진다. 색색의 방 사이 교차로에는 앤틱 스타일의 전화기를 나뭇가지 삼아 앉아있는 까치가 박제돼 있고 민화 속 호랑이는 등에 흉곽을 드러낸 채 벽에 붙어 있다. 깊은 물빛이 가득한 어둑한 방에서는 미래에서 현대로 왔다가 사로잡혀 버린듯한 휴머노이드의 흉상이 조금씩 움직인다. 기괴함을 느끼며 계속해서 다른 곳으로 이동을 하면서 낯선 버스 정류장을 지나 촛농으로 모든 것이 뒤덮인 만찬장에 들어서게 된다. 그리고 마지막에 마주하는 어둠의 교회. 이 생경한 모든 풍경을 하나로 묶어주는 것은 심장을 두드리는 듯한 비트와 전자음악이다.

지난 2019년 영국 런던의 유명 갤러리인 사치에서 처음으로 선보인 오감형 전시 '비욘 더 로드(BEYOND THE ROAD)'가 서울 여의도에 상륙했다.

'음악 속으로 걸어가는 초현실적인 경험'을 모티프로 삼고 있는 이 전시는 지난 2002년 세계 최초의 이머시브(immersive) 공연인 '슬립 노 모어'를 시작으로 관객이 색다른 방식으로 미술, 음악과 교감하고 스토리텔링에 직접 참여하는 획기적인 작품들을 만들어온 크리에이티브 프로듀서 콜린 나이팅게일과 크리에이티브 디렉터 스티븐 도비가 다시 손을 잡고 내보인 최신작이다. 이번 전시는 특별한 작품 설명 없이 입구에서부터 조명과 환상적인 사운드가 이끄는대로 관람하는 것이 포인트다. 멀티센서 세계로 유혹하는 음악을 따라 들어가면 각 전시 공간마다 각기 다른 조명과 사운드가 관람객 주변을 360도로 에워싼다. 또한 조명과 영상 속 이미지들이 현란하게 변화하고 움직이는 설치 작품을 만나는 등 입체적인 경험을 할 수 있다.

전작에서도 어둠 속 객석에 앉아있던 관객들을 끌어내 낯선 호텔로 불러내고 그 안에서 공연을 펼치면서 관객마다 제각기 다른 '맥베스'를 만나게 한 이들은 이번 공연에서 영국의 유명 일렉트로닉 뮤지션 제임스 라벨과 콜라보레이션을 통해 관객들이 음악 너머의 세계로 들어가도록 이끌고 있다.

한편 이번 전시에는 세계적인 영화감독 알폰소 쿠아론과 대니 보일도 하나의 섹션을 맡아 참여했다. 쿠아론 감독은 베니스영화제 황금사장상 수상작인 자신의 영화 '로마'를 콘셉트로 한 방의 영상물과 조형물 설치를 기획했고, 보일 감독은 핑크빛 방 안에 '이상한 나라의 앨리스' 영상을 활용한 작품을 선보였다.

여기에 이번 서울전에서는 아시아 최초 전시를 기념해 한국의 민화와 전래동화의 까치와 호랑이 이야기를 모티프로 한 작품도 설치됐다. 콜린 나이팅게일은 "한국에서 까치는 좋은 소식을 전해주는 길조라고 들었다"며 "영국에서 까치는 반짝이는 물건을 수집하는 습성으로 유명한데 음악을 콜렉팅하는 우리의 작업을 상징하는 의미를 동시에 담았다"고 설명했다. 전시는 11월 28일까지.

jhpark@fnnews.com 박지현 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지