위기의 태양광펀드 (1)

30억규모 한일퍼스트운용 펀드

발전소 수익 악화에 청산 불투명

개인들은 2종 수익권자로 묶여

손실 발생땐 상환 순위마저 밀려

태양광업체 수익 악화… 다른 펀드도 위협

30억규모 한일퍼스트운용 펀드

발전소 수익 악화에 청산 불투명

개인들은 2종 수익권자로 묶여

손실 발생땐 상환 순위마저 밀려

태양광업체 수익 악화… 다른 펀드도 위협

정부가 신재생에너지 추진 사업의 일환으로 태양광사업을 독려하면서 우후죽순처럼 생겨난 태양광발전소 펀드의 손실 우려가 커지고 있다. 태양광발전소의 수익성도 저조해 태양광펀드의 엑시트(투자금 회수) 방안이 불투명한 상황이다.

■한일퍼스트자산운용의 태양광펀드, 사실상 청산 불가

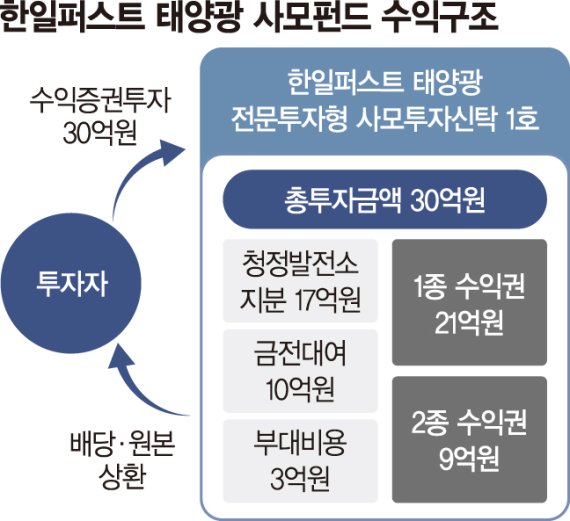

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2022년 7월 만기를 앞둔 한일퍼스트자산운용의 태양광펀드가 사실상 청산이 불가능한 것으로 확인됐다. 파이낸셜뉴스 취재 결과 지난 2019년 6월 설정된 한일퍼스트운용의 태양광펀드의 규모는 30억원 수준으로 1종 수익권(21억원)은 신한캐피탈, 2종 수익권(9억원)은 개인투자자(8억원)와 한일퍼스트운용(1억원)이 보유하고 있다. 이 펀드는 전남 곡성에 위치한 태양광발전소인 청정발전소에 투자하는 펀드이다.

그러나 청정발전소의 수익성 악화로 신한캐피탈은 배당금도 제때 받지 못하고 있는 것으로 나타났다. 연 9%의 수익을 기대하고 투자에 나섰던 신한캐피탈은 당초 6개월마다 이익배당 분배금을 지급받기로 했다. 한일퍼스트운용 관계자는 "신한캐피탈에 대해 초기에 배당을 한 번 진행했다. 현재는 중단된 상태"라고 설명했다.

2종 수익권자인 개인투자자들은 수익은 고사하고 원금도 챙기지 못할 처지다. 배당금이 없을 뿐 아니라 투자신탁 손실이 발생하면 2종 수익권 원본액이 우선(100%) 부담한다는 조건이 달려 있는 탓이다. 개인들은 신한캐피탈이 우선 원금을 가져간 뒤에야 후순위로 받을 수 있다. 하지만 신한캐피탈 역시 신한은행 대비 원금상환 순위에 밀린다.

청정발전소가 시공 당시 신한은행으로부터 빌린 51억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 다 갚아야 1, 2종 수익권자에게 원금을 돌려줄 수 있다는 뜻이다.

PF대출 상환 기한은 10년으로, 현재 7년 정도 남은 상태다. 즉 개인투자자들은 최소 7년을 기다려야 원금이라도 받을 수 있는 조건을 갖추는 셈이다. 회사 측도 현재로선 펀드 청산이 거의 불가능한 상황임을 인정했다. 한일퍼스트운용 고위관계자는 "현재로선 해당 펀드의 엑시트가 어려워 보인다"고 전했다.

■난립 태양광발전소 '시한폭탄'

문제는 비단 한일퍼스트운용의 태양광펀드만의 문제가 아니라는 점이다. 문재인정부가 원자력을 대체할 태양광에너지를 독려했고 태양광발전소 투자가 광풍처럼 일었다. 그 결과 소규모 태양광발전소가 난립했고 관련 펀드들이 조성됐다. 시중은행들은 성장성을 고려해 태양광발전소에 PF대출을 진행하기도 했다.

그러나 최근 운용업계는 태양광펀드 만기가 도래하면 펀드 디폴트 경고음이 울릴 수 있다며 위기감을 나타내고 있다. 태양광발전소가 급격하게 늘어난 영향으로 태양광업체의 수익성이 악화되고 있기 때문이다.

업계에 따르면 태양광발전소 사업자들은 전기 생산 후 신재생에너지공급인증서(REC)를 발급받고 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS) 적용을 받는 대형 발전사에 이를 판매해 수익을 얻는다. 하지만 REC가 과잉 공급되며 가격이 떨어지고 있는 상황이다. 올해 기준 REC를 의무적으로 확보해야 하는 대형 발전사는 한전과 한전 자회사, SK E&S 등 민간발전사 등 23곳이다.

업계 관계자는 "자금이 풍부한 태양광발전소들은 REC 가격을 고려해 판매 시점을 미루고 있다"면서 "그러나 중소 태양광발전소들은 당장 현금이 필요해 낮은 가격에도 판매하고 있다"고 말했다.

정부는 RPS 비율을 내년부터 올리는 방안을 내놨다. RPS는 대형 발전업체가 전체 발전량의 일정 비율 이상을 신재생에너지로 채우도록 강제하는 제도다.

태양광발전협회 관계자는 "RPS 비율 확대는 태양광발전소에 고무적인 일"이라면서도 "다만 RPS 비율 확대는 태양광 발전소에 수익성에 미치는 한가지 요인일 뿐, 다양한 변수들이 존재한다"고 전했다.

kakim@fnnews.com 김경아 서혜진 김현정 김태일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지