'차세대 교통수단’ 급성장했지만

각종 규제에 이용률 반토막 나

글로벌 기업들 잇따라 사업 철수

사업 다각화·글로벌 공략 등 사활

각종 규제에 이용률 반토막 나

글로벌 기업들 잇따라 사업 철수

사업 다각화·글로벌 공략 등 사활

■위기의 공유킥보드 업계

20일 업계에 따르면 각종 규제로 인해 국내 공유킥보드 업체들은 고전중이다. 지난해 5월부터 시행된 도로교통법 개정안에 따르면 공유킥보드 탑승자는 '제2종 원동기장치 자전거면허' 이상의 운전면허증을 보유해야 하며, 탑승 시 헬맷 등 인명 보호장구를 착용해야 한다. 또 횡단보도를 건널 땐 공유킥보드에서 내려 기기를 끌거나 들고 가야하고 인도에서의 운행은 금지된다.

여기에 서울시는 지난해 7월부터 공유킥보드 불법 주차를 막겠다며 강제 견인 조치를 시행했다. 시는 공유킥보드가 견인 장소에 주·정차됐을 경우 신고가 접수되면 견인업체가 바로 견인할 수 있도록 했다. 대당 견인비용 4만원과 30분당 700원의 보관료는 업체들이 부담하도록 했다. 이같은 조치로 공유킥보드 업체 부담이 가중되고 수익성이 악화됐다는 게 업계 관계자들의 공통적인 설명이다.

이에 따라 차세대 이동수단으로 각광받으며 가파르게 성장하던 국내 공유킥보드 시장은 급격히 쪼그라들었다. 도로교통법 개정안 시행 이후 공유킥보드 이용률은 최대 50%까지 감소했고, 성장성·수익성 모두 악화되자 이용자 확보를 위한 업체들의 킥보드 운영 대수 확대 전략에도 제동이 걸렸다.

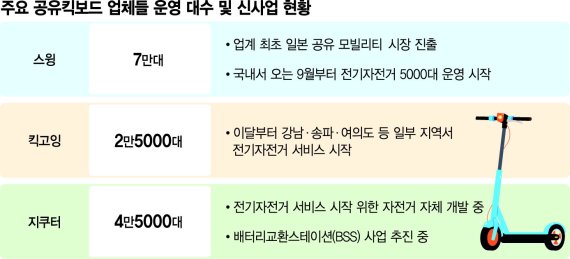

실제 선두 업체 '지쿠터'는 지난해 5월 시리즈B 투자를 받으며 공유킥보드를 4만대 이상 추가 확장하겠다고 밝혔지만 현재까지 증차 목표의 60%만 달성했다. '킥고잉' 역시 지난해 5월부터 현재까지 약 5000대만 증차에 성공한 상황이다.

국내 공유킥보드 시장 상황이 나빠지자 사업을 접는 기업도 늘었다. 지난해 9월 독일 킥보드 업체 '윈드'가 한국 시장에서 철수한 데 이어 지난 12월 싱가포르 공유킥보드 업체 '뉴런모빌리티'도 불확실성이 크다는 이유로 사업을 접었다. 지난달에는 세계 최대 공유킥보드 업체 '라임'이 한국 진출 약 2년 8개월 만에 사업 철수를 결정했다.

■생존 활로 모색 나서

이같이 국내 공유킥보드 시장이 악화일로를 걷자 업체들은 해외 진출과 더불어 전기자전거로까지 사업 영역을 확대하며 포트폴리오 다변화를 추진중이다. 신사업을 통해 각종 규제로 인한 공유킥보드 사업의 불확실성을 돌파하겠다는 구상이다.

공유킥보드 업체 '스윙'은 최근 업계 최초로 일본 공유킥보드 시장에 뛰어들었다. 코로나19 이후 전동킥보드 등 퍼스널 모빌리티에 대한 수요가 급증한 데다 도로교통법 개정으로 전동킥보드 면허 필수 조항이 삭제되면서 공유 모빌리티 시장이 더욱 성장할 것이란 판단에서다. 스윙은 이번 달까지 도쿄에 공유킥보드 1500대를 확보하고 연내 6000대 이상을 확보해 서비스 지역을 확장해나갈 예정이다. 스윙 관계자는 "이번 해외 진출을 시작으로 다른 해외 국가 진출까지 염두에 두고 있다"고 말했다.

킥고잉은 킥보드에서 전기자전거로 공유 모빌리티 서비스 확대에 나섰다. 서비스 이용층을 다양화하기 위해 전기자전거 서비스를 시작했다는 게 회사 측의 설명이다. 킥고잉은 이달 강남을 시작으로 향후 운영 지역을 점차 확장해나간다는 계획이다.

지쿠터 역시 전기자전거 서비스 시작을 앞두고 있다. 이를 위해 현재 회사 자체적으로 전기자전거를 제작·개발하고 있다. 이와 함께 스테이션에서 배터리를 교체할 수 있는 배터리교환스테이션(BSS) 사업도 계획중이다.

김필수 대림대학교 미래자동차학부 교수(한국퍼스널모빌리티협회 초대회장)는 "공유 킥보드 업계가 규제로 힘든 상황이기 때문에 사업을 다양하게 키우고 있다"며 "현재 상황에서 사업영역을 넓히는 건 당연한 수순이자 일종의 생존전략"이라고 설명했다.

welcome@fnnews.com 장유하 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지