(서울=뉴스1) 신용석 기자 = 1908년 발표된 이인직의 소설 '치악산'은 "명랑한 빛도 없고 기이한 봉우리도 없는 시꺼먼 산이 첩첩하고 외외암암(우뚝 솟아 험함)하다. 산 깊은 곳에 대낮에도 호랑이가 덕시글 덕시글하여…"로 시작한다. 한마디로 '악산'이라는 것이다.

흔히 '원주 치악산'으로 불리지만 원주와 횡성, 그리고 영월에 살짝 걸쳐있는 산이다. 붉은 단풍이 아름다워 적악산(赤岳山)이라 부르다가, 꿩과 구렁이 전설에서 꿩(雉)이 은혜를 갚은 산이라 하여 치악산(雉岳山)으로 바꾸어 불렀다.

치악산은 '악산'답게 정상인 비로봉(1288m)을 중심으로 매화산, 향로봉, 남대봉 등 해발 1000m가 넘는 여러 봉우리가 험준한 산세를 이루고, 그 사이로 구룡계곡, 부곡계곡, 금대계곡 등 좁고 깊은 계곡이 어우러져 역동적인 지세를 이루고 있다. 특히 원주시에 접한 서쪽 등산로와 사다리병창이 험하고 경사가 급해 "치가 떨리고 악이 받혀 치악산!"이라는 명언이 생겼다.

치악산 등산로는 비로봉을 향해 구룡계곡에서 오르거나, 원주시내에서 가까운 황골과 행구동, 또는 횡성의 부곡에서 오르는 코스가 일반적인데, 어느 쪽이든 5~7시간이 소요된다. 구룡계곡에서 상원사를 거쳐 성황림까지 21㎞가 넘고 10시간쯤 걸리는 종주코스도 있다. 구룡계곡과 금대계곡 입구에는 다양한 시설이 구비된 현대식 야영장이 있어 캠핑족으로부터 인기가 많다.

◇ 구룡계곡~세렴폭포~비로봉 6㎞ "호젓한 산책길 지나, 치 떨리고 악 받치는 벼랑길"

구룡사 매표소를 통과하자마자 왼쪽에 황장금표(黃腸禁標)라 쓰인 돌을 보고, 그 돌이 지키려 했던 황장목(나무의 속 색깔이 노랗고 단단한 금강소나무)이 어디 있을까 둘러본다. 조금 걸어가면 계곡으로 낸 탐방로의 이름이 황장목숲길이다. 굵고 미끈한 소나무들이 쭉 뻗거나 휘어져 자라, 황장목의 후예임을 알린다. 그들의 선조들은 한양으로 징발되어 궁전의 재목으로 쓰였을 것이니, 황장금표는 그 소나무들을 보호하려는 것보다는, 왕실의 나무이니 건드리지 말라는 표식이다.

계곡탐방로 입구에 치악산의 깃대종(상징종)은 금강초롱과 물두꺼비라는 해설판이 있다. 금강초롱은 너무나 정겨운 한글이름이다. 그러나 그 옆에 적힌 학명(세계공통 학술이름)은 너무나 슬프다. 하나부사야 아시아티카 나카이(Hanabusaya asiatica Nakai)라니! 일제강점기에 우리나라 식물에게 학명을 붙인 나카이가 그의 조사를 도운 하나부사야(일본 공사)의 이름을 넣고, 발견장소를 코리아가 아닌 아시아로 써서, 그 어디도 우리나라 식물이라는 표기를 하지 않은 것이다. 학명 표기는 세계 공동규칙이라 바꾸기 어려워도, 우리나라에서만 사는 식물이니 '아시아'만이라도 코리아로 바꿀 수 없을까?

계곡길을 나오면 구룡사다. '아홉마리 용'을 일컫는 구룡사(九龍寺)로 부르다가, 절 앞에 있는 '거북이 바위'의 기운을 받기 위하여 구룡사(龜龍寺)로 바꾸어 부른 후, 절이 번창했다고 한다. 절을 지나 철교량에서 바라보는 계곡의 너른 연못이 구룡소(九龍沼)다. 물이 가득차고 검어, 용은 보이지 앟는다.

새벽에 내린 비로 계곡물이 불어 쏴아~하는 물소리가 청량하고, 골짜기 바람이 부채바람처럼 시원하다. 계곡 건너편의 숲터에선 국립공원 자연해설사들이 진행하는 '어린이 자연체험 프로그램'이 한창이다. 아이들의 감성과 건강을 위해 자연만큼 좋은 곳은 없다.

조금 더 올라가니 생태학습원의 야생화정원에서 스무명이 넘는 자원봉사자들이 쭈그리고 앉아 뭔가를 열심히 하고 있다. "매주 한번 봉사활동을 하는데요, 오늘은 외래식물 뽑아내기를 하고 있어요. 우리식물들도 시원하고, 저희들도 시원하게요"라고 말하는 곽순임씨(64)의 이마에 땀이 송골송골 맺혔다. 자원봉사는 자연과 사람을 위해서는 물론, 자신을 위한 봉사이기도 하다.

깊은 계곡의 소풍길을 걸어 세렴폭포에 도착한다. 2단으로 휘어져 쏟아지는 폭포도 멋지고, 그 아래 암반에서 단체소풍을 온 사람들이 벌이고 있는 '잔치'도 구경거리다. 없는 게 없다. 참외 한 조각을 얻어먹으니, 수박 한 쪽을 내미는 '우리' 민족이다.

그러나, 이제 잔치는 끝났다. '매우 어려움'이라고 쓰인 경고판을 지나 악명 높은 사다리병창에 들어선다. '사다리처럼 깎아지른 벼랑'이라는 곳이다. 비로봉을 향해 쉬운 계곡길(2.8㎞)도 있지만, 무용담을 쓰기 위해서 벼랑길(2.7㎞)을 택한다. 길은 처음부터 기나긴 데크계단 300걸음이다. 이 벼랑을 오를 때마다 몇 계단인지 세다가 중간에서 너무 힘들어 셈하기를 잊어버리곤 했다. 오늘은 계단이 끝날 때마다 노트를 한다. 결과부터 얘기하면, 41개소에 3035개 계단이다. 데크계단, 돌계단, 통나무계단, 철계단 등 계단의 전시장이다.

고개 숙여 계단만 보고 20분쯤 오르니 이제 겨우 500m 왔다는 이정표가 나와 힘이 빠진다. 30분쯤 더 헉헉! 기어오르니 좁은 암릉에 소나무풍경이 근사한 말등바위 전망대다. 발 아래에 넓게 펼쳐진, 바다같은 산 풍경을 내려다보며 "멀리도 왔네!"라고 입을 열었지만, 고개를 돌려 뾰족한 비로봉을 올려다보니 입이 다물어졌다.

노를 젓듯 난간을 부여잡고 다시 오른다. 내려오다 쉬는 사람들에게 얼마나 남았느냐 물으니 "다 왔어요, 한참 남았어요, 그냥 계속 가세요~" 답은 각각인데, '고생 좀 하라는' 그들의 표정은 같다. 고지대에서 자라는 자작나무가 보이고, 300m 남았다는 이정표 위의 철계단부터 경사는 더욱 가팔라져 낑낑대고, 마지막 데크계단 380단을 올라 드디어 비로봉 정상의 돌탑과 만난다. 너무 반가운 돌이다.

◇ 비로봉~향로봉삼거리~행구동(국형사) 8㎞ "비로봉에 올라 전망이 기가 막혀, 여기서도 '악!'소리."

주중의 오후, 비로봉은 사람이 없어 고요하다. 바닥에는 다람쥐가 내게 다가올 듯 말 듯 망설이고, 공중에는 잠자리와 파리류의 곤충들이 왱왱거린다. 돌틈에 핀 돌양지꽃의 영어이름에 코리아가 있다(Korean cinquefoil). 척박한 환경에서 꽃을 피워내 주변을 밝히고 있으니 우리 민족성하고 닮았다. 정상을 뺑 둘러 미역줄나무의 흰꽃이 탐스럽게 피었는데, 가까이 들여다보니 여러 종류의 곤충들이 부지런히 식사중이다. 향을 맡으려 내민 코를 급히 거두어 들였다.

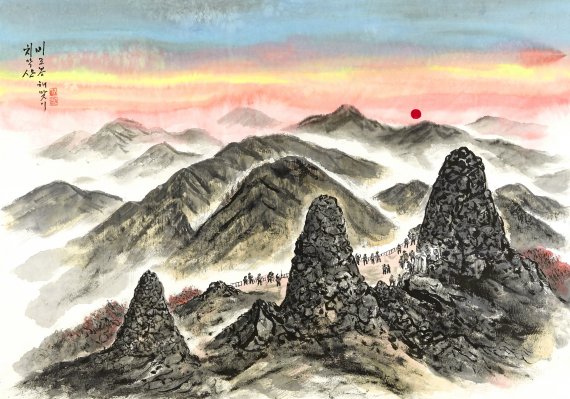

비로봉에서 내려다보는 치악산은 마치 황소의 갈비뼈를 보는 듯하다. 힘차게 굴곡진 산등성이에서 여러 겹의 산자락이 갈려나가고, 그 사이에 수십 개의 계곡이 깊은 선(線)을 만들었다. 그 너머에 원주시의 빌딩과 아파트들이 하얗게 들어서 있다. 북쪽으로 동쪽으로 강원도의 산들이 가물가물하다. 정상에서 10분쯤 머무니 등의 땀이 식어 서늘하다. 내려서야 할 곧은재-향로봉 방향의 주름진 능선을 바라보고 비로봉을 내려선다. 내려서는 첫 걸음도 기다란 계단이다.

10분쯤 가면, 여기도 황장금표 바위가 있다. 비로봉 주변에도 소나무가 많았다는 증거인데, 깎아지른 벼랑의 낙락장송만 살아남았을까, 주변은 대부분 참나무류 숲이다. 10분쯤 더 가니 쥐너미재 전망대다. 절에서 떼지어 살던 쥐들이 넘어간 고개라는 전설이 있다. 시내 전망이 좋은 곳인데, 오늘은 안개가 자욱해서 흐릿하다.

황골삼거리를 지나 향로봉으로 가는 능선길은 대부분 숲속이라 심심하다. 이따금 나타나는 노란 원추리와 빨간 말나리가 컴컴한 밤의 신호등처럼 깜박거리고, 무리지어 자라는 산수국 꽃들이 숲 언저리를 푸르스름하게 밝힌다.

등산로 주변 조릿대(산죽)들의 절반이 누렇게 말라 죽고 있는데, 이는 자연스러운 현상이다. 조릿대를 비롯한 대나무류 식물들은 수십 년만에 한번 꽃을 피운 뒤 죽는데, 요즘 전국의 조릿대에 그런 생리현상이 나타나고 있다. 조릿대 이후에 어떤 식물들이 들어올지 궁금하다.

전망이 닫힌 숲길로 계속 가다가 헬기장으로 썼던 초록 풀밭에서 원주시내 전망이 터지고, 다시 컴컴한 길을 지나다 보니 일본잎갈나무 조림지가 나온다. 적어도 국립공원에서만큼은 일본나무를 솎아내고 한국식물이 다시 들어서도록 생태계 복원을 해주어야 한다.

비로봉에서 4.8㎞ 거리의 곧은재에 도착한다. 곧게 뻗은 고개, 곧은재는 예전에 원주와 횡성 사람들이 오르내렸던 고개다. 여기서 향로봉삼거리까지의 오르막길 900m가, 마치 비로봉을 오르듯 힘에 부친다. 장거리 산행 말미에 힘이 떨어졌다. 힘겹게 오른 향로봉삼거리에서 왕복 400m의 향로봉을 포기하고 행구동 방향 내리막을 선택한다. 안개가 자욱해서 전망을 볼 수 없고, 날도 컴컴해지고 있다.

여기서 보문사까지 1㎞는 경사가 급한 계단에 거친 돌길이라 조심조심 내려선다. 미끄러지지 않으려고 발에 힘을 주다보니 오르막 이상으로 땀이 솟는다. 금방 어두워진 숲길에 계곡물 소리가 가까워지다가, 드디어 계곡을 건너는 지점이 나온다. 콸콸 쏟아지는 계곡물이 손이 시릴 정도로 차갑다. 얼음물로 세수하고 속을 적시니 정신이 번쩍 든다.

바로 밑에 보문사가 있다. 푸른 빛이 도는 청석탑을 들여다보고 절을 내려선다. 여기부터는 경사가 급한 아스팔트길이다. 발바닥이 뜨겁고 무릎이 시큰거리지만, 피해서 갈 부드러운 바닥이 없다. 산길이 벌써 그립다. 20분쯤 내려와 국형사를 둘러보고, 절 밑 주차장에서 14㎞, 6시간 반의 산행을 마친다.

주차장 외곽으로 치악산둘레길 1코스라는 이정표가 있다. 이 둘레길은 치악산 테두리의 정겨운 자연과 문화와 사람들을 만나는 139㎞의 힐링길이다. 치악산은 '악!'소리가 나지만, 이 둘레길에서는 '흥~'소리가 난다. 도로를 좀 내려서면 이름난 카페와 맛집이 많은 행구동이다.

치악산의 외곽에는 명소가 많다. 주민들이 신의 숲(神林)으로 인식하여 마을숲의 원형을 보존한 성황림(城隍林)이 있고, 거기서 산행을 하면 꿩산-치악산으로 이름을 바꾸게 한 상원사에 닿는다. 산 높은 곳의 절 풍경도 산 풍경도 일품이다. 특히 설경이 좋다. 금대계곡을 오르면 외침이 있을 때마다 격전을 치렀던 영원산성과 영원사가 있다. 횡성의 부곡 쪽에는 태종의 스승이었던 원천석이 치악산에 은거하면서, 그를 찾아온 권력자 태종을 피해다녔던 스토리가 곳곳의 현장에 남아있다.

원천석의 절개처럼 칼같이 우뚝 솟은 치악산이고, 꿩의 보은(報恩)처럼 따듯한 스토리가 스며있는 치악산이다. 온통 '악산'은 아니다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지