중소→ 중견기업으로 전환 때 금융지원 등 98개 혜택 끊기고

규제는 20개 더 늘어나 부담

기업 규모보다 성장성 중심 지원

규제 완화로 중견기업 키워야

규제는 20개 더 늘어나 부담

기업 규모보다 성장성 중심 지원

규제 완화로 중견기업 키워야

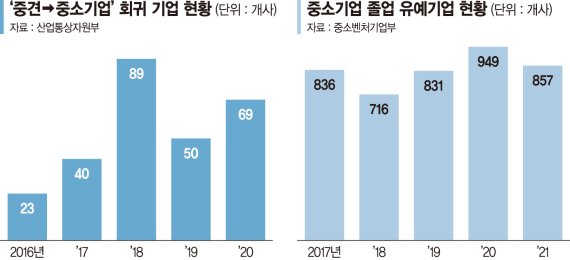

10일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 양향자 의원이 산업통상자원부로부터 받은 자료에 따르면 지난 2016년부터 5년간 중견기업에서 중소기업으로 회귀한 기업은 총 271개에 달하는 것으로 나타났다. 매년 약 54개의 기업이 성장 대신 회귀를 선택한 셈이다.

지난 3년간 중소기업으로 회귀를 검토하는 중견기업 비율 역시 증가한 것으로 조사됐다. 중견기업연합회 설문조사 결과 중소기업 회귀를 검토한 기업 비율은 2018년 5.1%에서 2020년 6.6%까지 늘어났다.

이처럼 중소기업이 중견기업으로의 성장을 기피하는 '피터팬 증후군'이 나타나는 주된 이유는 기업에 대한 각종 규제가 꼽힌다. 중소기업에서 중견기업으로 전환 시 여러 가지 혜택이 중단되고 규제가 급증해 성장에 부담을 느낀다는 게 업계 관계자들의 공통된 목소리다.

한 중견기업계 관계자는 "중견기업이 되면 투자 세액공제, 연구개발(R&D) 세액공제 비율이 대폭 축소돼 기업의 조세 부담이 급격하게 커진다"며 "금융 지원도 줄고 공공조달 시장 참여 기회도 박탈돼 기업들은 성장에 부담을 느낄 수밖에 없다"고 털어놨다.

실제 중소기업이 중견기업으로 전환할 경우 금융지원, R&D 지원, 인력지원 등 약 98개의 혜택을 받을 수 없는 것으로 조사됐다. 반면 20개가 넘는 규제가 새롭게 발생하는 것으로 알려졌다.

상황이 이렇다 보니 중견기업 전환 시 충격을 완화하기 위해 3년간 중소기업 지위를 유지해주는 졸업 유예제도를 택한 기업도 5년간 4189개로 매년 800개 안팎 수준을 벗어나지 못하고 있다.

이미 중견기업이 된 기업들도 규제의 덫에 걸려 성장에 어려움을 겪고 있다. 실제 국내 중견 기업 5526개 중 매출 1조원 이상 기업은 107개로 약 2%에 불과한 반면 매출액 3000억원 미만인 '초기형 중견기업'은 4943개(89%)로 대다수를 차지하고 있다.

임채운 서강대 경영학과 교수는 "우리나라 중견기업은 숫자도 작을 뿐더러 내수 의존 기업이 많아 세계적으로 경쟁력을 갖춘 중견기업은 부족한 상황"이라며 "중견기업들이 산업의 '허리' 역할을 해야 하는데 기초체력이 약한 것이 현실"이라고 말했다.

문제는 중견기업이 잘 육성되지 않을 경우 대내외적 경제 충격이 발생했을 때 빠르게 타격을 받을 수 있다는 점이다.

라정주 파이터치연구원장은 "중소기업이 중견기업으로, 중견기업이 대기업으로 가야 하는데 다시 돌아가면 성장사다리가 훼손되는 것"이라며 "허리가 튼튼해야 경제 위기가 왔을 때 흡수가 돼 회복이 되는데 허리가 약하면 경제 충격이 올 경우 타격을 빠르게 받는다"고 지적했다.

이에 따라 중소기업 지원 시 자생력을 키울 수 있는 방향으로 지원하고 기업에 대한 불필요한 규제도 완화해야 한다는 목소리가 나온다.

라 원장은 "과도한 규모 의존 정책 대신 기업의 성장성·능력을 보고 지원하는 정책을 펼칠 필요가 있다"며 "기업 경영에 불필요한 규제들도 과감하게 없앨 필요가 있다"고 말했다.

임 교수 역시 "대기업으로 기울어진 운동장에서 중소기업은 약자기 때문에 정부가 지원을 해줄 수밖에 없지만, 중소기업에 대한 직접적인 지원이 현재로선 너무 크다"며 "중소기업 지원도 자생력 중심으로 바꿀 필요가 있다"고 조언했다.

업계에서도 규제 완화의 필요성을 강조했다.

중견기업연합회 관계자는 "큰 틀에서 기업이 자유롭게 활동할 수 있도록 규제를 완화할 필요가 있다"며 "불필요한 규제를 없애고 중소기업이 중견으로, 중견이 대기업으로 성장할 수 있는 환경이 마련돼야 한다"고 말했다.

welcome@fnnews.com 장유하 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지