- 중·러 견제 민주주의 소집시킨 美 "부패는 독재자 영향력 강화"

- 글로벌 기업 불러 모은 中, "반도체 등 산업망과 공급망 공동 수호"

- 글로벌 기업 불러 모은 中, "반도체 등 산업망과 공급망 공동 수호"

【베이징=정지우 특파원】 미국이 주도하는 민주주의 정상회의와 중국이 국제 여론 형성의 장으로 활용하는 보아오포럼이 동시에 막을 열었다. 두 행사의 목적이 상대국 견제 성격이 강한 만큼, 자국 우호국 혹은 기업들을 끌어모으는 ‘세력자랑’이라는 평가가 나온다.

■중·러 견제 민주주의 소집시킨 美

29일(이하 현지시간) 주요 외신에 따르면 미국이 주도하고 한국 등이 공동 주최국으로 참여하는 제2회 민주주의 정상회의가 28일 개막했다. 행사 자체가 조 바이든 대통령 취임 이후 중국과 러시아를 비롯한 권위주의 국가의 부상을 견제하고 민주주의 연대를 강화하기 위해 기획됐다.

지난 1회 행사에는 110여개국이 참여했고, 올해 120여개국으로 확대됐다. 중국의 직접적 반발을 샀던 대만도 명단에 포함됐다. 바이든 미국 대통령을 비롯해 윤석열 대통령과 각국 정상들이 참여하는 총회는 29일 개최된다.

토니 블링컨 미 국무장관은 기조연설을 통해 러시아군의 전면 철수를 포함한 우크라이나 평화 정착 방안에 지지를 거듭 확인했다. 또 이를 제외한 휴전 제안은 러시아에 이익을 주기 위한 것에 불과하다며 반대 입장을 밝혔다.

직접적으로 거론하지는 않았지만 시진핑 중국 국가주석이 러시아에서 블라디미르 푸틴 대통령과 정상회담을 하고 평화 정착 방안을 내놓은 것을 사실상 정면으로 겨냥한 것으로 풀이된다.

재닛 옐런 미 재무장관은 부패 척결을 위한 전 세계적 연대의 중요성을 강조하며 “부패는 독재자들의 영향력을 강화한다”며 “부패로 인해 푸틴과 러시아의 올리가르히(신흥재벌)들이 국부를 우크라이나 침공에 사용하는 것이 가능해졌다”고 규탄했다. 미국은 러시아뿐만 아니라 중국도 독재 정권으로 보고 있다.

그는 “내년부터 부패한 범죄자들이 익명에 숨어 재산을 은닉하기가 한층 어려워질 것”이라며 2024년 1월부터 의무화한 회사 실소유주의 정보 보고를 언급했다.

옐런 장관은 이 같은 투명성 향상 강화 방안에 미국을 포함한 주요 20여개국이 참여할 방침이라고 공개했다.

본 행사인 둘째 날 총회 개막식에는 바이든 대통령과 윤 대통령을 비롯해 공동 개최국 정상의 축사가 이어질 예정이다. 윤 대통령은 경제 성장 부문 세션을 주재한다. 바이든 대통령은 세계적 도전에 대한 위기 세션을 맡았다.

■글로벌 기업 불러 모은 中

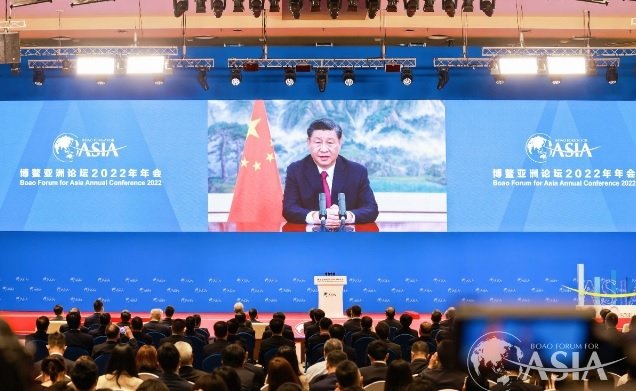

중국은 이달 25~27일 베이징에서 열린 ‘중국발전고위급포럼’(CDF)에 이어 28일~31일 하이난에서 ‘보아오포럼’을 개최하고 있다. CDF가 중국의 대외 개방 의지를 강조하면서 글로벌 기업들에게 자본과 기술 투자를 직접 강조한 것이라면 보아오포럼은 ‘개방’과 ‘포용’을 명분으로 중국과 협력을 설득하는 내용이 담겨 있다.

보아오포럼 주제 역시 ‘불확실한 세계 : 단결과 협력으로 도전을 맞이하고, 개방과 포용으로 발전을 촉진하자’로 설정됐다. 국내 투자가 부실한 중국 입장에선 시장 ‘개방’이라는 당근을 내세워 외자유치가 필요한 상황이다. 또 ‘포용’은 대중국 포위망을 강화하는 미국을 겨냥한 단어로 풀이 가능하다.

시 주석의 최측근인 리창 국무원 총리를 비롯해 중국 고위직들은 기조연설이나 세션 토론에서 △중국의 대외 개방 의지 △중국식 현대화 △중국의 해외 기업 지원 등을 소개하고 미국의 견제를 글로벌 산업망과 공급망을 훼손시키는 행위라고 규정할 것으로 보인다. 따라서 미국에 맞서 중국과 함께 상호 이익과 번영을 찾아야 한다고 강조할 수 있다.

한국은 이재용 삼성전자 회장이 CDF에, 최태원 SK그룹 회장이 보아오포럼 ‘기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과 측정’ 세션에 토론자로 각각 참석했다. 최 회장은 한국 특파원들과 만난 자리에서 '반도체 문제와 관련해 중국 고위급 인사와 만날 예정이냐'는 질문에 "가능하면 해 보도록 하겠다"면서 "(방문하지 못한 3년 동안)중국의 변화가 어떻게 됐는지를 더 잘 관찰하겠다"고 말했다.

월스트리트저널(WSJ)은 이날 미국의 반도체법 시행으로 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 기업들이 미국 아니면 중국이라는 선택의 기로에 놓였다고 보도했다.

jjw@fnnews.com 정지우 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지