- 산모 줄면서 50% 할인 등 고육지책

- 인구 줄면 경제도 ↓

- 인구 줄면 경제도 ↓

【베이징=정지우 특파원】중국에서 아기 울음소리가 줄어들고 있다. 임산부가 감소하자, 절반 병실 비용이라는 고육지책을 꺼내는 산부인과도 등장했다. 올해 연간 출생인구는 84년만의 최저 수준인 800만명 미만이 될 것이라고 추정되고 있으며, 세계 최대 인구 대국 자리도 인도에게 내줄 처지다.

산모 줄면서 50% 할인 등 고육지책

25일 중국 사회문제에 대한 심층 보고서와 분석을 제공하는 중국츠샨지아와 홍성신문 등 매체에 따르면 여러 기초 병원에서 올해 임산부 수가 감소하고 있으며 일부에선 3분의 1로 줄었다.

구이저우성의 한 산부인과 의사는 “올해 신생아 분만 건수가 1년 전보다 30% 가까이 감소했으며, 현내 공립병원도 마찬가지”라며 "의료진 급여에 영향을 줄 정도“라고 말했다.

후난성 보자보건원 의료진은 “그간 하루 분만 건수가 7~10건에 달했으나 이제 며칠 동안 한 건도 보기 힘들다”면서 “산부인과가 병원의 브랜드처럼 여겨져 분만 건수가 항상 성내에서 상위권에 올랐지만, 현재는 출산 여성이 드물다”고 설명했다.

산부인과 조산 서비스를 중단하는 병원도 나왔다. 저장성 중의약 병원은 지난해 10월부터 이 서비스를 하지 않고 다른 시설로 전환했다.

임산부 모시기 경쟁이 벌어지자, 특수 병동 병상을 50% 할인된 가격에 제공하는 등 다양한 우대 서비스도 등장했다. 허난성 병원에선 무료 교통편을 내걸었다.

중국 최대 온라인 여행사 씨트랩 설립자 겸 인구 경제학자인 량젠장은 “정부가 자녀를 둔 가정, 특히 다자녀 가정에 지원금을 지급해 출산 부담을 줄여야 한다”면서 “출산 보조금을 위한 재정 지출이 국내총생산(GDP)의 2~5%는 돼야 한다”고 조언했다.

산모의 연령도 높아지고 있다. 매체에 따르면 임산부 15명 중 3명만이 30세 이하로 집계됐다. 연령이 높으면 동반 질환의 위험도 증가한다고 매체는 주장했다.

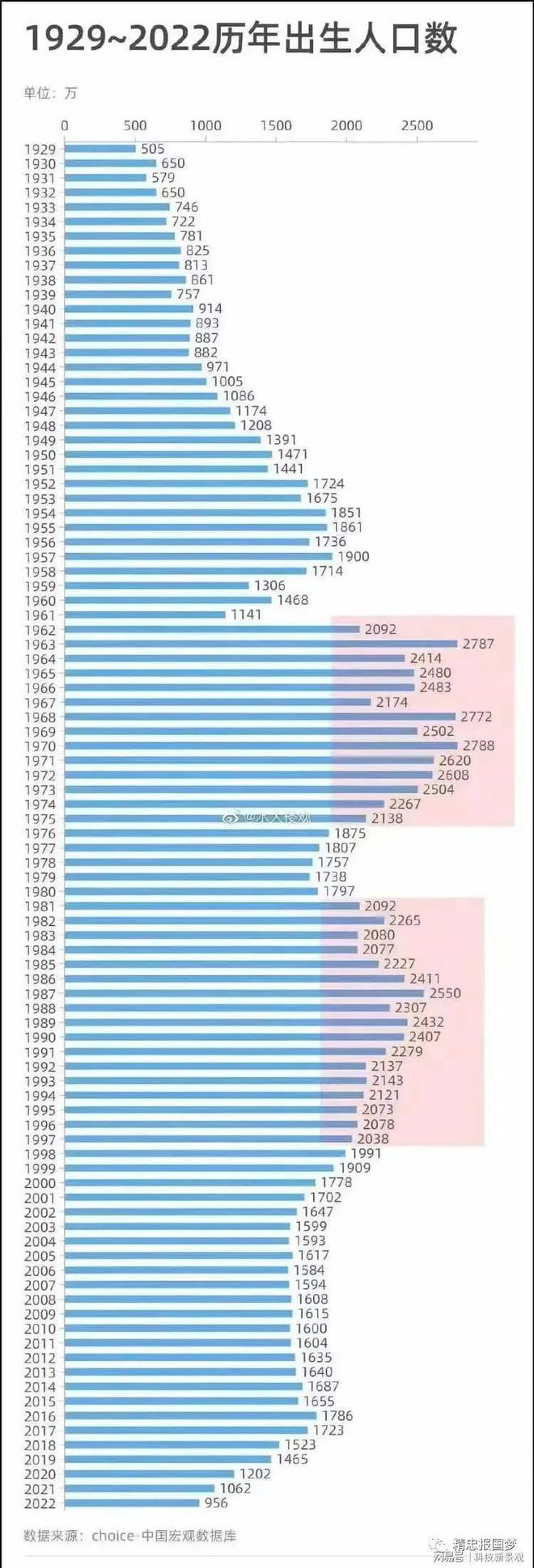

올해 출산율이 더 떨어질 수 있다는 전망은 더욱 상황을 어둡게 하고 있다. 중국 국가경제정보센터가 구축한 거시 경제 데이터베이스 시스템의 통계 역대 출생인구 수를 보면 1929년 505만명에서 점차 증가하기 시작해 1970년 2788만명으로 정점을 찍었다. 이후 점차 감소하기 시작해 지난해엔 956만명에 그쳤다. 중국의 연간 출생인구가 1000만명 아래로 떨어진 것은 1944년 971만명 이후 처음이다.

올해는 800만명 미만에 그칠 것으로 중국츠샨지아는 내다봤다. 이럴 경우 1939년 757만명 이래로 84년 만에 최저치가 된다. 일부에선 500만명이라는 극단적인 숫자를 제시하기도 한다.

인구 줄면 경제도 ↓

출생인구 감소는 고령화 가속을 의미한다. 또 전체 인구수도 줄어들게 된다. 이는 점차 생산가능인구가 부족해지면서 이들이 사회적으로 부담해야 할 비용은 증가하는 결과를 초래할 수 있다.

생산가능인구 한 명당 부양 의무를 져야 할 연령대(14세 이하, 65세 이상) 인구수가 증가한다는 뜻이다. 중국 사회과학원은 2035년이면 연금 기금 고갈 사태가 일어날 수도 있다고 진단하기도 했다.

생산가능인구가 감소할 경우 노동 공급도 함께 줄어들면서 국가생산성을 떨어뜨리고 결국 성장잠재력 악화까지 연결될 수밖에 없다. 일을 할 수 있는 근로 가능 인구 수 자체가 감소하면 산업의 동력은 힘이 약화된다.

소비력도 동반 하락할 우려가 있다. 생산가능인구는 소비에서도 활동이 왕성하다. 이렇게 되면 중국 정부의 ‘경제 굴기’도 차질을 빚을 가능성이 있다. 중국은 세계 1위 인구수라는 밑거름으로 생산과 소비 등 내수 경제를 이끌어왔다.

인도 인구가 올해 중국을 제치고 세계 1위가 될 것이라는 유엔인구기금 보고서에 중국이 발끈한 것 역시 이러한 배경이 작용했다.

시진핑 중국 국가 주석이 조장을 맡고 있는 공산당 중앙재경위원회는 지난 5일 회의를 열고 “현재 중국 인구 발전은 저출산, 고령화, 지역별 인구 증감 격차 등의 특징적 추세를 드러내고 있다”면서 출산 지원 정책 시스템의 구축 및 개선, 보편적 보육 서비스 시스템의 적극적 개발, 출산·양육과 교육 부담의 현저한 경감, 출산 친화적 사회 건설 촉진 등을 추진해야 할 과업으로 거론했다.

jjw@fnnews.com 정지우 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지