컴퓨터에 대해 잘 모르는 아버지가 노트북 구매 과정에서 사기를 당한 것 같다는 사연이 전해졌다.

1일 여러 유명 온라인 커뮤니티에는 ‘아버지가 사기를 당했던 것 같다’는 제목의 글이 공개됐다. 구매 영수증과 노트북 성능 화면 등 여러 장의 인증샷을 사연과 함께 올린 글쓴이 A씨는 “아버지가 노트북이랑 오피스 제품키를 같이 사셨다. 제품 재고가 없었는지 할인 때문인지 전시 상품을 사셨다고 했다”고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 A씨의 아버지가 노트북을 구매한 곳은 대기업 계열의 종합 전자제품 판매점이다.

A씨는 “오피스 제품키 문제로 매장을 다시 방문한 김에 아버지가 제대로 이해 못 하셨거나 또 깜박한 게 있으시면 제가 설명해 드리려고 직원으로부터 구매 노트북에 대한 설명을 자세히 들었다”고 적었다.

그런데 집에 돌아와 노트북 성능을 체크해본 A씨는 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 중앙처리장치(CPU)가 직원 설명이나 아버지가 말한 i7가 아니라 i5였고, 저장 공간은 512GB(기가바이트)가 아닌 256GB였던 것이다.

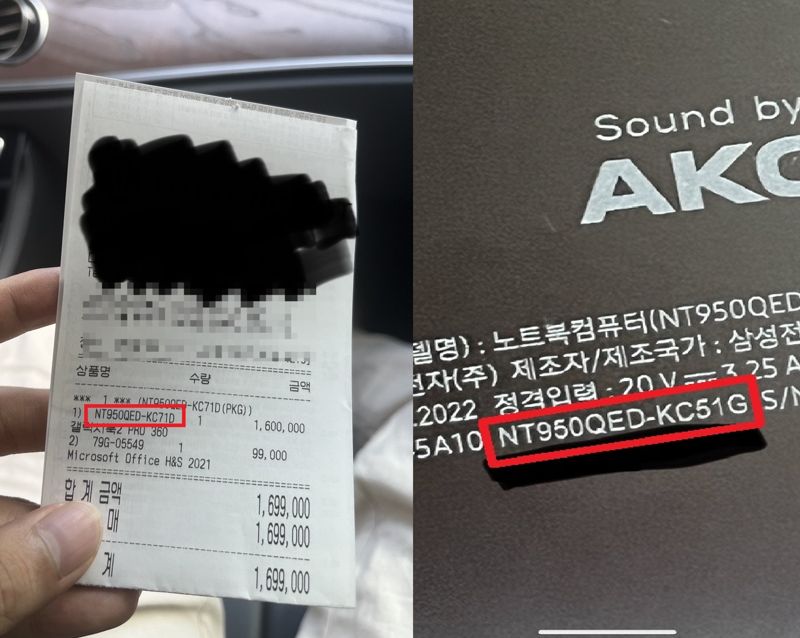

이상함을 느낀 A씨는 제품명을 재차 확인해봤고, 노트북에 적힌 제품명과 영수증에 찍힌 제품명이 다른 것을 확인했다. 이후 A씨는 노트북 성능 확인을 요구했고, 응대한 직원은 성능이 구매 제품과 다른 것을 확인한 후에야 다른 직원들과 얘기하더니 ‘원래 제품으로 받으시려면 색이 바뀔 것 같고 며칠 기다려야 할 것 같다’고 말했다.

A씨는 “순간 제가 제대로 들은게 맞는지 귀를 의심했다. 첫마디가 ‘죄송합니다’가 아닌 ‘색이 다르고 며칠 기다려야 한다’는 말이 나올 줄은 상상도 못했다”며 “그래서 ‘어떻게 다른 제품을 줄 수 있었느냐’고 물어보니 ‘아버지한테 여러 상품을 보여드리다 두 제품을 헷갈렸다’고 말했다”고 전했다.

A씨는 “‘디피 상품을 샀고 두 노트북을 어떻게 헷갈리냐’ ‘100만 원이 넘는 고가의 제품인데 그 정도도 확인을 안 해보시고 바로 판매하시냐’”고 직원에게 말했고, 이에 직원은 “제품명을 확인했어야 하는 건 본인 잘못이 맞지만 긴 제품명을 확인하다 헷갈렸다”고 대답했다고 한다.

그러나 A씨는 아버지에게 노트북을 판매한 직원이 그날 판매 직후 본인의 노트북을 구매했다는 점을 언급하며 노트북이 바뀐 것이 실수가 아닐 수 있다는 가능성을 제기했다. 결국 A씨의 아버지는 비싼 가격을 주고 성능이 낮은 노트북을, 해당 직원은 싼 가격을 주고 성능이 좋은 노트북을 가져가게 된 것이다.

A씨는 “제품들이 색도 다른데 어떻게 헷갈릴 수 있는지 이해가 안 된다. 아버지가 컴퓨터에 대해 잘 모르시니까 몰래 바꿔치기 사기를 친 것 같다는 생각이 너무 든다”며 “직원은 ‘새 상품을 전시 상품 가격에 다시 주겠다’고 하는데 신뢰가 없어져서 그 자리에서 환불 처리하고 나왔다”고 말했다.

A씨는 이후 추가 게시글을 통해 해당 사건에 관한 향후 계획에 대해 밝혔다.

A씨는 “이런 일을 겪은 적도 없고 어떻게 대처해야 할지 몰라 그 당시에는 그저 기분 나쁘고 굉장히 화날 일이라고만 생각했다”며 “정말 실수로 i7 512기가의 성능을 i5 256기가로 줄 수는 있다고 생각이 되어도 아예 색상이 다른 두 제품을 바꿔 줄 수가 있겠느냐”며 의혹을 제기했다.

A씨는 이어 “해당 직원은 본인이 이미 노트북 세팅을 집에서 완료했기 때문에 환불 처리를 못한다고 한다”며 “자신도 상품을 잘못 가져간 것을 알게 된 후 20만원을 추가 결제했단 영수증을 보여주는데 ‘자기가 공짜로 업그레이드한게 아니라는 걸 말하고 싶은걸까’라는 생각이 들었다”라고 했다.

그러면서 A씨는 “처음엔 언론 제보, 고소 등을 추천하는 말에도 어떻게 진행하는지 몰라 많은 분들이 공감해 주셔서 고마운 것으로 끝을 내려고 했다”면서 “그러나 굉장히 많은 분이 저 같은 피해자가 또 일어날 수 있으니 꼭 제보하거나 해당 직원이 다시 그런 일을 못 하게 해달라는 말들이 많아 생각을 바꿨다”고 덧붙였다.

한편 해당 게시글을 접한 누리꾼들은 “무조건 공론화해야 한다” “높은 사람 불러서 정확히 설명을 들어야 하는데 왜 환불만 하고 끝내느냐” “박스가 없다고 다른 제품 박스를 쓰는 게 맞냐” “본사에 찾아가야 한다” “고의적이라는게 보인다. 너무한다” 등 분노하는 반응을 보였다.

sanghoon3197@fnnews.com 박상훈 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지