수년에 걸친 두 선수간 갈등…갑질 피해 호소

김연경 측 강력 법정 대응 시사

김연경 측 강력 법정 대응 시사

[파이낸셜뉴스] 김연경을 겨냥한 이다영의 무차별 폭로가 연일 이어지는 가운데, 두 선수간 갈등이 수면 위로 올라온 것은 2020년으로 알려졌다. 최근까지 이어진 폭로 시점을 종합하면 수년에 걸쳐, 갈등이 이어지고 있다고 볼 수 있다.

2020년 12월 1일 당시 이다영은 자신의 인스타그램에 "갑질", "괴롭히는 사람", "나잇살 먹고", "내가 다아아아 터트릴꼬얌" 등의 내용이 담긴 글을 게시했다.

이 글로 인해, '팀 내부에 불화설이 있는 것 아니냐'는 의혹이 일었다. 결국 18일 김연경은 경기 후 취재진과 가진 인터뷰에서 "(인스타그램 등) 많은 이야기가 외부로 나갔고 실제로 저한테도 연락이 왔다"며 "어느 팀이나 내부 문제가 있다. 실제 내부 문제가 있었던 것은 사실"이라고 말해, 팀 불화설을 인정했다.

그러다 2021년 2월 배구 전문 매체 '더 스파이크'에 김연경과 이다영 자매의 갈등을 다룬 기사가 나왔다. 해당 보도는 지난해 12월 이다영의 인스타그램 비난 대상이 김연경이었으며, 자매와 앙금, 갈등 등이 남아있어도 대외적으로 드러내지 않기로 했다는 취지의 내용이었다.

두 선수간 갈등이 배구계에서 큰 논란이 되던 가운데, 이재영·이다영 쌍둥이 자매에게 과거 학교 폭력을 당했다는 폭로가 나오면서, 이른바 '김연경 이다영 갈등'은 새로운 국면을 맞이한다. 재영˙다영 자매에게 괴롭힘을 당했다고 주장한 피해자는 "너네가 중학교 때 애들 괴롭힌 건 생각 안 하냐"며 "극단적 선택? 나는 그거 하도 많이 해서 지금까지도 트라우마"라고 주장했다.

이후 이재영과 이다영은 소속팀 흥국생명을 통해 학교 폭력 논란에 대해 인정하고 자필 사과문을 공개했다. 이들은 "자숙하고 반성하는 모습을 보이겠다"며 "피해자를 직접 찾아 잘못을 인정하고 사죄하겠다"고 말했다. 결국 '학폭' 논란으로 국내서 뛸 수 없게 된 쌍둥이 자매는 그리스로 진출했다.

쌍둥이 자매가 출국을 하면서, 그렇게 김연경을 겨냥한 폭로와 갈등이 사실상 일단락 된 것 아니냐는 여론이 나올 무렵, 8월 5일 이다영은 다시 한번 김연경을 상대로 비판의 목소리를 냈다.

이다영은 프랑스로 출국하기 전 국내 취재진과 가진 인터뷰에서 "A 선수와 문제로 인한 논란은 사실 그대로였다"며 "내가 올려준 볼을 한 번도 때리지 않았다"고 폭로했다. 이다영이 언급한 A 선수는 결국 김연경이 아니냐는 말이 나오며, 두 선수간 갈등이 다시 재점화했다. 또 14일 이재영은 '더 스파이크'와 가진 인터뷰에서 "(2020-2021시즌 당시) '그 선수'가 대놓고 이다영을 향해 'XX'이라고 욕을 했다"고 주장하며, 재차 특정 선수를 비난했다.

결국 16일 김연경의 매니지먼트 회사인 라이언앳은 "최근 더 스파이크의 기사를 포함하여 김연경 선수에 대해 악의적으로 작성되어 배포된 보도자료 및 유튜버에 대해 강경 대응할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "관련 기사의 후속 조치가 이루어지지 않는 한 해당 매체가 포함된 어떠한 인터뷰도 진행하지 않을 예정"이라고 덧붙였다.

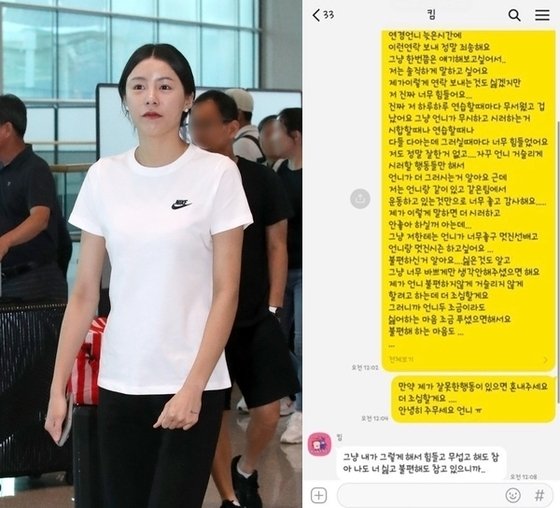

그러나 이다영은 18일과 19일 연이어 인스타그램을 통해 "진짜 너무 힘들다", "무서웠고 겁났다", "술집 여자 취급했다"는 등의 문자 내용을 공개했다. 이에 김연경으로 추정되는 인물은 "그냥 내가 그렇게 해서 힘들고 무섭고 해도 참아. 나도 너 싫고 불편해도 참고 있으니까"라고 답했다. 이어 23일 이다영은 다시 자신의 인스타그램에 "때론 말이 칼보다 더 예리하고 상처가 오래 남는다. 2018년 선수촌, 2019년 월드컵 일본"이라는 글과 함께 고용노동부에서 제작한 '직장 내 성희롱 예방·대응 매뉴얼' 일부를 게시했다.

직장 내 성희롱은 사업주, 상급자 또는 근로자가 다른 근로자에게 직장 내 지위를 이용한 굴욕감, 성적 요구 불응을 이유로 고용상 불이익을 주는 행위 등을 일컫는다. 이를 두고 결국 2020년 12월 이다영이 SNS에 올렸던 "갑질", "괴롭히는 사람", "나잇살 먹고" 등 갑질 피해를 호소한 대상도 김연경이 아니냐는 추측이 나오고 있다. 현재 김연경 측은 허위사실 등에 대해 강력하게 법적 대응을 하겠다고 밝힌 상태다.

hsg@fnnews.com 한승곤 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지