(서울=뉴스1) 장아름 기자 = '영화광' 청년 봉준호의 20대 시절은 어땠을까. 또 지금의 거장에게 영향을 줬던 영화광들과 함께 했던 그 시절은 어떤 모습이었을까.

오는 27일 처음 공개되는 넷플릭스 다큐멘터리 영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리'(감독 이혁래/이하 '노란문')는 1990년대 초, 시네필들의 공동체인 '노란문 영화 연구소' 회원들이 30년 만에 다시 떠올리는 영화광 시대와 청년 봉준호의 첫 번째 단편 영화를 둘러싼 기억을 따라가는 다큐멘터리다.

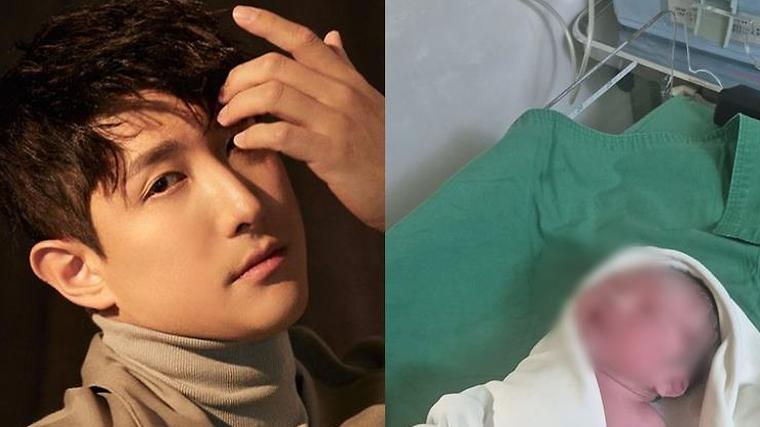

'노란문'은 지금은 세계적인 감독이 된 봉준호라는 거장의 30년 전 영화 공부의 출발점과 이를 함께 했던 이들의 모습을 담았다. 봉준호 감독의 청년 시절과 열정적으로 영화의 숏을 분석했던 자료들, 그가 최초 시사회를 진행했던 단편 '룩킹 포 파라다이스'(Looking for paradise)의 일부 장면도 공개됐다.

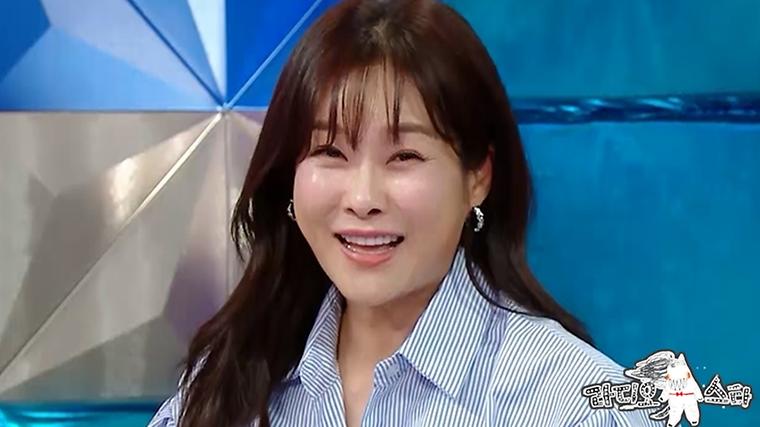

'노란문'은 봉준호 감독 이야기에만 집중하지 않았다. 봉준호 감독과 영화에 대한 순수한 열정을 함께 했던 이들이 등장한다.

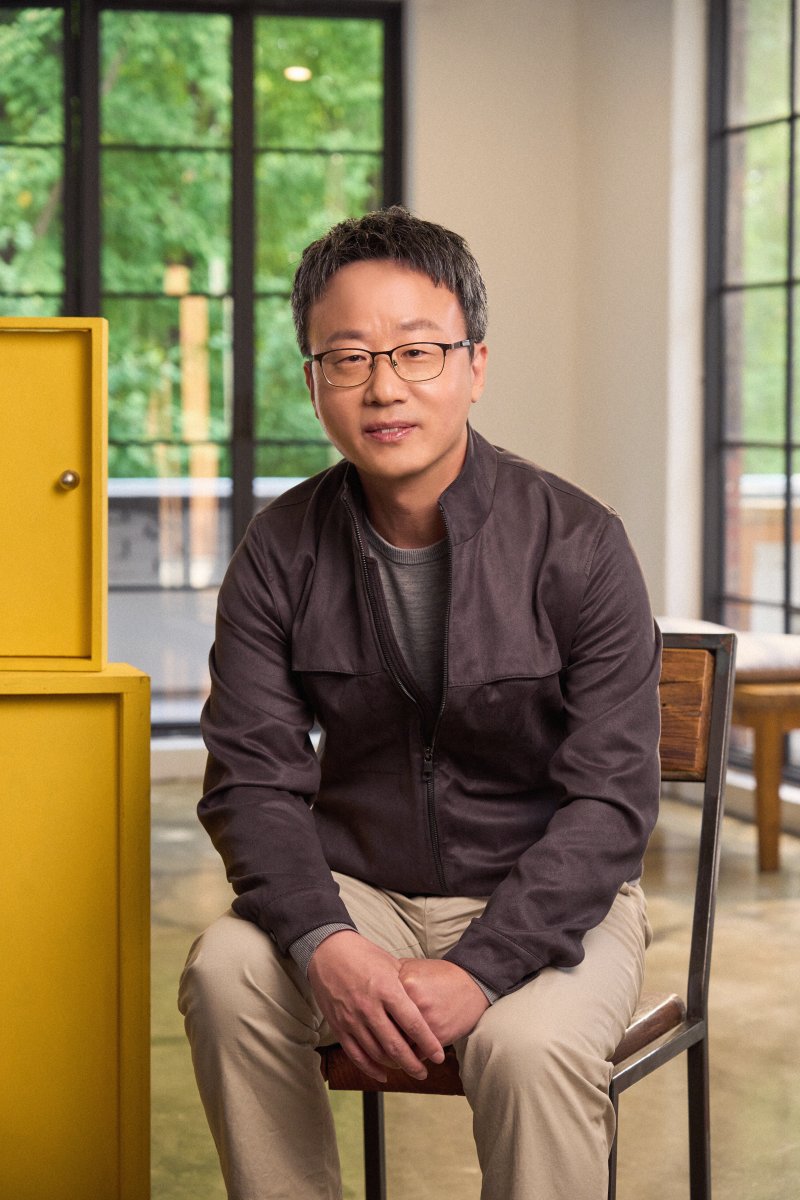

이들 중심에서 그 기억을 함께 했던 연출자인 이혁래 감독을 만나 이야기를 나눠봤다.

<【N인터뷰】①에 이어>

-봉준호 감독이 직접 그렸던 스토리보드나 쇼트 분석 글 등 자료는 어떻게 보존돼 있었나.

▶당시 연출 분과에서 '이번주는 살인이 주제입니다'라고 하면 각자 영화에서 살인 장면을 뽑아왔었다. 봉준호 감독처럼 몇 번씩 돌려보면서 하나하나 그려보기도 했었고, 각각 샷에 대해 감독이 어떤 의도로 연출했을지 토론을 했었다. 그때 영화 '대부'와 '네 멋대로 해라' 등으로 토론을 했었는데 이 토론 결과를 바탕으로 스토리보드를 다시 한번 더 제대로 그린 후 1993년 3월 '노란문' 학술지에 실었다. '노란문' 학술지는 당시 활동의 가장 중요한 결과물이라 몇 명이 갖고 있었다. 원본이 남아있으면 대박인데 학술지가 남아있었다.

-첫 영화 '룩킹 포 파라다이스'도 잘 보존돼 있었나.

▶이 영화가 전체 제작 과정에서 가장 살 떨리는 부분이었다. 처음에 봉 감독이 이걸 못 찾았었다. 봉 감독이 '내가 진짜 보관을 했었는데 없다'고 하더라. 처음에는 창피해서 보여주기 싫으니까 일부러 거짓말 하는 거라 생각했다.(웃음) 그런데 이건 어떻게 보면 봉 감독의 필모그래피가 없어진 것과 같았다. 심각하구나 했다. 게다가 조금 있으면 런던으로 촬영을 가야 하는데 없어서 더 심각해졌다. 영화를 만들 때 관객들에게 매력적으로 어필하려면 뭔가 중요한 홍보 포인트가 있어야 하는데 이 영화의 첫 번째 홍보 포인트는 '이제껏 공개된 적 없던 봉준호 감독의 첫 번째 영화를 보여주겠다'가 아닌가. 이걸 빼면 제작 될 수 있을지에 대해서도 고민이 커진다. 가장 중요한 게 없어진 거였다.

-영화를 어떻게 찾았나.

▶그러다가 에드거 앨런 포가 쓴 '도둑 맞은 편지'가 생각났다. 그 소설을 보면 트릭이 있는데, 누구나 다 찾을 수 있는 곳에 놔서 완벽히 숨길 수 있다는 것이었다. 봉 감독에게 '도둑 맞은 편지'처럼 찾아보라고 했더니 며칠 뒤에 연락이 왔다. 그 힌트 덕에 찾았는데 너무나 정직하게 보관하고 있었다더라. 일본에서 나왔던 봉준호 감독의 초기작 DVD에 꽂혀 있었다고 하더라. 하지만 재생이 안 되더라.(웃음) 제가 다 돌아다니면서 복구가 가능한지 알아봤고, 다행히 한 업체에서 복구를 해줬다.

-'룩킹 포 파라다이스'를 중심으로 전개되는 영화다. 이 작품이 '노란문'에서 어떤 의미일까.

▶제가 이 영화를 만들고 싶었던 가장 큰 이유 중 하나가 그 영화를 다시 보고 싶었기 때문이었다. 물론 추억 보정이 들어간 거라서 지금 이 작품을 보면 그 정도의 느낌은 아닐 거다.(웃음) 하지만 그때 우리가 봤을 때는 공부한 게 공부로 끝난 게 아니라 공부할 때 봤던 영화들처럼 감동을 줄 수 있다는 게 신기했었다. 저도 저 나름대로, 30년 동안 그 영화를 계속 기억했다. 다시 보니까 기억하고 있는 것과 차이가 있더라.(웃음) '우리가 공부만 하는 게 아니라 뭔가 만들어지기도 하는구나' '그것이 마음을 움직일 수도 있네' 했었다. 당시에는 한동안 만나는 사람마다 그 영화 얘길 했다.

-영화에서 VHS가 자주 등장한다. 영화 덕후 봉준호를 의미하는 장비 같기도 하다.

▶영화에 대한 다큐멘터리를 만들 때 그 시기를 상징하는 뭔가를 잡곤 한다. 그게 특정 영화일 수도 있고 공간일 수도 있다. 그때를 상징할 수 있는 건 VHS가 아니었나 한다. VHS는 뭔가 아쉽고 부족한 매체였다. 지금은 집과 극장에서의 관람이 아주 큰 차이가 나지 않는다. 하지만 그때 우리는 바로 출시된 비디오가 아니라 어디서 가져온 비디오를 카피해서 컬러 영화였는지 흑백이었는지 구분 못할 정도의 화질로 봤었다. 그때 VHS라는 것이 그 당시 영화광들의 처한 상황을 상징적으로 보여주는 장비가 아닐까. 등장인물의 얼굴 조차 구분 안 되고 자막도 없는데도 집중해서 봤던 그 시기를 상징적으로 보여주는 장비인 것 같다.

-영화를 통해 관객들에게 하고 싶은 말은.

▶그 시절은 어쩌면 지금만큼이나 큰 변화가 있던 시기였다. 갈곳을 몰라했고, 내일이 어떻게 되는지 몰랐던, 그렇게 혼란스럽던 시기이기도 했다. 돌이켜보면 1988년까지도 해외여행을 못 갔다. 90년대는 그게 확 열리던 시기였고 혼란스러웠지만 같이 즐거움을 나눌 수 있는 사람들을 만났던 게 제게도 행운이었다. 지금도 이 시대가 혼란스러운 와중에도 접점이 있는 사람을 만날 수 있다. 거기서 뭔가 좋아하는 마음으로 공유를 하고 만남의 가치를 발견할 수 있길 바란다. 교훈을 주려는 것은 아니지만 그때만큼이나 혼란스러운 시대에도 그런 작지만 행복한 경험들이 있었다. 경험들을 어떤 분야든지 경험을 했으면 좋겠다.

※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지