코네티컷 자택에서 향년 100세로 타계

나치 독일에서 태어나 이민, 미군으로 2차 대전 참전

현실적인 정치 외교 정책으로 명성, 소련 견제 위해 중국에 접근

소련과 데탕트 시대 추진, 베트남전 종전 공로로 노벨 평화상

韓 김대중 납치 사건에 영향, 한반도 4자 회담 제안

트럼프 정부의 중국 견제 정책에 조언, 말년에 세계 대전 경고

나치 독일에서 태어나 이민, 미군으로 2차 대전 참전

현실적인 정치 외교 정책으로 명성, 소련 견제 위해 중국에 접근

소련과 데탕트 시대 추진, 베트남전 종전 공로로 노벨 평화상

韓 김대중 납치 사건에 영향, 한반도 4자 회담 제안

트럼프 정부의 중국 견제 정책에 조언, 말년에 세계 대전 경고

[파이낸셜뉴스] 냉전 당시 세계 질서를 재편하면서 미국 외교가의 전설로 불린 헨리 앨프리드 키신저 전 국무장관이 향년 100세로 타계했다.

CNN 등 현지 매체들에 따르면 키신저가 창립한 미 정치 컨설팅업체 키신저 어소시어츠는 29일(이하 현지시간) 성명을 내고 "존경받은 미국인 학자이자 정치인 키신저가 11월 29일 코네티컷주 자택에서 별세했다"고 발표했다. 그의 구체적인 사인은 알려지지 않았다. 장례식은 비공개 가족장으로 치러지며 이후 미 뉴욕에서 별도의 추모식이 열릴 예정이다. 키신저의 유족으로는 부인 낸시 매긴스와 키신저의 첫 결혼에서 탄생한 2명의 자녀, 5명의 손자가 있다.

키신저는 1923년 5월 27일 독일에서 유대인으로 태어났으며 2남 중 장남이었다. 그의 가족은 1938년에 나치 독일을 탈출해 미국으로 이주했다. 키신저의 원래 이름은 하인츠 알프레트 키싱어였으나 미국으로 옮겨가면서 미국식으로 이름을 바꿨다. 키신저는 1943년에 미국 시민권을 얻었고 미군에 입대하여 제 2차 세계대전에 참전했다. 미 육군 정보부의 통역가로 독일에 돌아온 그는 전쟁이 끝나자 미 하버드 대학 정치학과에 입학했다. 키신저는 같은 학교에서 박사 과정까지 마친 뒤 모교에서 교수로 활동했으며 정부 업무에도 협력했다. 그는 1969년에 리처드 닉슨 전 대통령이 취임하자 국가안보보좌관으로 발탁되었다.

키신저는 본격적으로 정치에 뛰어들면서 지극히 현실적인 외교관을 내세웠다. 그는 같은 공산 진영이었던 소련과 중국의 사이가 점차 벌어지자 이를 이용, 공산 진영임에도 불구하고 중국과 손잡아 소련을 고립시키려했다. 키신저는 1971년 7월에 극비리에 중국 베이징을 방문해 당시 저우언라이 총리와 만났고 이듬해 닉슨의 중국 방문을 이끌어냈다. 그는 동시에 소련과 데탕트(긴장완화)를 추진했으며 1969년부터 소련과 전략무기제한협정 협상을 주도하여 1972년 협정을 맺었다.

키신저는 1973년 국무장관에 올랐고 다음해 출범한 제너럴 포드 정부에서도 같은 직책을 맡았다. 그는 베트남 전쟁의 수렁에서 미국을 끌어내기 위해 북베트남과 종젼 협상을 주도했으며 1973년에 베트남 정치가 레 둑 토와 공동으로 노벨평화상을 수상했다. 키신저는 같은 해 김대중 전 대통령의 일본 도쿄 납치 사건 당시 그의 석방을 중재하기도 했다.

그는 1975년 유엔 총회에서 한반도 긴장완화를 위한 4자 회담을 개최를 제안했다. 키신저는 꾸준히 한국을 방문해 노태우 전 대통령 이후 박근혜 전 대통령까지 역대 대통령들과 만났다.

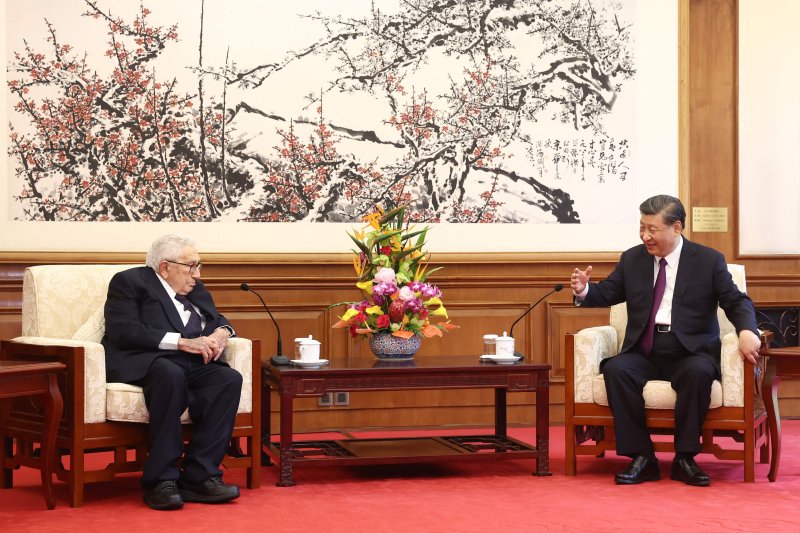

키신저는 1977년 지미 카터 정부 출범 이후 국무장관에서 물러났지만 1982년 키신저 어소시어츠를 설립하고 왕성한 저술 및 연구, 강연활동을 벌였다. 그는 2016년 대선 후보였던 미국의 도널드 트럼프 전 대통령과 만나 외교 정책을 조언했고 중국을 견제하기 위해 러시아와 손잡는 트럼프 정부의 정책을 칭찬했다. 키신저는 1972년 당시 중국 방문을 앞둔 닉슨에게 소련을 바로잡기 위해 중국이 필요하다며 먼 훗날에는 반대의 경우가 생길 수도 있다고 말했다. 키신저는 2018년에 이어 올해 7월에도 중국을 방문해 시진핑 국가주석을 만났다.

키신저는 지난 5월 인터뷰에서 “미국과 중국의 갈등으로 인해 3차 대전이 5~10년 안에 일어날 수 있다”고 경고했다. 그는 양국 갈등이야말로 "1차 대전 직전과 비슷하다"라며 양국이 특히 대만 문제에서 자제해야 한다고 당부했다.

pjw@fnnews.com 박종원 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지