인도·중동 등 신사업지역 지원 없어

인기있던 美·유럽도 못 구해 난감

복지 줄고 배우자 경력단절 우려

기업 "신시장 개척 차질" 노심초사

인기있던 美·유럽도 못 구해 난감

복지 줄고 배우자 경력단절 우려

기업 "신시장 개척 차질" 노심초사

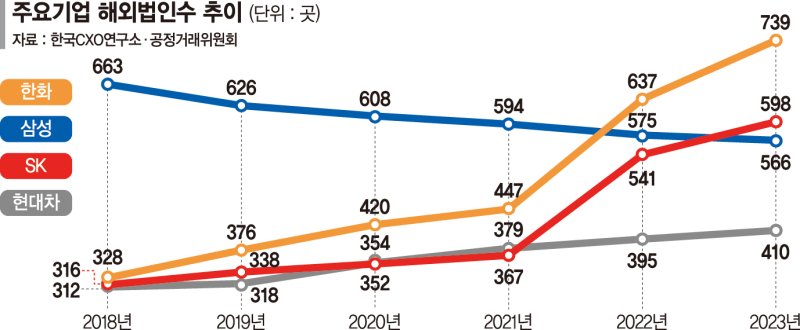

대기업에서 승진의 필수코스로 여겨졌던 '해외 주재원'의 인기가 차갑게 식으면서 기업들이 신시장 개척에 차질을 빚을까 노심초사하고 있다. 국내에 비해 열악한 환경인 동남아·인도·중동 지역뿐 아니라 선호지역인 유럽이나 미국도 지원자를 못 구해 전전긍긍하는 기업들이 속출하고 있다.

■ 복지 축소에 해외근무 지원 실종

22일 재계에 따르면 국내 유명 건설기계 대기업은 벨기에와 미국 지역 주재원 모집에 나섰지만 지원자를 찾지 못하고 있다. 해당 기업 관계자는 "중국, 인도도 아니고 벨기에와 미국인데 지원자가 없어 당혹스럽다"면서 "원인을 파악 중"이라고 전했다.

1990년대까지만 하더라도 해외주재원은 회사에서 능력을 인정받은 직원들의 전유물로 여겨졌다. 임원 승진의 지름길로 꼽히기도 했다. 자녀들의 교육 때문에라도 경쟁적으로 주재원을 신청했다. 대기업 주요 임원급에서도 '해외통'이 각광 받았다. 대표적인 해외통 전문경영인인 조주완 LG전자 최고경영자(CEO)의 경우 30년이 넘는 재직 기간 중 절반 이상을 해외에서 근무하기도 했다.

그러나 2000년대 초반부터 여성의 사회진출이 활발해지고 맞벌이 가정이 늘면서 배우자의 경력단절 우려로 주재원에 대한 인기가 주춤하기 시작했다는 게 기업들의 반응이다. 여기다 만혼 기조와 출산률 저하로 해외 주재원의 자녀 교육 메리트도 없어지면서 일부 극소수 지역을 제외하고 대규모 지원자 미달 사태가 속출하고 있는 것으로 전해진다.

대기업 관계사에 재직 중인 A씨는 "인도 주재원의 경우 가족들은 싱가포르에 머물 수 있도록 배려를 하고 임원 승진 확정을 내걸었는데도 지원자 확보에 어려움을 겪었다"고 토로했다. 인도를 신시장으로 점찍은 이 기업은 현지 업체들과의 네트워킹이 어느 때보다 중요한데 인력 수급에 어려움을 겪고 있다.

■ "경력에 도움안돼" 이직 사례도

배터리 업계에 재직 중인 대기업 직원 B씨는 "개인적으로 해외 주재원이 매력적이라고 생각한다"면서도 "언젠간 국내 복귀를 해야하는데 해외에서 고생만 하고 돌아와 사내 정치 등 이유로 커리어가 꼬이면서 '낙동강 오리알' 신세가 되는 경우를 많이 봤다"고 귀띔했다.

4대그룹 화학 계열사의 미국법인에 재직 중인 C씨는 축소된 복지와 최소 인력으로 운영되는 해외법인의 문제점을 지적했다. C씨는 "기업들이 비상경영 체제를 외치면서 우선 국제학교 학비 등 주재원의 각종 복지를 줄였다"면서 "최소 인원으로 운영돼 일은 일대로 힘들고, 본사에서는 쉬다 오는 것으로 간주해 억울할 따름"이라고 전했다.

일부 기업은 중간 관리자급 주재원 물색에 실패하면서 연차가 적은 주니어급 직원에게 사실상 '강권'하는 사례도 있다. 대기업 전자부품사에 다니던 D씨는 지난해 여름 퇴사를 하고 삼성직무적성검사(GSAT)에 응시해 삼성 관계사에 신입사원으로 입사했다. 갑작스럽게 베트남 주재원 발령 통보를 받은 게 이직을 결심한 이유다. D씨는 "사실상 강제 발령"이었다면서 "베트남 발령은 사내에서 유배로 통하는데 지금 가면 언제 복귀할지도 미지수고 결혼도 걱정이라 가장 빠른 신입공채를 지원했다"고 털어놨다.

rejune1112@fnnews.com 김준석 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지