미혼여성에게도 많이 발생하고 있어 주의해야

과체중이나 비만, 자궁근종 발생 3배 증가시켜

근종의 발생 위치에 따라 치료 및 수술법도 달라

[파이낸셜뉴스] 불룩해진 아랫배를 빼기 위해 다이어트를 해도 빠지지 않는다면 살이 찐 것이 아니라 '자궁근종'일 수 있다.

과체중이나 비만, 자궁근종 발생 3배 증가시켜

근종의 발생 위치에 따라 치료 및 수술법도 달라

기혼여성 아니더라도 자궁근종 생길 수 있어

자궁은 임신과 출산에서 가장 중요한 역할을 하며 조직의 대부분이 근육층으로 이뤄져 있다. 이러한 근육에 비정상적인 혹이 생기는 질환을 자궁근종이라고 한다.

이 질환은 가임기 여성의 25~35%에서 발견되고 35세 이상에서는 발생 빈도가 40~50%에 이를 만큼 흔하다. 지난 2017년부터 5년간 통계를 살펴봐도 60%나 증가할 만큼 환자 수도 꾸준히 늘고 있기 때문에 의심 증상이 있다면 빨리 검진을 해보는 것이 좋다.

권소정 노원을지대병원 산부인과 교수는 “자궁근종 원인은 여성호르몬인 에스트로겐과 연관이 있는 것으로 알려져 있다”며 “초경 시기가 10세 이전이라면 근종 발생률도 높아지고, 에스트로겐이 함유된 호르몬제 또는 건강기능식품 복용은 자궁근종의 발생 위험뿐만 아니라 기존 근종의 크기도 키울 수 있다”고 말했다.

권 교수는 “과체중, 비만은 자궁근종을 3배 가량 증가시킬 뿐만 아니라 당뇨병이 있다면 체질량 지수와 관계없이 발생률이 늘어나는 만큼 평소 건강관리가 중요하다"고 강조했다.

흔히 자궁근종은 기혼여성에게서 잘 생기는 것으로 오해하지만 기혼 여부와는 직접적인 연관성은 없다. 오히려 기혼여성보다 산부인과 정기검진을 받을 기회가 적은 미혼여성이 안일하게 생각하다 적절한 치료 시점을 놓치는 경우가 많다.

특히 자궁근종은 무증상이 많아 무심코 지나치기 쉽다. 다만 △생리 기간이 아닌데 출혈이 있는 경우 △생리 2~3일째 양이 많거나 생리통이 심해지는 경우 △주위 장기를 눌러서 생기는 통증 △복부 팽만감 △아랫배만 볼록하게 나온 경우 △누웠을 때 혹이 만져지는 경우 △골반통 등 증상이 3개월 이상 지속된다면 검진과 치료를 받아야 한다.

위치에 따라 치료법 달라..로봇수술 정교해

자궁근종이 발견됐다고 해서 곧바로 수술적 치료를 하는 것은 아니다. 대부분 6개월에서 1년 단위로 초음파 검사를 하며 추적관찰을 한다. 그러나 자궁근종이 빨리 자라거나 출혈 통증 등 증상이 너무 심할 경우, 향후 임신에 방해되는 경우, 악성종양으로 발전할 가능성이 있다면 반드시 치료해야 한다.

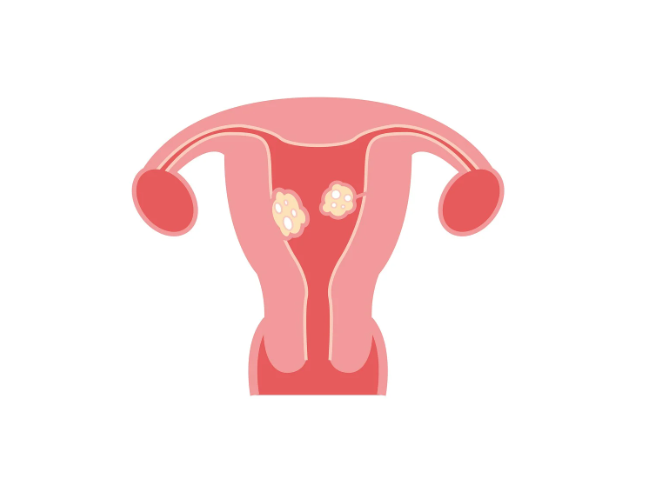

근종의 위치에 따라서도 치료법은 달라진다. 자궁근종의 종류는 크게 세 가지다. 자궁내막에 가까운 ‘점막하 근종’, 근육층 내에 있는 ‘근층 내 근종’, 자궁의 바깥쪽에 가까우면 ‘장막 하 근종’으로 구분한다.

이중 점막하 근종은 전체 자궁근종에 5%가량을 차지한다. 자궁내막 바로 아래 근육층에서 발생해 안쪽으로 돋아나는 특징을 가져 임신에 방해가 될 가능성이 크다. 만약 임신을 계획하고 있다면 자궁내시경 절제술로 근종을 제거해야 한다. 수술은 당일 입원해 30분 내외로 이뤄져 환자들의 부담도 적은 편이다.

근층 내 근종이나 장막 하 근종은 수술적 치료가 필요하다. 개복과 복강경의 장점만을 결합한 로봇수술을 주로 시행한다. 로봇수술 기구는 막대형의 기존 복강경 도구를 손목 관절형으로 업그레이드한 형태다.

직선 곡선에 그쳤던 기존과 달리 540도 회전이 가능해 복강 내 어느 부분이라도 빠르게 접근할 수 있다. 특히 부인과 질환 로봇수술은 절개 범위가 작고, 섬세한 조작이 가능해 자궁의 기능과 가임력을 최대한 보존할 수 있다. 더불어 출혈과 통증을 줄일 수 있어 선호하는 추세다.

권 교수는 “치료 방법은 근종의 위치, 환자의 나이, 폐경 여부, 증상 유무, 근종의 변화 양상, 출산 계획, 자궁 보존 희망 여부 등에 따라 결정된다"며 "수십년 전만 해도 자궁근종이 크거나 개수가 많은 경우 자궁적출까지 고려해야 했다”고 설명했다.

그는 “하지만 최근에는 로봇수술로 자궁 손상을 최소화하면서 자궁근종을 정확히 제거하고 자궁벽을 재건할 수 있는 만큼 산부인과에 오는 것을 주저하지 말고 적정한 치료를 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지