[파이낸셜뉴스] '영화 시장의 모든 문제는 OTT 때문이다. OTT 때문에 관객은 극장에 안 가고, 특정 장르가 흥행이 안 되며, 좋은 기획안이 들어오지 않고, 개봉작 상영 기간이 짧아지고.' 이른바 ‘만물 OTT 기원설’이다.

이 가설은 영화계에 점점 사이비 교리가 되고 있다. 만우절 농담 같겠지만 진짜다. 누군가 포교하려고 들 때 대응법을 소개한다.

△ 주장 1. 관객은 OTT에서 영화가 나오길 기다린다. 그러므로 극장용 영화를 만들어야 한다.

영화사 임원이 이런 주장을 한다면 그자가 바로 사이비다. 실체가 없는 주장이기 때문이다.

대응법은 사이비에게 조언을 구하라.

“그 영화를 보지 않고도 어떻게 구별할 수 있을까요?” 사이비들은 평점, SNS, 뉴스, 예고편 등이라고 답할 것이다. 그게 뭐든 OTT 때문이 아니라고 자백한 것이다.

관객은 항상 극장용 영화(Cinema)를 구별했다. 즉 극장용과 OTT용으로 구별하는 건 새삼스러운 일이 아니다. 중요한 건 관객이 그 영화를 보지 않고도 구별한다는 점이다.

어떻게 가능할까? 영화는 대표적인 경험재다. 즉, 입장권을 구매해서 경험해야만 가치를 알 수 있고, 그래서 대규모 광고를 구매 정보로 더 활용한다(필립 넬슨, 정보와 소비자 행동, 1970). 따라서 관객이 어떤 영화를 OTT에 나올 때까지 기다린다면, 그건 ‘영화사의 마케팅’ 때문이다.

조언을 더 구하라. “영화관용 영화는 어떤 장르인가요? ‘기생충’이나 ‘헤어질 결심’은 영화관용인가요 OTT용인가요?” 그들이 말하는 ‘극장용 영화’가 얼마나 실체가 없는지 자백할 것이다.

△ 주장 2. 관객은 OTT로 아무 때나 볼 수 있기 때문에 극장에 오지 않는다. 그러므로 프리미엄 상영관으로 차별화해야 한다.

극장 임원이 이런 주장을 하면 사이비로 의심해야 한다. 골프존이나 게임존 같은 ‘대실 사업’을 추진해도 의심해야 한다.

대응법은 관객의 황금 시간대를 찾으라.

관객이 OTT로 관람하는 영화의 한계비용은 0원이다. 유일한 비용은 OTT로 영화를 보느라 ‘다른 일’에 사용하지 못한 ‘시간’이다(맨큐, 맨큐의 경제학, 2023). ‘다른 일’에는 ‘극장에서 영화를 보는 일’도 포함된다. 즉, OTT와 극장의 황금 시간대가 겹쳐야 서로 경쟁 관계다.

극장의 황금 시간대는 주말 11시~18시이다. 반면 OTT의 황금 시간대는 ‘없다’. ‘요일이나 시간에 무관’하게 보기 때문이다(영진위, 영화소비자 행태조사, 2022-2023).

OTT의 경쟁 상대는 누구일까? OTT의 소비 패턴은 IPTV, 케이블, 지상파TV 등 TV 플랫폼과 정확하게 겹친다. 관객은 OTT와 극장을 고민하는 게 아니다. TV냐 OTT냐를 고민한다.

그런데도 프랜차이즈 극장이 OTT와 편의성 경쟁을 하겠다면 말릴 이유는 없다. 더 편한 동선과 더 넓은 좌석 공간은 극장을 즐겁게 체험할 수 있다.

문제는 프리미엄 전략, 정확하게 표현하면 ‘안티-이코노미석’ 전략이다. 더 큰 스크린에서 봐야 ‘제대로’ 보는 거라고 강조한다. 좌석도 흔들고 물도 뿌려서 더 ‘실감 나게’ 보라고 한다. 시간을 더 비싸게 파는 것이다. 영화를 마치 테마파크의 놀이기구처럼 ‘움직이는 영상’(movie)으로만 여겨서 그렇다.

그래도 개봉작에게 더 좋지 않냐고? 개봉작을 프리미엄 상영관용으로 마케팅했다고 치자. 관객은 기왕에 ‘가장 좋은 좌석’에서 보고 싶다. 가장 좋은 좌석은 프리미엄 상영관일수록 예매가 더 어렵다. 더 비싼 상영관이 대안이다. 그마저도 힘들면 일반 상영관에서 볼까? 아니다. 그럴 바엔 OTT에 나올 때까지 기다린다. 개봉작은 흥행을 멈춘다. ‘듄: 파트2’가 딱 그런 사례다.

△ 주장 3. 관객은 OTT 구독료가 저렴하기 때문에 비싼 극장에 덜 간다.

일단 그렇다 치고. 그런데 진짜로 OTT 구독료가 영화관 입장권보다 더 저렴할까?

대응법은 계산기를 두드리라.

연간 영화관 입장료는 5.1회 x 1만5000원, 7만 6500원이다. 연간 넷플릭스 스탠다드 구독료는 12회 x 1만3500원, 16만 2000원이다.

비싸다고 하니까 사실인지 확인했을 뿐, 사실 뭐가 더 비싸고 저렴하냐는 별로 중요하지 않다. 관객은 어떤 영화를 볼지 말지 요금으로 결정하지 않기 때문이다.

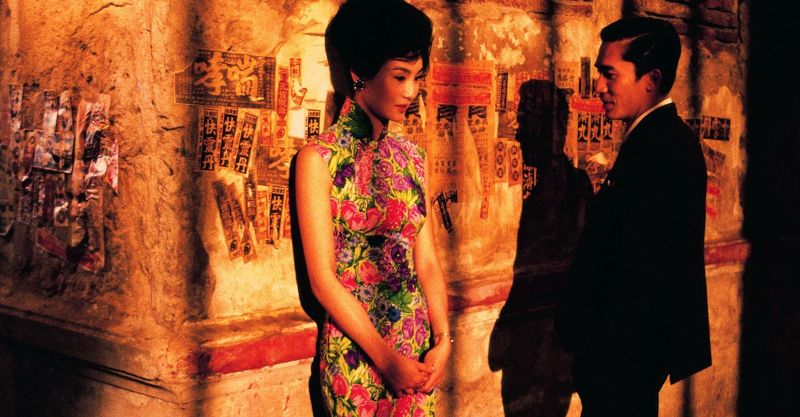

보고 싶은 작품(Film)은 역대 최고가의 요금이더라도 기꺼이 지불하며(아바타: 물의 길), 몇 번을 재상영해도 매번 지불한다(화양연화). 보기 싫은 영화는 아무리 대작이라도 안 보러 가고, 할인쿠폰을 줘도 보러 가지 않으며, 당연히 OTT로도 보지 않는다.

솔직히 이런 대응법들은 필요도 없다. ‘만물 OTT 기원설’은 질문 하나면 깨진다. “OTT가 없어지면 모든 문제가 해결되는가?” 그럴 리가 없잖은가.

왜 이런 사이비 교리가 영화계에 퍼지는 걸까? 관객을 믿지 않아서다. 관객이 코로나19 때문에 잠시 사라진 건 사실이다. 그런데 관객 34%가 ‘코로나 이전의 생활 패턴으로 돌아가서’ 극장 관람 횟수가 증가할 것이라고 답했다(영진위, 영화소비자 행태조사, 2023).

연간 관객으로 환산하면 작년보다 7000만 명이 더 증가할 수 있다. 최근 천만 영화가 연이어 나온 이유와 무방하지 않다. OTT만 붙들고 엄한 핑계를 댈 때가 아니다. 마케팅을, 극장을, 작품을 바꿀 때다. 관객을 믿을 때다. 불신 지옥, 시네마 천국.

jashin@fnnews.com 신진아 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지