2만8600개 기업 참가…5일 폐막

혁신 신제품 홍보·경쟁 한판승부

중앙亞·남미 바이어들 많이 찾아

새 거래처·아이템 발굴에 구슬땀

혁신 신제품 홍보·경쟁 한판승부

중앙亞·남미 바이어들 많이 찾아

새 거래처·아이템 발굴에 구슬땀

【파이낸셜뉴스 광저우=이석우 특파원】 "캔톤 페어(중국수출입상품교역회)에서 찾지 못하면 구매할 곳이 없다." "혁신적인 신제품을 한자리에서 가격과 품질까지 확인할 수 있어 바이어들에게는 빼놓을 수 없는 기회이다." "새 아이템이나 거래처를 발굴하고 전 세계 바이어와 품목들을 한꺼번에 만날 수 있어 매년 참석한다."

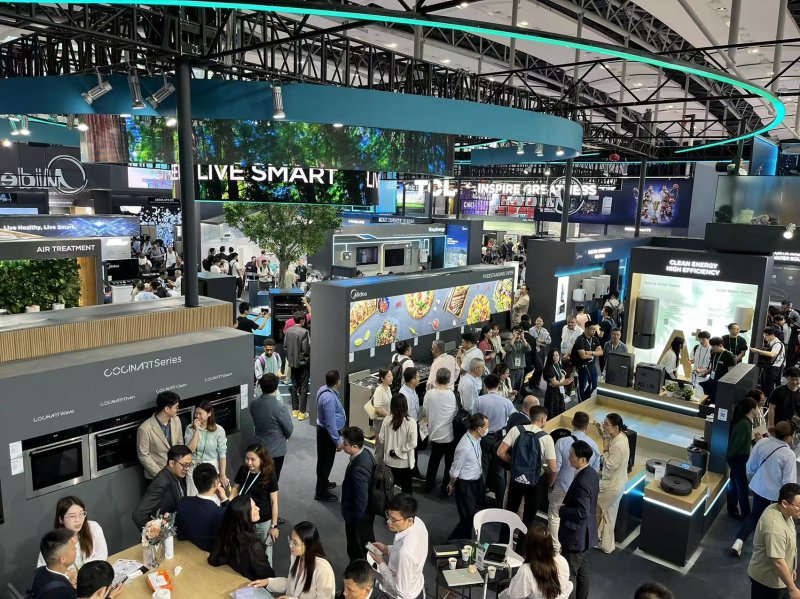

5일 폐막한 135회 캔톤 페어 현장에서 만난 멕시코와 두바이, 캐나다 바이어들의 소감이다. 지난 4월 15일 중국 광둥성 성도 광저우시 하이주구에서 개막한 캔톤 페어는 전 세계에서 40여만명의 바이어들이 참석한 가운데 성황리에 막을 내렸다. 코로나19 이전 모습을 재현, 세계 최대 무역박람회라는 명성을 확인할 수 있었다. 광저우는 '세계의 공장'으로 불리는 중국에서도 제조업의 허브라는 위치를 지켜왔다. 우스갯소리로 '핵폭탄을 제외하고 모든 물건을 구할 수 있는 곳'으로 표현되기도 한다.

■참가기업만 2만8600여곳

전시장 총면적은 155만㎡, 축구장 210개 규모다. 총 2만8600여개 기업이 참가했다. 외국 기업들의 전시가 허용된 국제관(수입제품관)에는 한국 등 50개 나라에서 680개 업체가 참가했다.

캔톤 페어에 부스를 만들 수 있다면 그 자체로 상품성을 인정받는 것이어서 부스 확보를 위한 중국 현지 업체들의 경쟁이 뜨거웠다. 부스를 얻지 못한 중국 일부 기업 직원들은 행사장에 팸플릿과 모형 등을 들고 나와 해외 바이어들을 붙잡으려 애쓰고 있었다. 부스를 확보한 업체들에 연락해 권리금을 줄 테니 장소를 양보해 달라는 요구를 하기도 하고, 공간을 내어 자사 제품을 홍보할 수 없느냐는 부탁을 해 오기도 했다.

올해 행사의 특징은 중앙아시아와 아프리카, 남미 등 제3세계 바이어들을 더 많이 볼 수 있었다는 점이다. 코로나19 전과 달리 확연하게 두드러진 모습이다. 미국 등 북미와 유럽 쪽 바이어 수가 아직 이전 수준을 회복하지 못한 영향도 있지만 제3세계 바이어들이 크게 늘어난 탓이다. 실제 캔톤 페어 조직위원회는 "중앙아시아 등 '일대일로'(육상·해상 실크로드) 연관국가들의 바이어 수가 전체 해외 바이어의 64%를 차지한다"고 설명했다.

■31개 한국기업 기술력 과시

국제관에는 우리나라를 비롯해 튀르키예, 미국, 독일, 영국 등 50개 국가에서 680여개 업체가 부스를 차리고 한판승부를 벌였다. 캔톤 페어는 중국이 자국 제조업체들의 수출을 늘리기 위해 1957년 시작한 전시회다. 그러다 2007년부터는 해외기업의 상품 전시도 일부 허용했다. 우리나라는 2007년부터 코트라가 발빠르게 부스를 확보, 중소기업 제품을 세계 바이어들에게 알리는 자리로 활용해 왔다.

국제관에 있는 한국관에서는 전자제품과 차량 부품, 기계기업 등 31개 기업이 61개 부스에서 우리 상품과 기술력을 알렸다.

현장에서 바이어들에게 직접 짜낸 사과주스와 오렌지주스 등을 제공한 엔유씨전자의 임지수 중국 총괄팀장은 "중국산 품질이 많이 올라왔다. 가격도 저렴하다. 그러나 여전히 우리 제품이 잘나가는데 이유는 기술력 차이다"라며 자신감을 보였다. 엔유씨전자는 스마트 주서기, 원액기 등을 생산하고 있다. 임 팀장은 "기존 믹서기와 달리 서서히 눌러서 과일 원액을 짜내는 원액기 등이 중국 시장에서도 반향을 얻고 있다"고 말했다. 많은 한국산 소형 가전들이 중국산에 밀리고 있지만 차별적 기술력으로 중국 등에서 시장을 넓혀나가고 있다는 게 임 팀장의 설명이다.

다른 부스에서 만난 맥선의 함광호 대련 매니저는 "캔톤 페어에 수년째 참가해 오고 있다. 전 세계 바이어들을 한꺼번에 만날 수 있어서 큰 기회가 된다"고 말했다. 부탄가스, 휴대용 가스레인지 제조기업인 맥선은 중국에서는 마이센금속으로 더 알려져 있다. 맥선은 지난해 캔톤 페어에서 만난 해외 바이어들을 통해 아프리카 수출을 크게 늘렸다. 아프리카 일부 지역에서 전력과 연료 공급이 부족해지면서 취사용으로 맥선의 휴대용 가스레인지가 불티나게 팔린 것이다.

june@fnnews.com

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지