조선 후기 혜암이라는 의원이 있었다. 원래 이름은 황도연(黃度淵)이고 호가 혜암(惠菴)이어서 보통 혜암이라고 불렀다. 혜암은 한때 벼슬길에 올랐으나 정사에서 그 뜻을 펼치지 못하여 재야에 물러나 의업에 종사했다.

혜암은 살아생전 여러 가지 방약서를 지었다. 그러나 이름을 남겨놓지 않은 것들도 많아서 사용하는 이들이 누구의 저서인 줄도 모르는 것도 있었다. 혜암은 의술이 뛰어났음에도 불구하고 그만큼 겸손했다.

혜암이 저자명을 남긴 저서에는 <의방활투(醫方活套)>가 있다. ‘활투(活套)’란 이름은 사냥을 할 때 새끼나 칡덩굴로 고를 내서 만든 올가미나 덫을 의미한다. 한마디로 말하면 처방으로 병을 잡는 올가미라는 의미다. <의방활투>는 책이 간략하고 시술 범위가 넓으며 조리가 밝게 드러나서 다른 의원들이 한번 보면 모두 증을 살펴서 쉽게 치료할 수 있었다.

그러나 시중에 나와 있는 활투는 몇 권 없었다. 그래서 의원들은 의방활투를 더 찍어내 주기를 혜암에게 간청했다. 특히 젊은 의원들은 “의학에 뜻을 두거나 공부하지 않는 자들이라도 혜암공의 의서를 한 권 정도는 가지고 싶어 합니다.”라고 사정했다.

그러자 혜암은 “책은 가히 전해야 하나 그것이 활용되는 것은 사람에게 달려있으니 반드시 배포하려고 힘쓸 필요가 없습니다. 또 치료하고자 하는 사람들이 본초서를 읽지 아니하고 처방만을 헛되이 따르면 어찌 그 의서의 의미를 족히 다한다고 볼 수 있겠습니까. 제 <의방활투>가 세상의 병자를 구하는데 공이 있을 수 있으나, 공부하지 않는 자들에게는 오히려 애매모호하여 잘못 사용될까 두렵소이다.”라고 사양했다.

혜암은 조선 후기 사람으로 조선 중기의 허준보다 늦은 시대에 활동을 했다. 조선 후기에는 당연히 <동의보감>이 최고의 의서로 알려져 있었다. 그런데도 혜암은 허준의 <동의보감>을 보다 간결하게 정리하고 가감을 해서 책을 한 권 지었다. 바로 <의종손익(醫宗損益)>이었다.

제자가 “스승님은 어찌하여 최고의 의서인 동의보감을 더욱 간추리신 겁니까?”라고 물었다.

그러자 혜암은 “옛날이나 지금이나 천하의 이치는 한 가지일 뿐이지만, 사람의 병은 수만 가지로 다르고, 약도 사람의 병에 따라 그 용법이 한 가지가 아니다. 더구나 땅의 풍토와 남쪽과 북쪽의 환경이 서로 다르고, 사람의 타고난 체질에 따라 따뜻한 성질의 약제와 찬 성질의 약제가 각기 적합성이 있으며, 특히 과거와 지금의 상황이 변화하여 큰 차이가 있다. 그래서 옛 것에 부합하면서도 잘못된 것을 덜고 부족한 것은 보충하고자 한 것이 내가 의종손익을 저술하게 된 의도이다. 내가 책명에 ‘손익(損益)’으로 지은 것은 이러한 이유다.”라고 답을 했다.

혜암은 또한 의술에 있어서도 항상 간결함을 추구했다. 그래서 의서도 간결해야 환자를 치료함에 있어서 막힘이 없을 것이라고 믿었다. 혜암이 지은 본초서로 <손익본초(損益本草)>가 있는데, 이 책은 본초의 종류를 정리해서 칠언절구로 약성가로 해서 외워두었다가 언제라도 쉽게 떠올려 사용할 수 있도록 만든 것이다.

예를 들면 당귀의 약성가는 ‘當歸性溫主生血(당귀성온주생혈) 補心扶虛逐瘀結(보심부허축어결)’과 같이 칠언절구로 만들어져 있어서 쉽게 외울 수가 있었다. 해석을 해 보면 ‘당귀는 성질이 따뜻하고 혈액을 생성해내는 것을 주한다. 심장을 보하고 허손된 것을 북돋아 주며 어혈을 몰아낸다.’라는 내용이다.

혜암이 지은 책들이 늘어나자 주변의 많은 의원들은 혜암에게 지금까지 저술한 책을 한꺼번에 모아서 출판을 해 달라고 사정을 했다. 특히 인쇄업을 하는 혜암의 친구의 요청은 더욱 간절했다.

혜암의 친구는 “자네가 죽고 나면 남은 것은 자네의 의술이 담긴 책뿐일 것일세. 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다면 자네는 죽어서 책을 남기는 것이니 그래도 자네가 살아있을 때 일목요연하게 정리를 해야 하지 않겠는가?”하고 사정을 했다.

그러자 혜암은 “나는 지금 의술에 있어서 준거(準據)가 되는 원칙은 전해줄 수 있으나 그 실력의 교묘함은 책으로는 전해주기 어려우니 어찌하란 말인가. 가령 해낸다고 하더라도 읽는 사람들이 거듭 밝히지 못한다면 그 교묘함이 무슨 도움이 있겠는가?”하고 사양했다.

혜암은 어느 날 꿈을 꿨다. ‘꿈속에서 의원들이 자신이 지은 책들을 모아서 탑을 쌓는데, 어느 정도 높이가 올라가면 여지없이 무너지는 것이다. 의원 누구 한 명이라도 모든 책을 튼튼하게 탑을 쌓아 올리는 이가 없었다. 그러면서 모두들 도와달라는 듯이 혜암을 쳐다보는 것이다.’ 혜암은 괴이한 꿈이구나 하고 생각하고서는 ‘그 의서(醫書) 탑을 내가 아니면 쌓을 수가 없겠구나.’라고 결심을 했다.

혜암은 자신이 지은 여러가지 의서 가운데 매우 빼어난 것들을 모아 한 책으로 엮어서 모으기로 작정했다. 그래서 <의방활투>와 함께 지금까지 저술했던 책들을 모았다. 그러나 당시 나이가 벌써 77세여서 스스로 책을 새롭게 베끼고 정리를 할 수가 없다.

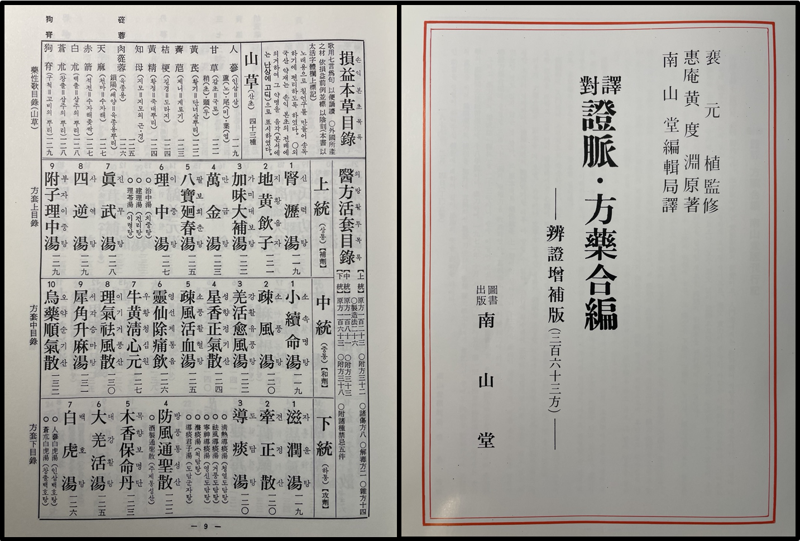

혜암은 아들 황필수(黃必秀)를 불렀다. “나는 이미 늙어버렸다. 이제 이 일을 네가 해야겠다. 내가 시키는 대로 하거라. 책의 형식은 왕인암의 <본초비요>, <의방집해> 두 책을 합쳐서 편집한 그 법을 모방하도록 하거라. 그리고 <손익본초>를 먼저 싣고, 다시 용약강령, 구급법, 금기 등의 목차를 더하도록 하거라. 그리고 애초부터 전례가 없지만 문(門)을 나누고 3통(統)으로 차등을 두어 보익(補益), 화해(和解), 치료(治療)하는 세 가지 품목으로 나타내서 치료하는 자들로 하여금 책을 펴 보면 모두 쉽게 치료할 수 있도록 하거라. 책 이름은 <방약합편(方藥合編)>이라고 짓도록 해라.”라고 당부했다.

책의 의미는 처방[方]과 약[藥]을 합쳐서 한권으로 편찬한다[合編]는 것이다. 황필수는 아버지의 뜻에 따라서 기존의 책들을 모아서 정리를 시작했다. 편찬 과정을 모두 혜암의 관리, 감독하에 이루어졌다. 그런데 편찬일이 절반도 되지 못했을 때에 혜암은 우연히 병에 걸려고 말았다.

혜암은 아들을 불러 “내 병은 나을 수가 없을 것 같구나. 약으로도 생을 연장할 수가 없을 것 같다. 옛말에 명의는 병을 완전히 잘 고친다고 해서 양의십전(良醫十全)이라고 했는데, 이 말은 반대로 명의라면 환자가 죽을 날도 잘 알아야 하는 법이다. 이 아비가 없더라도 네가 <방약합편>의 편찬을 잘 마무리하도록 하거라.”하고는 처방 약을 먹지 않았다.

아들 황필수는 곁에서 흐느껴 울었다. 마침내 혜암은 1884년 8월에 세상을 떠나고 말았다. 아들은 장례를 치르고서도 슬픔에 잠겨 차마 편찬 일을 지속할 수가 없었다. 아버지의 책을 도저히 읽을 수가 없었다. 하물며 어찌 감히 아버지가 전하는 바를 글로 옮겨 베낄 수 있겠는가.

그러나 주변의 의원들의 지속적인 요청으로 다음 해 2월에 눈물을 머금고 편찬 작업을 마치게 되었다. 그러나 일을 마치고서도 아버지의 기존 저술을 옮겨 적고 편찬함에 오류가 있을 것을 생각하니 아버지만큼 훌륭하지 못함을 애석해했다.

사람들은 <방약합편>이 혜암의 마지막 서적이라 여기고 앞다투어 빨리 보고자 했다. 그러나 초판이 후 간행된 책들은 목판의 글자들이 마모되어 목판활자 글자를 읽을 수가 없었다. 그러던 중 인쇄업을 하는 혜암의 친구는 비용을 아끼지 않고 다시 목판활자 작업을 해서 다시 새롭게 출판을 했다. 혜암의 친구 또한 그만큼 방약합편(方藥合編) 가치를 높게 둔 것이다.

사람들은 <방약합편>을 손에 들어 펼쳐보고서는 감탄해 마지않았다. 지금까지 모든 처방과 약재가 이처럼 일목요연하게 정리되어 있는 서적은 결코 없었다. 실제로 의술을 전혀 공부하지 않은 자라도 펼쳐보면 바로 처방을 할 수 있을 정도였다. 그래서 <방약합편> 때문에 돌팔이 의원도 많이 생겨날 정도였다.

의원들은 혜암을 두고 “옛 사람이 말한 좋은 재상이 되지 못한다면 좋은 의원이 되기를 원한다는 말이 바로 혜암을 두고 한 말이로구나.”라고 칭송했다.

혜암의 <방약합편>은 지금도 한의사들이 처방을 할 때 환자를 앞에 두고서도 가장 많이 들춰 보는 사전과 같은 처방 모음집이다. 그만큼 빠르게 환자의 병증에 적합한 처방을 찾을 수 있다. <방약합편>은 조선후기에 출간된 최고의 전문 처방서가 되었다.

* 제목의 〇〇〇〇은 ‘방약합편(方藥合編)’입니다.

오늘의 본초여담 이야기 출처

<방약합편> 〇 方藥合編源因. 嗚呼, 先君子惠庵公, 所著方藥書甚富, 皆不留姓氏, 但令施治者, 捷於奇中, 公人而忘己者, 蓋如此也. 中有活套一書, 書簡施博, 條理明暢, 人一見之, 皆可按證而治. 雖素所未攻者, 無不欲蓄一本, 病於印發不給. 於是, 坊人謀鋟兼本, 來告于公, 公曰, 書固可傳, 用之在人, 不必騖廣. 且人不讀本草徒法, 何足以盡活套哉. 此余之志切救世, 而亦猶恐疑似致誤也, 坊人之請益勸, 而酬世之志, 終不可遏也. 公年巳七十有七, 不可以自抄, 命子傳書. 書例倣汪訒庵, 本草備要, 醫方集解合編之法, 先之以損益本草, 復益之以用藥綱領, 乃救急禁忌等十數種, 命之曰, 方藥合篇. 役未及半, 公偶感疾曰, 吾病其未起矣. 藥不可以延生. 良醫十全 在乎識其死生已, 竟不服藥, 以是年八月十七日下世. 嗚呼慟哉, 嗣子繼世, 尙不忍讀父之書, 況敢抄父之所傳乎. 坊人入梓中掇, 亦不可不念. 旣葬後二月, 拭涕卒業而歸之, 金根之誤, 在所難免. 亦無款識, 盖追先志之不欲以醫名世也. 略述顚末 以寓感慕. 嗚呼 覽者想公婆心. (아! 선친이신 혜암공이 그 방약서를 지은 것이 심히 많으나, 모두 성씨를 남겨놓지 아니한 것은 다만 치료를 시행하는 자로 하여금 뛰어난 중에도 빠르게 하고자 함이니, 공인이지만 세상에 드러내고자 하는 욕망을 잊음이 대저 이와 같았다. 그 중에 <의방활투> 1권이 있으니, 책이 간략하고 시술 범위가 넓으며 조리가 명창하여 다른 사람들이 한번 보면 모두 증을 살펴서 치료할 수 있다. 비록 본래 전공하지 아니한 자라도 한 권을 가지고자 하지 않음이 없으니 인쇄가 넉넉하지 않음에 아파하였다. 이에 동네 사람들이 모의하여 겸본을 찍자 하여 와서 공에게 알리니, 공이 말하기를 “책은 가히 전해야하나 그것이 쓰이는 것은 사람에게 달려있으니 반드시 넓게 배포하려고 힘쓸 필요가 없다. 또 치료하고자 하는 사람들이 <본초>를 읽지 아니하고 법만 따르면 어찌 그 <의방활투>를 족히 다하겠는가. 이것은 나의 뜻이 세상을 구하는 데에 간절하나, 또 오히려 애매모호하여 잘못 이해하는 것이 두렵다.”라고 하였지만, 마을사람들의 청이 더욱더 많아지고, 세상에 보답하고자 하는 그 마음을 결국 막을 수가 없었다. 공의 나이가 이미 77세가 되어서 스스로 베끼고 정리할 수가 없으므로, 아들에게 책을 전하기를 명하였다. 책의 차례는 왕인암의 <본초비요>, <의방집해> 두 책을 합쳐서 편집한 그 법을 모방하여 <손익본초>를 먼저 싣고, 다시 용약강령, 구급, 금기 등의 십 수종을 더하여 명명하여 가로되, 방약합편이라 하니라. 일이 절반도 하지 못했을 때에 공이 우연히 병에 걸려 말하기를, “내 병은 일어날 수가 없다. 약으로는 생을 연장할 수가 없다. 양의십전이라 함은 병자의 생사를 이미 아는 것이다.” 하시고는 약을 드시지 않으시니, 마침내 그 해 8월 17일에 세상을 하직하니라. 아! 슬프다! 아들이 그 일을 이음에 오히려 차마 아버지의 책을 읽을 수가 없거늘, 하물며 감히 아버지의 그 전하는 바를 어찌 옮겨 베끼겠는가. 하지만 마을 사람들이 새기는 것이 중단되는 것도 생각하지 않을 수 없음이라. 이미 장례를 다 치른 후 2월에 눈물을 닦고 일을 마치고 돌아갔으나 옮겨 적음에 오류가 있음을 면하기 힘듦이라. 또한 도장을 찍지 않으니 대저 의로써 이름을 세상에 드러내고자 하지 않은 선친의 뜻을 따름이라. 지금까지 전말을 간략하게 적어서 아버지의 마음을 본받고자 담았다. 아! 이것을 보는 사람은 공의 노파심을 생각할지어다.)

<의방활투> 醫方活套原序. 往余旣輯羣書之可合時用者, 以爲醫門之指南矣. 行之未幾, 讀者往往稱賞, 特未素攻者, 猶不敢爲之汎應, 而滋惑焉. 於是乎, 坊友有要余求合璧者, 余曰嗟乎, 今夫天下之事, 規矩可傳而其巧難傳, 豈可以一時私見, 以窮天下之萬變哉. 藉令爲之, 其人之不能申明, 雖巧奚益. 辭又不得, 乃敢集諸方之尤著者, 以爲活套之萬一, 其藥則隨宜增減, 其治則臨症先後, 或十病而同一方, 或一方而合羣劑, 初不可援例, 分門次爲三統, 以見補和攻之三品, 別爲鍼線, 使學者, 開卷而該兼治. 此雖古人之不傳, 亦可爲對投之一例, 因是推究, 庶其汎應, 而入門矣. 編旣成, 聊以副求讀者, 謂何. 請質于大方家. 己巳孟秋下澣, 惠庵書于游藝室. (의방활투 원서. 전에 내가 이미 여러 서책들 가운데 세상에 부합할 수 있는 것들을 모아 편찬하여 의문의 지침으로 삼았더니, 간행된 지 얼마 되지 않아 읽은 자들이 왕왕 기뻐하며 칭찬하였으나 본디 의학을 전공하지 아니한 자들은 오히려 감히 널리 응용하지 못하여 혼란이 더하여졌다. 이에 출판업자 친구가 내게 적절하게 모아 편찬해 주기를 요청하였다. 나는 “아, 지금 천하에 일이란 것이 준거가 되는 원칙은 전해줄 수 있으나 그 실력의 교묘함은 전해주기 어려우니 어찌 한 때의 사견으로 천하의 온갖 변화를 다 드러낼 수 있겠는가. 가령 해낸다고 하더라도 그 사람들이 거듭 밝히지 못한다면 교묘히 한들 무슨 도움이 있겠는가?”하고 사양하였으나, 계속 사양할 수는 없어 감히 여러 의서 가운데 매우 빼어난 것들을 모아 만에 하나에라도 활용되도록 하였다. 그 약은 적당함에 맞게 증감하였고 그 치료는 증상에 따라 선후를 두었으며, 10가지 병에 같은 1가지 처방을 쓰기도 하고 혹은 1가지 처방에 여러 방제를 합하기도 하였다. 애초부터 따를 전례가 없어서 문을 나누고 3통으로 차등을 두어 보익, 화해, 치료하는 세 가지 품목으로 나타내고, 별도로 침선을 두어 배우는 자들로 하여금 책을 펴 보면 모두 치료할 수 있도록 하였다. 이것은 비록 옛사람이 전해준 것은 아니지만 또한 대증투약의 일례가 될 것이니, 이 책을 미루어 끝까지 연구해 나간다면 널리 응용하여 의문에 들어올 수 있을 것이다. 책이 이미 완성되어 이 책을 구하여 읽는 자들에게 부족하나마 도움이 되기를 바라나니, 일러 무엇하겠는가? 대방가들의 질정을 바란다. 기사년 맹추 하순 유예실에서 혜암이 쓰다.)

/ 한동하 한동하한의원 원장

pompom@fnnews.com 정명진 의학전문기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지