'낙태죄 폐지' 헌재 결정 5년째

입법 미뤄지며 제도 공백 상태

낙태 시기·방법 등 논의 올스톱

입법 미뤄지며 제도 공백 상태

낙태 시기·방법 등 논의 올스톱

한 여성이 자신의 낙태 과정을 담은 영상을 유튜브에 올리면서 낙태죄 입법지연 논란이 가열되고 있다. 여성 A씨는 지난달 27일 자신의 유튜브에 "임신 36주 차에 낙태 수술을 받았다"는 내용의 영상을 올려 경찰이 수사에 착수한 상태다. 문제가 된 임신 36주차 낙태는 헌법재판소가 제시한 허용 범위를 넘어서지만 국회가 보완 입법을 미루면서 입법 공백 상태에 빠졌다. 단순히 낙태 가능 시기를 둘러싼 쟁점 외에도 낙태의 방법 등 다양한 논의가 시급하다는 분석이다.

■ 법 효력 정지, 뱃속 낙태는 처벌 불가

21일 경찰에 따르면 보건복지부가 수사 의뢰한 36주 태아 낙태 영상과 관련해 서울경찰청 형사기동대가 수사에 착수했다. 태아가 자궁 밖으로 나온 뒤 낙태가 이뤄졌다면 살인죄 적용이 가능하다는 게 경찰의 판단이다. 조지호 서울경찰청장은 지난 15일 기자간담회에서 "36주는 태아가 자궁 밖으로 나와 독립 생활이 가능한 정도라는 전문가 의견이 있다"며 "일반적인 낙태 사건과 다르게 무게있게 수사할 계획"이라고 말했다. 앞서 임신 36주차에 낙태 수술을 받았다고 밝힌 유튜버가 이 과정을 영상으로 제작해 올리면서 논란이 제기됐다.

법조계에선 A씨의 사례에 대해 처벌 가능여부를 명확히 따지기 어렵다고 본다. 분만을 개시한 후 낙태할 경우 살해한 것으로 따져 처벌할 수 있지만, 아이가 뱃속에 있는 상태에서 낙태가 시행돼 사산한 상태로 나올 경우 현행법상 처벌 근거가 없기 때문이다.

형법에 규정된 낙태죄는 2021년부터 효력이 정지됐다. 헌법재판소는 2019년 4월 자기낙태죄 및 의사낙태죄에 대해 헌법불합치 결정을 내리면서 법률 개정 시한을 2020년 말로 정했다. 낙태의 예외를 명시한 모자보건법에 대해서도 허용 범위가 너무 제한적이어서 여성의 자기결정권을 과도하게 침해한다고 판단했다. 하지만 국회가 시한을 넘겨 지금까지 법 개정을 미루면서 모든 낙태가 합법화된 셈이다.

그러나 헌재는 해당 판결을 내리면서 모든 낙태를 허용해선 안 된다는 점을 명시한 바 있다. 당시 헌재는 "단순 위헌 결정을 내리면 임신 기간 전체의 모든 낙태를 처벌할 수 없게 됨으로써 용인하기 어려운 법적 공백이 생긴다"고 지적했다. 태아 보호를 근거로 1년 8개월여의 기간을 두고 기존 법을 계속 적용하도록 한 것이다.

■ 21대 국회서 관련 법안 모두 폐기

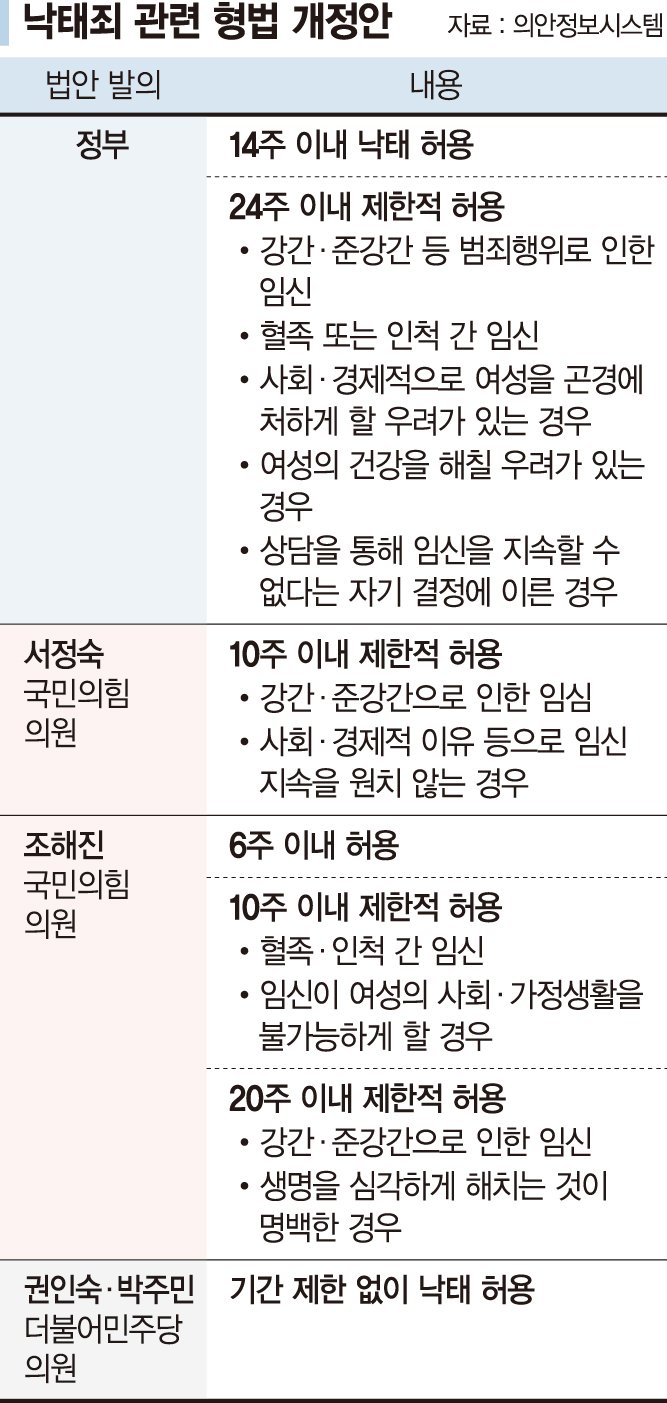

낙태 처벌 기준을 세우는 관련 법안은 지난 21대 국회에서 여러 차례 논의됐다. 하지만 관련 상임위에서 논의가 진척되지 못한 채 기한 만료로 모두 폐기됐다.

21대 국회 당시 국민의힘 조해진·서정숙 의원은 각각 임신 10주 이내의 낙태를 허용하는 내용을 담았다. 반면 더불어민주당 권인숙·박주민 의원은 낙태를 전면 허용하는 방안을 제안했다. 법무부가 제출한 정부안은 양측 입장의 중재안 성격이 담겼다. 법무부는 임신 14주 이내 낙태를 허용하고 24주 이내에는 일정 사유가 있는 경우 낙태를 가능하도록 하는 내용의 형법 개정안을 2020년 11월 입법예고했다. 아울러 약물 낙태에 대해서는 반대 입장을 냈다.

당시 법무부는 "헌재가 임신 유지와 출산 여부에 대한 결정 가능 기간을 임신 22주 내외에 도달하기 전으로 표현했고, 현행 모자보건법 시행령도 낙태 허용 기간을 24주 이내로 교정한 점 등을 고려했다"고 언급했다. 그러나 21대 국회가 종료되면서 기존 법안은 폐기됐다.

여성, 아동 사건을 대리해온 김재련 변호사는 "헌재가 기한을 제시했음에도 아무것도 하지 않은 국회의 직무 유기로 인해 일정 주수 이상 독자 생존이 가능한 태아가 보호받지 못하고 있다"고 비판했다.

김대근 한국형사법무정책연구원 연구위원은 "낙태에 대해 남여는 물론 종교계 등 보수·진보, 여성계 내 의견차 등이 복잡하게 얽혀 있다"며 "형법·모자보건법 등 입법 방식과 함께 약물 활용 등 낙태 방법 등에 대해서도 쟁점인 만큼 법안 발의가 시급하다"고 말했다.

unsaid@fnnews.com 강명연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지