기록이라는 것은 본질적으로 문자사회라는 한정된 범위 내의 현상이기 때문에, 문자 이전을 지칭하는 사전(史前)이라는 말도 쓴다. 문자에 기반한 연구의 한계를 인식한다면, 역사학은 문자 이전 또는 무문자 사회의 인생과 삶에 대해서 겸허한 생각을 해야 한다. 기록이라는 매체가 없는 삶의 진행은 기억에 의존할 수밖에 없다. 기록이라는 행위와 결과의 힘이 엄청남에 대해서는 재론의 여지가 없지만, 기록이 정착하는 과정을 생각하면, 그 반대의 경우도 고려해야 한다. 기록 맹신으로 인한 거짓 정보의 오염 상태가 가짜뉴스다.

정보 전달의 능력으로서 기억이라는 문제를 고려하는 학문의 대상이 신화와 전설이다. 삶의 의미를 발굴해낼 수 있는 대상으로서 신화와 전설이 갖는 힘은 결코 과소 평가될 수 없다. 단군에 관한 내용의 일부가 기록으로 남은 한계를 인정할 수밖에 없는 것도 현실이다. 기억에서 기억으로 시간을 격해서 이어지는 정보 전달 수단이 구술 전통이다. '구술전통'(Oral Tradition, 1965)의 출판으로 구술 연구의 역사적 방법론을 개척한 벨기에 출신 인류학자 얀 반지나를 읽어야 하는 이유가 있다. 이러한 문제의 중요성에 대해서 일찍이 '민간설화'라는 이름으로 주목했던 분이 손진태 선생이었다. 1927년부터 2년에 걸쳐서 손 선생은 '조선 민간설화의 연구'라는 제목으로 잡지 '신민(新民)'에 12회 연재했다. “민간에서 설화되는 전설, 동화, 고담, 잡설까지가 그 중에 포괄되는 것은 물론이지만 고대의 신화까지도 그것이 민간에 유행한다면 역시 민간설화 내에서 취급할 수 있다"고 주장했다. 그 연재물이 해방 직후 '조선 민족설화의 연구'라는 제목으로 간행된 손 선생의 역작인데, 현대를 살아가는 사람들에게는 화석화된 느낌으로 다가오는 점도 있다. 오늘 소개하는 내용은 살아있는 구전과 구전의 힘을 실감할 수 있는 실례로서, 일본의 오키나와현에 속한 인구 1700명의 요나구니(與那國)라는 작은 섬에 관한 이야기인데, 그 배경에는 제주도가 있다.

1477년 음력 2월 1일 13명을 태운 한 척의 배가 제주도 애월에서 출항했다. 목적지는 한양이었고, 적재한 화물은 궁궐로 가는 제주도의 진상품인 귤이었다. 추자도 인근에서 만난 사정없는 풍랑이 그들의 생사를 갈랐고, 2주일간의 표류 끝에 생존자 3명이 가까스로 목숨을 구한 곳이 요나구니 섬이었다.

영등제의 시작 날 출항을 독촉한 국가권력의 행사가 신성부정의 오염을 초래한 결과였을까? 성종실록 1479년 5월 16일자와 6월 10일자 2회에 걸쳐서 이에 관한 내용이 기록되어 있다. 국법을 어긴 죄상에 대한 강도 높은 취조가 선행되었음은 물론이다. 전자의 기록을 보완한 것이 후자라고 생각되지만, 양자 사이에 불일치하는 부분들도 있다. 실록의 기록을 부정하는 것은 아니지만, 실록에 남는 과정을 생각하면, 기록 내용에 대해서 부분적으로 의문을 갖게 된다. 왜냐하면, 3인이 귀국하는 과정에 유구국의 어전에서 보고한 내용과 불일치한 부분이 발견되기 때문이다. 유구 쪽의 기록인 '역대보안(歷代寶案)'에 의하면, 유구왕은 제주도에서 한양으로 봉납했던 물건의 내용을 질문했고, 세 사람은 의논 끝에 쌀이라고 거짓 보고했다. ‘제주도 쌀’이란 당시 조선에서는 상상할 수 없는 조합이었다. 왜 그들은 사실대로 보고하지 않았을까? 실록에도 의문점이 있지 않을까? 실록의 기록을 보완할 수 있는 구전이 있다.

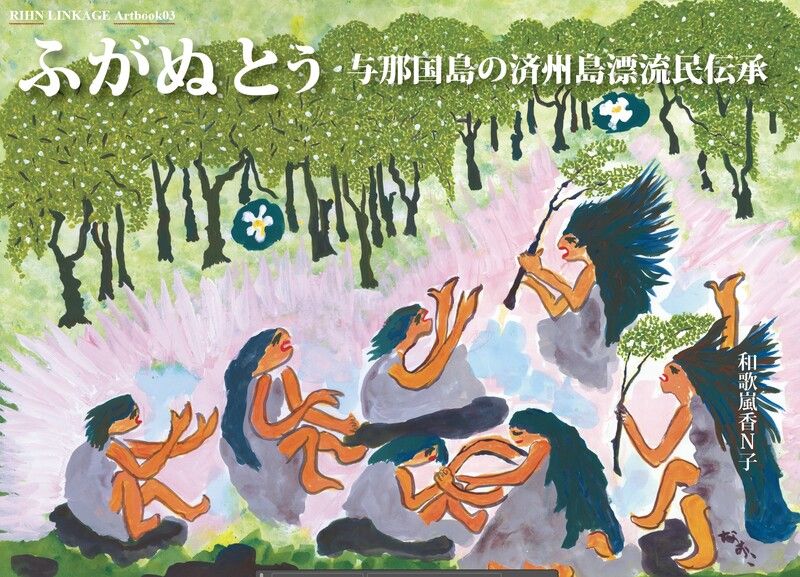

요나하 나오코(70세)씨에 의해서 전해진 요나구니의 구전은 당대의 삶에 대해 믿기 힘들 정도로 구체적인 내용을 담고 있는데, 그 내용들이 성종실록의 내용을 보완하고 교정하는 역할을 한다. 구전의 내용은 일본 인류학자 안케이 유지(安溪遊地)의 노력으로 '후가누투'(미지에서 온 사람들, 2025년 3월 간행)란 제목으로 출판됐다. 구전인류학의 사례로는 백미 중의 백미임에 틀림없다.

구전에 의하면, 표류하던 13인 중 5명이 도중에 실종됐고, 생존자들은 요나구니와 이리오모테(西表) 섬 사이에서 발견됐다. 해안에 접근하는 도중에 5명이 숨을 거두었고, 3명이 요나구니 사람들에 의해서 가까스로 목숨을 건졌다. 여추장(女酋長)의 통솔에 따라서 ‘후가누투’(제주도 사람들을 일컫는 요나구니의 말)에게 첫번째 제공된 음식은 쑥으로 만든 죽이었다. 몸을 회복한 후가누투는 섬 사람들과 반년 넘게 시간을 보낸 흥미롭고도 구체적인 내용이 전해진다. 당시 유구왕의 권력 하에 들어가지 않았던 요나구니 섬 사람들은 대만과 남양의 섬으로부터 표류된 사람들을 구제한 선행의 경험도 있었다. 손짓 발짓으로 시작된 소통 방식으로 제주도 사람들이 그들에게 전한 지혜도 전해진다. 표류되었던 시기 직후가 모내기 시절이었기 때문에 제주도 사람들은 생전 처음 모를 심어 보았고, 보름달 아래서 함께 술(아와모리)을 마시고 가무의 즐거운 시간도 가졌다. 그네를 가르쳐 주었으며, ‘빠라나’ 토기(19세기 중반까지 사용됐던 연질토기)에 직접 음식을 끓이는 방식의 위생 문제를 지적하고, 바나나 잎사귀에 조리할 음식을 싸서 찌는 방식을 가르쳤다. 아이들에게 각종 게임을 시킴으로써 경쟁이라는 개념이 없었던 주민들에게 경쟁 개념을 도입하는데 기여했단다. 부분적으로는 요나구니에 후가누투의 자손이 생겼다는 이야기도 전해진다.

성종실록에는 요나구니에 변소가 없었다고 기록하였는데, 그때 ‘변소’라는 것은 제주도식의 돗통을 말하는 것일 게다. 구전에 의하면, 요나구니 사람들은 용변을 볼 때 흙이나 모래를 살짝 파서 그곳에 용변을 보았단다. 깊이는 한 뼘 이상이 되어서는 안된다는 금기가 있었다. 한 뼘 이하의 지하는 지신(地神)의 영향권에 있기 때문에 범접해서는 안되는 신성 영역이라는 것이다. 좋지 않은 것들이 땅에 떨어지면 지표를 통해서 지신의 영향권에 내려가서 정화되는 통로를 거쳐서 지하수를 타고 바다로 흘러간 뒤 완전히 정화된 뒤에 하늘로 올라가서 천신(天神)에게 전달된 뒤, 비를 통해 다시 사람들이 사는 곳으로 내려온다는 설명이다. 자연순환에 기반한 신앙과 사상의 표현이 깊숙이 얽혀 있는 심층생태학의 시스템을 전하고 있다. 제주도 사람의 내관(內觀)이 요나구니의 삶을 오해한 평가가 성종실록에 남아 있는 셈이다. 기록이 전하지 못하는 삶의 모습을 인류의 기억유산으로 읽어내는 노력이 인류학자의 작업이 될 수 있다.

![[인류학자 전경수의 세상속으로] 548년 전 요나구니(與那國)의 제주도 표류민 기억 전승](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/02/03/202502031840177244_m.jpg)

전경수 서울대 인류학과 명예교수

jsm64@fnnews.com 정순민 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지