우주인 감정 피드백까지

우리 우주청·연구원서는

AI관련한 전담부서 없어

우리 우주청·연구원서는

AI관련한 전담부서 없어

2022년 11월 미국의 오픈AI가 거대언어모델(LLM) 기반의 챗봇 서비스인 챗GPT를 출시하면서 전 세계적으로 사회 전반의 인공지능(AI)에 대한 관심과 활용을 극대화하고 있는 것은 모두가 아는 사실이다.

마이크로소프트 설립자인 빌 게이츠는 인터넷 발명에 버금가는 중대한 사건으로 규정하면서 챗GPT와 같은 생성형 AI가 우리의 세상을 바꿀 것이라고 예견한 바 있다. 쳇GPT를 비롯한 AI혁명으로 인해 없어질 위험 직업군에 텔레마케터, 회계사, 법률분야 종사자, 은행원, 사무직을 공통으로 포함하는 전문가들의 예측이 많았다. 그렇다고 해서 기존의 일들이 사라지는 것이 아니라 인간의 공감과 창의 및 전략적 사고를 필요로 하는 직업으로의 전환을 의미한다고 전문가들은 지적한다. 도전적이면서도 창의적이고 전략적인 중요성을 가진 것으로 평가받고 있는 항공우주분야는 어떨까.

미국 항공우주국(NASA·나사)은 1990년대 초반부터 AI기술을 우주임무에 적용하는 연구를 해오다 1998년 발사한 기술검증용 무인 심우주 탐사선 DS-1에 최초로 사람의 조종 없이도 탐사선을 제어할 수 있는 지능형 소프트웨어인 리모트 에이전트를 개발·탑재해 성공리에 가능성을 검증한 바 있다.

2017년 구글과 협업해 나사의 케플러 우주망원경으로부터 취득한 관측데이터를 학습된 머신러닝기술로 분석, 2545광년 거리에 있는 태양과 유사한 케플러-90 주위를 돌고 있는 8번째 행성을 발견하는 성과를 거뒀다. 이전에 과학자들이 육안조사로 발견하는 데 수년이 걸리던 일이 기계학습으로 수개월 만에 성과를 이루어 나사 내부에서 AI기술 적용에 대한 인식을 전환하는 데 큰 기여를 했다고 한다.

한편 유럽에서도 우주정거장 내에서 우주인 임무를 지원하는 자유비행로봇 '사이먼'은 우주인의 감정을 피드백할 수 있는 기능까지 갖춘 AI형 로봇을 개발해 운용하고 있다. 우주인들은 이 로봇이 자기들을 감시하는 것 같아 싫어했다는 후문이다.

최근 들어 우리나라를 비롯해 관측위성, 우주망원경 등의 우주시스템으로부터 취득한 수많은 데이터의 AI 활용사례와 연구가 기하급수적으로 증가하는 추세다. 그럼에도 불구하고 항공우주 개발사업에서 AI기술 발전속도는 항공우주분야 자체가 주는 도전적 이미지에 비해 비교적 느리며 보수적이라는 평가가 중론이다.

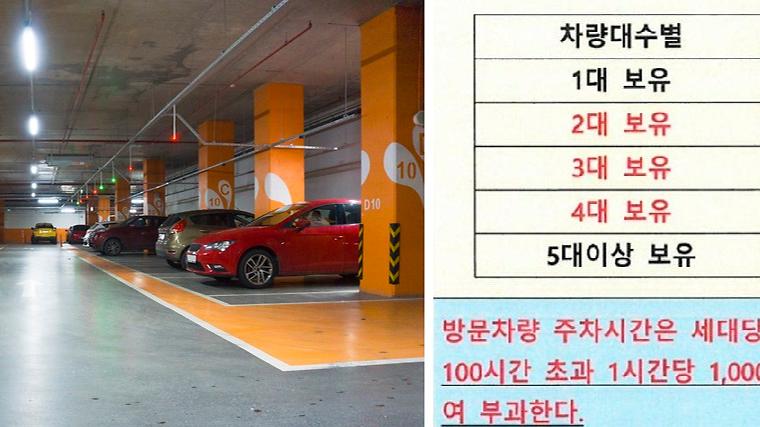

시대 흐름을 읽고 생존을 위해 발 빠르게 대처하는 기업과는 달리 나사에서는 2024년에 이르러서야 최초로 수석 AI과학자실을 신설한 바 있으나 트럼프 정부에서는 다시 폐지 소식이 들리고 있다. 우리나라의 우주개발을 총괄하는 우주청이나 한국항공우주연구원에서도 AI관련 전담부서는 아직 없는 것으로 알고 있다.

항공우주분야의 임무는 개발비용이 많이 들고 실패할 위험이 높은 만큼 오랜 경험을 바탕으로 구축한 소위 헤리티지 기술을 근거로 미리 예측되고 정해진 임무 시나리오에 따라 운영하는 것이 지금까지도 당연시되고 있다. 정부 주도 우주개발과 승객의 안전을 보장해야 하는 항공기 개발 특성상 정부의 수요부처나 항공사에서 발주한 임무에서 예측되지 않는 기술적 문제로 인해 전체 사업의 위험을 감수하지 않으려 했기 때문이다. 스페이스X가 실패를 거듭함에도 불구하고 새로운 도전을 시도하면서 혁신기업으로 자리매김하는 이유에는 사업을 발주한 수요자의 요구로부터 자유로웠던 배경이 있었다고 생각한다. AI시대에 부응하여 항공우주분야 본연의 도전성을 살리는 관련 조직과 임무개발이 시급히 진행되기를 기대한다.

주광혁 연세대 인공위성시스템학과 교수

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지