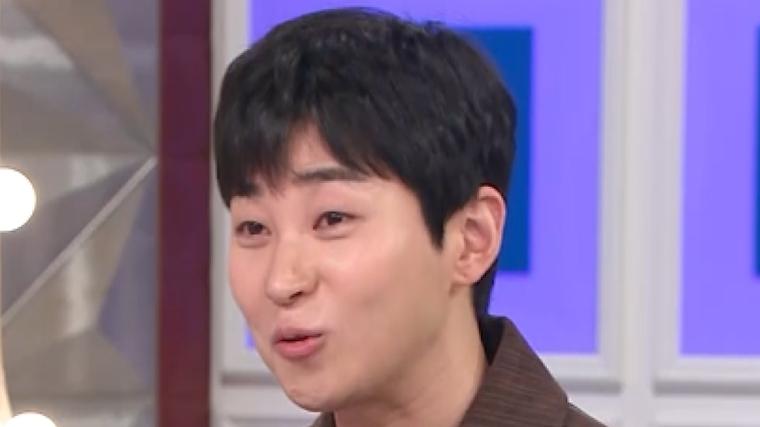

![[스테파나케르트=AP/뉴시스]2020년 11월1일(현지시간) 아제르바이잔 내 나고르노-카라바흐 자치주 주도 스테파나케르트 외곽에서 아제르바이잔과 아르메니아의 전투가 이어져 산 너머 폭발 섬광이 보인다.](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/09/15/202209151820481050_l.jpg)

아시아와 유럽을 잇는 캅카스산맥은 흑해와 카스피해 사이에 있다. 역사적으로 페르시아(이란), 투르크(튀르키예) 그리고 러시아 세력의 각축장이었다. 그 주변 지역의 자원을 둘러싼 지경학적 분쟁이 잦은 '화약고'였다. 체첸전쟁을 겪은 북캅카스, 아르메니아와 아제르바이잔 간 분쟁의 방아쇠인 나고르노카라바흐 지역이 그랬다.

바로 이 나고르노카라바흐 지역에서 다시 총성이 울렸다.

아르메니아와 아제르바이잔은 줄곧 '물과 기름' 사이였다. 전자는 국민 대다수가 기독교계이고, 후자는 무슬림 국가라는 데서 보듯 인종·언어·문화가 상이해서다. 이번 충돌도 민족주의가 촉발한 영유권 분쟁 성격을 띤다. 아르메니아계 주민이 80%를 차지하는 나고르노카라바흐 자치주는 아제르바이잔 영토 한가운데 자리 잡고 있다.

주변국들의 입장도 크게 엇갈린다. 러시아는 외견상 중립이나 튀르키예는 친아제르바이잔 노선이다. 같은 이슬람권인 이란은 반대로 아르메니아 편이다. 자국 내 인구 비중이 큰 아제르바이잔계 주민의 분리 움직임을 미리 제어하려는 차원이다. 반면 이스라엘은 그간 석유 수입 의존도가 큰 아제르바이잔에 무기를 팔아왔다.

이 지역에는 카스피해의 석유와 천연가스를 운반하는 대형 송유관이 통과한다. 가뜩이나 러시아의 우크라이나 침공으로 세계적 에너지난과 공급망 위기를 겪고 있다. 만일 이번 충돌이 전면전으로 비화한다면? 그 여파는 지구촌 전체로 번질 게 뻔하다. '캅카스 화약고'가 대폭발을 일으키지 않도록 국제사회가 적극적 중재에 나서야 할 이유다.

kby777@fnnews.com 구본영 논설위원

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지