20세기 명화 '시네마 천국(1988년)'의 명장면을 꼽으라면 영화감독이 된 살바토레(토토)가 텅 빈 객석에 홀로 앉아 수많은 키스신을 보며 눈물을 흘리는 장면을 빼놓을 수 없다. 40여년이 흐른 지금, 다른 의미로 같은 경험을 한다. 밤 9시 이후 영화라도 볼라치면 극장 내 관람객이 달랑 한두 팀인 경우가 드물지 않다. 심지어 주말, 한국 서울에서도 가장 번화가인 홍대에서 말이다.

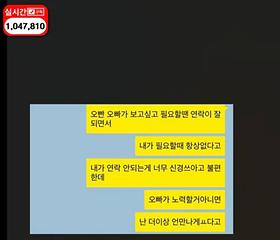

관객이 느낀 썰렁함은 수치로도 드러난다.

극장가의 위기를 논할 때 많은 이들이 온라인동영상서비스(OTT) 등장을 이야기한다. 다양한 영상물을 시간과 장소에 구애받지 않고 즐기는 미디어 환경은 분명 방송영상콘텐츠산업의 진화이지만 오프라인에 묶인 극장 입장에서는 생존의 위기다.

과거 영화와 극장이 제 그릇에 담긴 음식처럼 환상의 콤비를 이뤘다면 지금은 이 그릇을 대체할 플랫폼이 너무 많다. 소비재 시장이 온라인 거래 중심으로 재편된 것과 유사한 흐름이다. 극장은 4DX와 스크린X 등 프리미엄 시설, K팝 공연 실황과 스포츠 경기 생중계 등 콘텐츠 차별화로 사활을 걸고, 이도 안 되면 일반 공연장으로 탈바꿈을 시도한다. 최근 메가박스 강남점이 7개 상영관 전석을 리클라이너로 바꾸고 2시간 동안 낮잠을 자고 갈 수 있는 티켓을 1000원에 판매해 화제가 됐다. 이러한 노력이 가속화될수록 영화가 곧 극장이었던 등가 공식도 빠르게 깨진다.

숙제는 또 있다. '숏폼'의 강세는 영상 콘텐츠에 대한 소비자의 니즈가 아주 빠른 속도로 변화하고 있음을 보여준다.

엠브레인 트렌드모니터가 지난 13일 발표한 '숏폼 드라마 관련 U&A 조사'에 따르면 최근 '시성비(시간 투자 대비 성능)'를 중시하는 경향이 뚜렷해지면서 응답자의 70%가 '전개 빠른 드라마'를 선호했고, 46.3%가 '30분 정도의 영상을 길게 느낀다'고 답했다. 짧은 영상을 다중으로 소비하는 스낵컬처가 일상화되고 있는 상황에서 러닝타임이 최소 100분인 영화를 보러 극장으로 향하는 소비자의 동기와 애로사항을 읽고, 티켓값 이상의 가치를 제공할 수 없다면 황금시대의 종말은 피할 수 없다.

en1302@fnnews.com

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지