초고령사회 '노년의 삶', 행복할까요

-

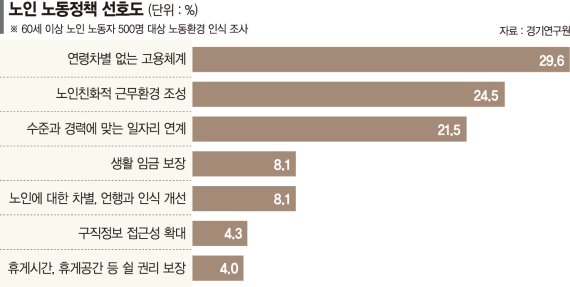

고령화시대, 3명 중 1명은 ‘일하는 노인‘

화살표방향

배우자가 먼저 세상을 떠나면 홀로 남는 노인들이 대부분이다. 자녀들과 함께 사는 노인은 이제 보기 힘들어졌다. /뉴시스

불변의 진리가 하나 있습니다. 젊음은 영원하지 않다는 겁니다. 노인들의 삶은 모든 젊은이들의 미래입니다.

그렇다면, 우리나라 노년의 삶은 어떨까요. 보건복지부가 3년 주기로 발표하는 노인실태 조사로 엿볼 수 있습니다. 최근 조사인 2020년 노인실태조사에 따르면 연간소득은 1558만원으로 월평균 130만원입니다. 74%는 생계를 위해 일합니다. 경제활동 참여율은 37%로 3명 중 1명인 셈입니다.

건강상태에 대한 질문에는 절반이 양호하다고 답했습니다. 반대로 말하면 절반은 질병에 시달린다는 얘기죠.

노인부부 둘이 살거나 노인 혼자 사는 비율은 78% 입니다. 자녀와 함께 살기를 희망하는 노인은 12.8%뿐이였습니다. 자녀에게 기대고 싶지 않다는 의미겠죠. 노인 역시 삶의 가장 중요한 활동으로 취미나 여가활동을 꼽았습니다. 노년에도 가장 중요한 것은 '최소한의 소득과 품위 있는 삶'이었습니다. -

초고령사회, ‘빵과 장미‘가 사라졌다

화살표방향

노인들에게도 일자리는 중요하다. 노인들은 생계뿐 아니라 '품위 있는 삶'을 위해 일하고 싶다고 말한다. /뉴시스

자녀들로부터 가장 대접받는 부모가 '연금부자'라는 말이 있습니다. 재산이 많으면 부모가 빨리 죽어야 내 재산이 되지만 연금이 많으면 살아있는 동안 지원해주면서 사후 재산도 물려받을 수 있다는 거죠. 참 씁쓸한 농담입니다.

한국은 2025년에 65세 이상 비율이 20.6%로 높아지면서 초고령사회로 들어섭니다. 길을 걷다가 5명 중 1명꼴로 65세 이상 노인을 만난다는 얘기죠. 최소한의 생계를 유지할수 있는 소득이 '빵'이라면, 인간적인 품위를 유지하면서 살 수 있는게 '장미' 입니다. 의학 발달로 수명은 연장됐으나 자존감을 유지할 사회적 역할이 늘어났다고 보긴 어렵습니다. 왕성한 사회활동 후 '잉여인간'처럼 되버렸다고 느끼는 노인들이 우울감을 호소하는 이유입니다. 인간다운 삶을 위한 '장미'가 사라져버린 셈입니다. -

노인들이 생각하는 ‘좋은 죽음‘은?

화살표방향

게티이미지뱅크 제공

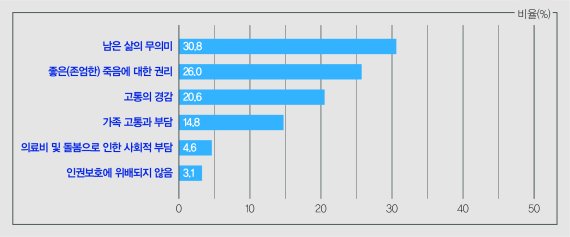

그렇다면 노인들이 원하는 죽음은 어떤걸까요. 지난해 발표된 '2020 노인실태조사'를 살펴보면 '가족이나 지인에게 부담을 주지 않는 죽음' '신체·정신적 고통 없는 죽음', '스스로 정리하는 임종', '가족과 함께 맞는 임종'을 좋은 죽음이라고 생각했습니다.

이제 오래 사는 것 자체는 '좋은 죽음'의 요건이 아닙니다. 한국보건사회연구원이 2018년 만 40~79세 남녀 1500명을 대상으로 설문한 결과를 보면 63.3%가 '가능한 한 오래 살다 죽는 것'을 좋은 죽음이 아니라고 답했답니다.

수명 자체보다는 죽음에 이르는 과정에 고통이 없는 것, 가족 등 주변인들에게 폐를 끼치지 않는 것, 사랑하는 이들이 지켜보는 가운데 눈을 감는 것 등이 좋은 죽음의 조건으로 꼽힌다는거죠.

그러나 실제로 맞이하는 죽음은 다른 모습이었습니다. 지난해 숨진 사람들의 장소 통계가 있습니다. 병·의원과 요양병원 등 의료기관에서 사망한 경우가 74.8%, 주택은 16.5% 입니다. 1998년 주택 내 사망자 비율이 60.5%, 의료기관은 28.5%였던 것과 비교하면 25년 만에 뒤바뀐 양상입니다. 65세 이상 고령자의 의료기관 사망 비율은 76.8%로 평균치를 웃돕니다. 집에서 가족들과 조용히 삶을 마무리 하는게 아니라, 병원에서 임종을 맞이하는게 대부분의 죽음입니다.

연명치료와 '웰다잉'.. 공존하기 힘든 두갈래 길

-

고령화시대, 생애 마지막 거처는 ‘병상‘

화살표방향초고령사회, 노인들의 마지막 거처는 대부분 병원이나 요양병원입니다. 병원 내 사망 중에서도 중환자실에서 연명의료를 받다 맞이하는 죽음이 가장 고통스럽다고 합니다.

중환자실은 '소생 가능성이 있는' 급성 중증환자를 집중 치료하는 곳입니다. 그러나 최근에는 생존 확률이 높지 않은 노인이나 말기 환자들이 응급실로 실려 왔다 중환자실로 옮겨져 의료기구를 달고 생명만 유지하는 곳이 됐습니다.

중환자실의 인공호흡기는 환자를 매우 괴롭게 하는 연명의료 장치입니다. 호스가 목구멍을 타고 기도까지 삽입된 것 자체가 고통스러워 환자에게는 진정제를 투여해 오히려 자발호흡을 억제한다고 합니다.

고령자에게 행하는 심폐소생술(CPR)도 마찬가지 입니다. 임종이 얼마 남지 않은 환자가 심정지를 일으키더라도 사전에 거부 의사를 밝히지 않았다면 의료진은 CPR을 할 수밖에 없습니다. 갈비뼈가 으스러지고 장기가 손상될 수도 있죠. 맥이 돌아온다 해도 환자에게 남은 시간은 길지 않고, 그대로 사망한다면 마지막 모습은 처참해집니다.

병실에서 24시간 울리는 기계음, 늘 켜져 있는 조명에 숙면하지 못하고 악몽을 꾸기도 하며, 같은 병실에 있는 다른 환자가 사망하기라도 하면 '나도 저렇게 될지 모른다'는 불안감에 시달립니다.

애초에 말기 질환 등으로 회복 가능성이 없는 환자들까지 이같은 치료를 가하는게 무의미하다는 주장이 나오는 이유입니다.

요양병원에 입원한 한 할아버지 /뉴스1

요양병원도 자칫하면 무의미한 연명의료가 이뤄지기 쉬운 공간입니다. 알츠하이머 등 회복 가능성이 없는 질병을 앓거나 말기질환 등으로 생이 얼마 남지 않은 이들이 기본적인 의료조치만 받으며 머무는 시설이기 때문입니다.

가족들의 뜻이 맞아 연명의료 없이 자연스럽게 눈을 감는 환자도 있지만, 그렇지 않으면 심폐소생술이나 수혈 등 조치로 생명만 유지하기도 합니다. 음식물을 식도가 아닌 기도로 넘길 우려가 있거나 소화 기능이 떨어진 환자들은 '콧줄'이라 불리는 튜브를 위까지 삽입해 유동식으로 식사를 합니다. 의식조차 없이 누워만 있는 환자도 이런 식으로 생명을 이어갑니다. 인류의 생명을 연장시킨 의학발달이 자연스러운 죽음을 가로막고 있는 현실입니다. -

존엄사 두개의 판결.. 보라매병원과 김할머니 사건

화살표방향우리나라에는 안락사와 관련한 두개의 판결이 있습니다. 1997년 보라매병원 사건과 2008년 김할머니 사건입니다.

1997년 보라매병원 사건은 술에 취한 남편이 넘어져 머리를 다치자 병원비를 걱정한 부인이 퇴원시킨 사건입니다. 남편은 당시 자발호흡은 불가능했지만 의식은 회복하는 추세였습니다. 퇴원후 인공호흡기를 뗄경우 사망할 것이 뻔했죠. 그러나 부인은 난폭했던 남편이 가족에게 경제적 부담까지 주는게 걱정돼 퇴원을 요구합니다. 의료진은 아내에게 퇴원후 피해자가 숨질 경우 법적 책임을 제기하지 않겠다는 서약서를 받고 퇴원조치합니다. 환자는 퇴원후 인공호흡기를 떼고 5분만에 사망합니다.

의료진들은 어떻게 됐을까요? 살인방조죄냐 아니냐를 놓고 대법원까지 법정다툼을 벌였지만 결국 '살인방조'로 처벌받습니다. 이 사건 이후 병원들은 소생가능성이 없는 환자의 퇴원 요구도 거절하게 됐습니다.

서울 보라매병원 /뉴시스

이후 2008년 '김할머니 사건'으로 존엄사에 대한 본격적인 논의가 이뤄지기 시작합니다.

김할머니 사건은 '존엄사 허용'이 논점이었던 첫 판례입니다. 김할머니는 폐암 조직검사후 과다출혈로 식물인간 상태에 빠집니다. 병원에서는 호흡만 하면 생명연장에는 무리가 없다며 연명치료를 이어가자 자녀들은 과잉진료라며 연명치료 중단을 요구하는 소송을 내 승소합니다. 김할머니는 인공호흡기를 뗀 뒤에도 200여일을 연명한 후 사망합니다.

대법원은 식물인간 상태 고령의 환자가 인명호흡기로 연명하는 것은 무의미한 신체침해 행위로 인간의 존엄과 가치를 해하는 것이라고 판결합니다. 당시 대법은 회복 불가능한 사망 단계에 이른 환자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복추구권에 기초하여 자기결정권을 행사하는 것으로 인정되는 경우, 연명치료 중단을 허용합니다. 이 사건은 사실상 존엄사를 인정한 첫 판례로 역사에 남게 됩니다. -

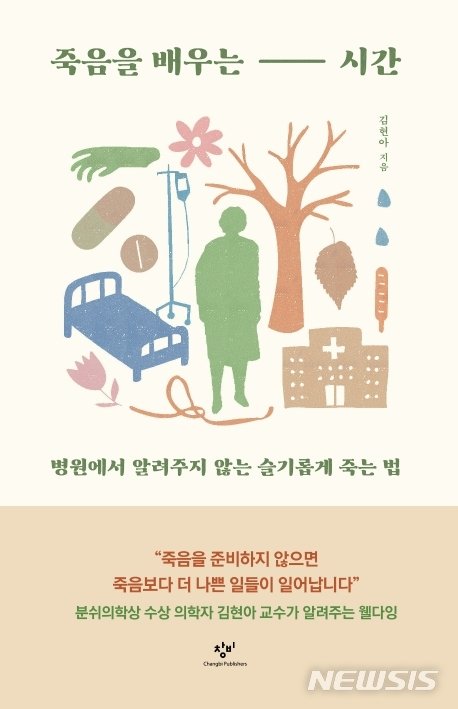

연명치료 거부 첫발 뗀 한국

화살표방향'김할머니 사건'은 한국사회에 존엄사라는 화두를 던졌습니다. '웰다잉'에 대한 성찰을 시작한 시기입니다. '웰다잉'은 품위 있고 존엄하게 생을 마감하는 것을 뜻합니다. 연명치료를 중단하고 일상에서 죽음을 맞이하는 과정이죠. 자연스럽게 맞이하는 죽음이 바로 '웰다잉' 입니다.

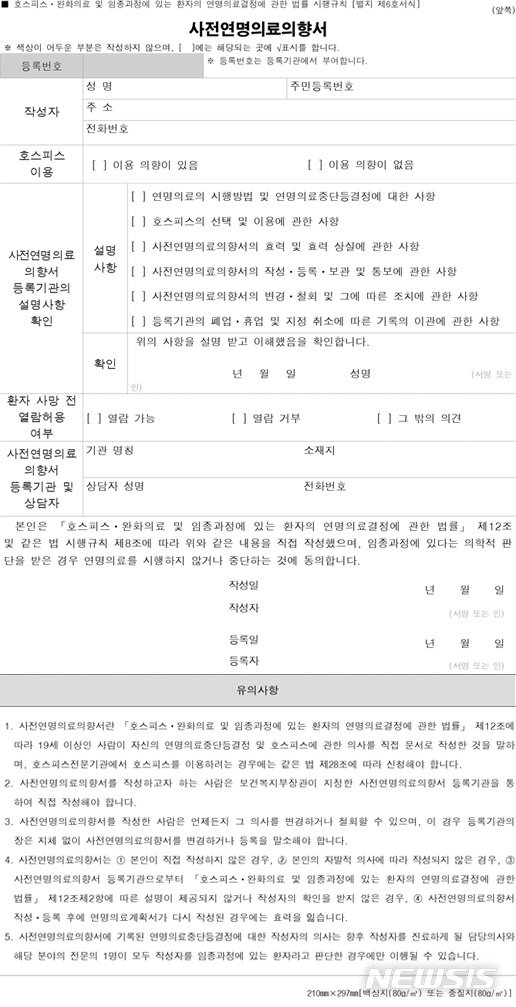

2017년 당시 연명의료계획서 작성·이행 기관에서 사용된 연명의료계획서. /뉴스1

지난해 6월 의사조력 자살을 합법화하는 내용을 담은 '호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률'(연명의료결정법) 개정안이 발의됐습니다. 형법상 자살방조죄의 예외를 두는 법안이어서 윤리적 논란 소지가 크고 호스피스 등 인프라도 아직 충분치 않아 시기상조라는 지적이 많았습니다.

연명의료결정법은 회생 가능성이 없는 환자가 자기의 결정이나 가족의 동의로 연명의료를 받지 않도록 한 법입니다. 2016년 국회를 통과해 2018년 2월부터 시행됐습니다.

'연명의료계획서'는 말기환자 또는 임종과정에 있는 환자가 연명의료의 유보 또는 중단에 관한 의사를 남기는 것입니다. 의학적으로 무의미한 연명의료를 받고 있다고 의사가 판단한 경우라면, 환자의 의향을 존중해 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있습니다. 국립연명의료관리기관에 따르면 지난해 10월말 기준으로 국내에서 사전연명의료의향서를 등록한 사람은 146만474명입니다.

국민 10명 중 8명은 회생 가능성이 없다면 연명의료를 받지 않겠다는 조사 결과도 있습니다. 연명치료에 대한 국민들의 의식이 빠르게 변화하고 있다는 방증입니다. -

아직 갈길 먼 ‘호스피스법‘

화살표방향

사진가 성남훈의 다큐멘터리 100일의 기록, 호스피스 '누구도 홀로이지 않게' 작품 중 하나 /뉴시스

법의 테두리가 마련되기는 했지만 '연명의료결정법'이 갈 길은 멉니다. 호스피스를 비롯한 의료돌봄 공급은 턱없이 부족하고, 임종 단계에서만 연명치료 여부를 결정할 수 있는 법 조항은 현실적 문제에 부딪칩니다.

의학적 치료로도 회복 가능성이 없는 말기 환자들에게 호스피스가 큰 대안입니다. 호스피스는 '죽음에 이르는 길을 함께하는' 사람들입니다. 머지않은 미래에 죽음이 예상되는 환자가 마지막 순간까지 신체·정신적 고통에 시달리지 않고 삶의 질을 유지하도록 돕는 것이 호스피스의 역할이죠. 가족들과 삶을 정리하고, 차분히 죽음을 준비하도록 신체적·심리적 측면으로 지원합니다.

국립암센터 중앙호스피스센터에 따르면 호스피스 서비스 만족도는 매년 90%대를 유지할 정도로 높은 편이지만 인프라는 충분하지 않습니다. 현재 법적으로 호스피스 대상이 되는 질병은 암·후천성면역결핍증(AIDS, 에이즈)·만성 폐쇄성 호흡기질환·만성 간경화·만성 호흡부전 5가지로 제한돼 있습니다. 호스피스센터가 있는 곳은 전국에 88곳, 병상 수도 1478개 뿐입니다. 환자와 가족들이 원해도 호스피스 병동에 입원하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. -

존엄사 반대하는 사람들 "소극적 안락사도 안돼"

화살표방향

모든 사람은 존귀하게 태어난 생명이다. 인간의 판단으로 삶과 죽음을 가르는 존엄사에 대해 반대하는 목소리도 크다. /게티이미지뱅크

생명은 존엄하기 때문에 함부로 결정해서는 안 된다고 종교계에서는 이야기합니다. 의료계 또한 안락사와 같은 제도를 도입한 국가가 극히 일부인데다 우리 사회가 충분한 논의 과정을 거치지 않은만큼 '시기상조'라는 의견입니다.

존엄사에 대한 국민들의 설문조사는 여러갈래의 결과가 나옵니다. 안락사를 반대하는 가장 큰 이유로는 남용이나 범죄에 악용할 우려와, 생명경시 풍조 만연이 꼽힙니다. 안락사 합법화 설문조사에서는 76%가 찬성하는 결과 또한 공존합니다.

크게 보면 타인에 의해 생명이 끊어진다는 것 자체가 반헌법적이라는 지적입니다. 또한 사망이 임박하다고 판정한 질병이 오진일 가능성도 배제할 수 없다는 의견입니다.

사람이 태어날 때를 선택할 수 없듯 죽음 또한 마찬가지라는 주장에 힘이 실립니다. 존엄사라는 단어 자체도 사실상 자살의 한 부분이며 과연 이것이 품위 있는 죽음이라고 볼 수 있느냐는 '원초적인 질문'으로 되돌아갑니다.

당신의 생각은 어떤가요? 나의 죽음과 가족의 죽음 앞에 우리는 얼마나 존엄한 선택을 할 수 있을까요? 쉽게 대답을 찾기 힘든 질문입니다.

'자연스러운 죽음' 존엄사를 선택한 사람들

-

스콧 니어링, 스스로 곡기를 끊다

화살표방향

스콧 니어링과 헬렌 니어링 (책 '조화로운 삶' / 출판사 보리)

'곡기를 끊다'라는 표현이 있죠. 한국사회에서 결연한 의지를 보일때 표현하는 관용어가 아닐까 싶습니다.

이 표현을 그대로 실천한 미국의 경제학자이자 사회주의 학자가 있습니다. 스콧 니어링입니다. 그는 부유한 집안에서 태어나 평탄한 삶을 살다 사회주의 운동에 가담한 혐의로 인생의 전환점을 맞이합니다. 생활이 어려워지자 가정도 해체되죠. 그때 신념이 맞는 평생의 반려자 헬렌 니어링를 만납니다. 둘은 '적게 소유하는 조화로운 삶'을 시작합니다.

하루의 절반은 일하고, 하루의 절반은 명상과 독서로 여생을 보냈죠. 생이 끝나는 날까지 일하는 삶을 표방했습니다. 그리고 100세가 되었을 때, 그는 남의 도움 없이는 살 수 없다고 깨닫는 어느 날 곡기를 끊습니다. 스스로 삶을 마감하는 여정의 시작이었죠. 그는 바다가 보이는 집에서 친구들과 삶을 마무리 짓고 싶어 했습니다. '곡기를 끊음'으로써 그는 자신의 삶과 마무리를 결정 지었고, 원하는 대로의 죽음을 맞이했습니다. -

일을 사랑한 ‘105세 현역의사‘ 히노하라 시게아키

화살표방향

히노하라 시게아키 /연합뉴스

행복한 장수비결로 유명한 일본의 의사가 있죠. 1911년 태어나 2017년 숨을 거둔 일본의 히노하라 시게아키입니다.

그는 105세가 될 때까지 현역의사로 활동하면서 삶과 죽음에 관한 책들을 집필하고, 음악회 지휘자로도 활동했답니다. 그는 죽음이 두렵지 않냐는 질문에 이렇게 답했다고 합니다. "무섭다.······하지만 아침에 눈을 떴을 때 살아있다는 것이 진심으로 기쁘다. 살아 있으니까 새로운 하루를 시작할 수 있다. 105세가 되었어도 미처 모르는 자신이 많아서 가슴이 설렌다"고. 일하는 삶을 찬양했던 히노하라 박사는 105세가 될때까지 건강한 삶을 살다 폐렴에 걸리자 연명을 위한 치료를 거부합니다. 영양 공급 튜브줄을 다는 대신 집에서 요양하다 가족들 품에서 생을 마감했습니다. -

‘베토벤 교향곡 9번‘을 들으며 떠난 데이비드 구달

화살표방향

/게티이미지뱅크

여기 104의 한 남자가 있습니다. 그는 호주에서 가장 오래된 과학자로 103세가 될때까지 생태학 논문을 편집한 식물학자이자 생태학자, 데이비드 구달 박사입니다.

구달 박사는 104세의 어느 날, 홀로 집에 있다가 낙상을 하고 맙니다. 고령의 낙상으로 구달은 앉아 있는 것 말고는 할 수 있는 일이 아무 것도 없는 사람이 되고 맙니다. 더이상 자신의 집에서 지낼 수 없게 된 구달은 요양원에서 여생을 보내야 했습니다. 더는 삶의 기쁨을 느낄 수 없다고 생각한 그가 선택한 것은 안락사였습니다.

2018년 구달은 스위스에서 조력자살을 하겠다는 계획을 발표합니다. 구달은 생애 마지막을 베토벤 교향곡 9번을 들으며 가족들에게 둘러싸여 스스로 생을 마감합니다.

그의 죽음은, 초고령사회 노인들의 삶과 죽음에 큰 화두를 던졌습니다. 그의 선택이 옳았는지는 수천개의 생각과 논란으로 남았습니다. 다만 104세의 거동 불편한 노인의 남은 생애가 타인의 도움 없이는 밥 한끼조차 해결할 수 없다는 현실만은 명징합니다. -

스위스로 간 ‘두 남자‘, 장 뤽 고다르와 알랭 들롱

화살표방향

장 뤽 고다르 /AP연합뉴스

장 뤽 고다르와 알랭 들롱은 영화판을 뒤흔든 세기의 남자들입니다. 장 뤽 고다르는 1960년 '네 멋대로 해라'로 데뷔하면서 프랑스 영화사의 새 물결 '누벨바그' 시대를 이끈 장본인입니다. 그가 올해 9월 92세의 일기로 세상을 떠났습니다. 그는 자신이 불치성 질환으로 더이상 정상적으로 살 수 없게 되자 스위스에 있는 집에서 사랑하는 사람들이 지켜보는 가운데 의사의 도움을 받아 생을 마감했습니다.

뇌졸중으로 투병중인 세기의 미남 알랭 들롱도 안락사를 결정했죠. 그는 지난해 1월 아내를 췌장암으로 먼저 보냈습니다. 아내 또한 안락사를 결정하였으나 프랑스에서는 법적으로 허용되지 않아 힘겨운 투병 끝에 숨을 거두었습니다. 이를 지켜본 그는 지금 스위스에 거주하며 생의 마지막을 보내고 있습니다. 그는 "사람은 병원을 거치지 않고 평화롭게 떠날 권리가 있다"며 자신의 의지를 밝혔습니다.

![재정 안정이냐, 노후소득 보장이냐… 갈림길에 선 연금개혁 [정상균의 깊이읽기]](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/11/20/202211202129109060_l.jpg)

![[100세 인간] ① 초고령사회 임박…'노인 1천만명' 시대](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/08/07/202208070801157106_l.jpg)

![[강남시선] 국민연금을 못 받는다면](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2023/01/19/202301191829033953_l.jpg)

![[100세 인간] ③ "어떤 노인으로 살 것인가"…4가지 노인의 유형](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/08/21/202208210901001663_l.jpg)

![[fn논단] 웰 리빙, 웰 다잉](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2017/02/06/201702061659579275_l.jpg)

![[강남시선] 웰다잉에서 생명나눔까지](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/12/22/202212221820034213_l.jpg)

![[존중받는 죽음] ① 우리에게 죽음은 무엇인가](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/08/17/202208171031144077_l.jpg)

![안락사 허용 해외 현황 살펴보니[갈길 먼 웰다잉下]](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/06/02/202206021105100623_l.jpg)

![[100세건강] 삶만큼 중요한 건 건강한 죽음…'웰다잉'의 현재](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/09/28/202209280915154721_l.jpg)

![[노인情] "죽음보다 두려운 치매… 자식에게 폐가 되고 싶지 않아"](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2019/10/11/201910111412472162_l.jpg)

![[존중받는 죽음] ④ '좋은 죽음' 위한 법과 제도…우리 현실은](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2022/08/17/202208171021007198_l.jpg)

![[fn스트리트] 존엄사](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2021/01/18/202101181745385859_l.jpg)